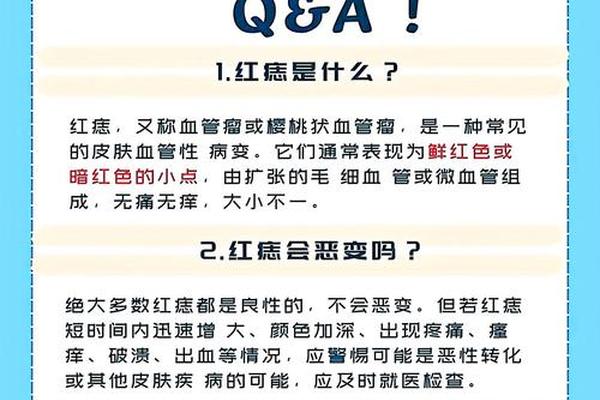

皮肤上突然出现的红色小点,常被称为“红痣”,其本质是皮肤血管异常增生的表现。医学上,这类红痣主要包括樱桃状血管瘤、蜘蛛痣等类型。樱桃状血管瘤由表皮毛细血管扩张形成,直径多在1-5毫米之间,呈现鲜红色或紫色,常见于躯干和四肢。蜘蛛痣则表现为中央红点向外放射状分布的血管网,常与肝功能异常相关。

从生理学角度看,红痣的形成与年龄增长、激素波动密切相关。30岁后,皮肤胶原蛋白流失和血管壁弹性下降,导致局部毛细血管扩张,形成老年性血管瘤。妊娠期或长期使用激素类药物(如避孕药)会引发雌激素水平升高,刺激血管内皮细胞增生。遗传因素也不可忽视,约5%-7%的青少年因家族基因携带而出现红痣。

二、红痣背后的健康预警信号

虽然大多数红痣属于良性病变,但某些特殊形态的红痣可能是疾病的“皮肤信号”。例如蜘蛛痣,其中心红点周围伴随放射状血管网,可能与肝硬化、肝炎等肝病相关。肝脏代谢功能下降时,无法有效灭活雌激素,导致末梢血管扩张。若同时出现黄疸、腹水等症状,需立即排查肝病风险。

另一类需警惕的是短期内快速增多的红痣。研究发现,糖尿病患者因微循环障碍,红痣数量可能比常人增加30%。血液系统疾病(如血小板异常)或自身免疫性疾病(如红斑狼疮)也会通过皮下出血或血管炎症形成类似红痣的皮损。长期暴露于化学毒素或辐射环境的人群,红痣恶变风险可能升高。

三、识别红痣性质的实用方法

区分生理性红痣与病理性病变需观察四大特征:

1. 形态稳定性:良性红痣边界清晰、形态对称,直径通常小于6毫米;

2. 颜色均匀性:樱桃状血管瘤色泽鲜红一致,而恶性病变可能出现蓝黑色混杂;

3. 伴随症状:单纯红痣无痛痒,若伴随出血、溃疡或周围皮肤硬化,需警惕癌变;

4. 动态变化:半年内直径增长超过3毫米,或数量突然翻倍,建议进行皮肤镜和病理活检。

临床数据显示,约0.03%的红痣可能发展为血管肉瘤,因此对位于易摩擦部位(如腰带区、手掌)或黏膜处的红痣应加强监测。

四、科学应对策略与预防措施

对于已存在的红痣,医学界主张“观察优先”原则。无症状的樱桃状血管瘤无需治疗,但需避免外力摩擦或紫外线暴晒。美容需求者可选择595nm脉冲染料激光治疗,其特异性破坏血管的同时保护周围组织,临床有效率可达92%。

预防方面,需建立三级防御体系:

1. 基础防护:控制体重(BMI≤24)、限制酒精摄入(男性<25g/天)、补充维生素C/E增强血管弹性;

2. 疾病筛查:40岁以上人群每年检测肝功能、血糖和凝血指标,尤其是有肝病家族史者;

3. 环境管理:减少接触甲醛等挥发性有机物,户外工作者需使用SPF50+广谱防晒霜。

理性认知与健康管理平衡

红痣作为常见的皮肤现象,多数情况下是机体衰老或激素波动的自然产物。其背后可能隐藏的代谢障碍、肝病隐患警示我们不可掉以轻心。通过科学的自我观察(如每月皮肤自检)、定期体检(建议包含皮肤镜检测),以及健康生活方式的维持,可有效降低相关疾病风险。未来研究可进一步探索红痣与特定基因突变(如GNAQ基因)的关联性,发展非侵入性早期诊断技术,为个性化健康管理提供新路径。对于普通民众而言,既无需对红痣过度焦虑,也需摒弃“无关紧要”的认知误区,在理性认知中实现疾病的早防早治。