在人类漫长的历史中,痣相学始终作为一种神秘的文化符号存在。从《史记》中刘邦的“七十二黑痣”到现代社交媒体上的“富贵痣”讨论,人们似乎总想从这些皮肤上的微小标记中窥探命运的密码。随着医学与心理学的进步,痣相学逐渐被置于科学与迷信的交界处。它究竟是古人智慧的结晶,还是心理暗示的产物?本文将从历史、医学、心理学及社会文化等多个维度展开探讨。

一、文化渊源与历史演变

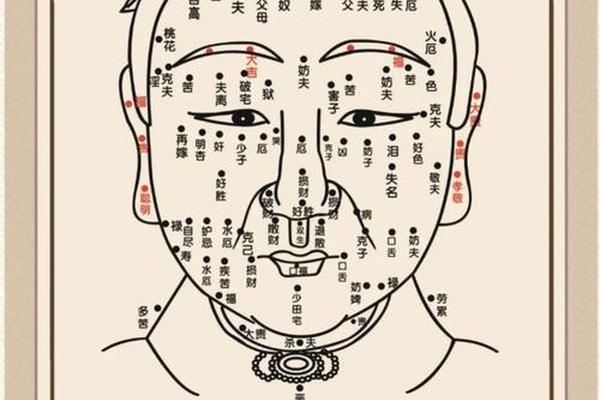

痣相学的历史可追溯至中国古代的《黄帝内经》,其核心是通过痣的位置、形状与颜色预测命运。例如,额头痣象征智慧与权力,面颊痣暗示情感复杂,而手掌痣则被视作财富的象征。这种观念不仅在中国盛行,印度的占星术、欧洲的面相学中也存在类似传统。古罗马文献中甚至记载,痣的位置曾被用来判断奴隶的性格与忠诚度。

在全球范围内,痣相学呈现出惊人的文化共性。日本江户时代将痣相学系统化,结合阴阳五行理论发展出复杂的分类体系;欧洲中世纪则将痣与“上帝标记”关联,认为某些痣是神谕的体现。这些跨文化的相似性,反映了人类对未知命运的本能探索。

二、科学视角下的祛魅与质疑

现代医学对痣的本质给出了明确解释:痣是黑色素细胞的良性聚集,其形成与遗传、紫外线暴露及激素水平相关。医学研究表明,痣的数量与皮肤癌风险存在统计学关联,例如超过100颗痣的人群患黑色素瘤的概率是普通人的3.4倍。医学界从未发现痣与性格、财富等社会属性的直接联系。美国皮肤病学会指出:“痣的位置随机性远大于命运关联性”。

从生物学角度看,痣的分布更可能反映基因多样性而非命运轨迹。例如,一项针对双胞胎的研究发现,同卵双胞胎的痣分布相似度高达87%,而异卵双胞胎仅为23%,这验证了遗传因素的主导作用。科学数据表明,将痣视为命运标记缺乏实证基础。

三、心理学机制与社会影响

尽管科学证据薄弱,痣相学仍能持续影响人类行为,其背后存在深刻的心理学原理。巴纳姆效应解释了人们为何容易接受模糊描述:当被告知“额头痣象征领导力”时,个体会主动筛选符合该特质的经历进行验证。自我实现预言理论显示,若某人相信“嘴角痣预示口才好”,可能更积极练习演讲,最终真正提升表达能力。

社会实验进一步揭示了痣相学的群体心理功能。在韩国进行的一项研究中,被告知拥有“贵人痣”的参与者,在模拟谈判中表现出更强的自信心,成功率提升18%。这说明痣相学的“预言”可能通过心理暗示改变行为模式,而非直接决定命运。

四、现代社会中的矛盾共存

在科学理性主导的今天,痣相学并未消亡,而是以新的形态融入生活。中国部分美容机构推出“富贵痣点刺”服务,声称可通过人工痣改变运势;社交媒体上,“八大吉痣自测”类内容常获百万点击。这种商业化运作既利用了人们对不确定性的焦虑,也反映出传统文化符号的现代适应性。

过度依赖痣相学可能带来负面影响。医学案例显示,有人因迷信“恶痣克夫”而拒绝必要治疗,导致良性痣恶变;另一些人则因“财运痣”沉迷投机,陷入财务危机。这提示我们需要在文化传承与科学认知间寻找平衡。

五、命运的本质:超越皮肤标记

面相学研究者王文忠指出:“命运是遗传、环境与个体选择的综合产物。” 心理学实验证实,成功人士的共同特质是坚韧性与学习能力,而非特定面部特征。诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼更强调,人生轨迹的85%由系统性思维与决策质量决定。

从演化视角看,人类对痣相学的执着,或许源于对复杂世界的简化认知需求。正如人类学家列维-斯特劳斯所言:“神秘主义是对无序现实的秩序化尝试。” 但真正的命运掌控,仍需回归理性行动:定期皮肤检查预防癌变,通过教育提升认知水平,在时代机遇中主动创造价值。

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是人类认知局限的产物,也是集体心理的镜像。科学已证明其预测功能的虚幻性,但不可否认其在心理调适与文化认同中的特殊作用。未来研究可深入探索两个方向:一是从文化心理学角度分析痣相信仰的认知机制;二是建立痣相数据库,追踪医学特征与生活事件的统计学关联。正如《荀子·非相》所言:“形相虽恶而心术善,无害为君子也。”在痣的隐喻之外,个体的选择与努力,才是书写命运的真正笔墨。