在中国传统文化中,痣相学作为相术的重要分支,承载着古人“天人合一”的哲学智慧。从《四库全书》对相术的系统收录,到黄山居士《痣斑命相大全》对“活痣”“死痣”的精细区分,这门学问通过千年的实践积累,构建起解读人体痣斑与命运关联的独特体系。如今,随着《痣相一本通》等著作的数字化传播,“痣相精舍”为代表的在线阅读平台,正以更便捷的方式让古老智慧焕发新生。本文将从历史渊源、理论体系、现代应用三个维度,深入探讨痣相学的文化内核与当代价值。

一、痣相学的历史脉络

痣相学的起源可追溯至先秦时期的《太清神鉴》,书中首次系统记载了面部黑痣与命运吉凶的对应关系。至宋代,《麻衣相法》将痣相观测纳入完整的面相体系,提出“痣分五色,位定八方”的论断,如“天中痣主贵,地阁痣主富”等口诀至今仍在相术界流传。明清时期,《神相水镜集》等著作进一步细化分类,不仅将面部划分为135个命理位点,更创新性地将身体痣相纳入研究范畴,形成“头面定贵贱,手足断吉凶”的观测体系。

这一时期的相术家在实践中总结出大量实证案例。如《痣斑命相大全》记载,明代某官员因左眉骨“紫气痣”得遇贵人提拔,清代某商人因胸腹“北斗痣阵”成就巨贾传奇。这些案例虽带有时代局限性,却折射出古人对人体特征与命运关联的深刻观察。值得注意的是,《四库全书》编纂时,纪昀等学者特别将痣相典籍归入子部术数类,既体现了主流文化对其的认可,也为后世研究保存了珍贵文献。

二、理论体系的建构逻辑

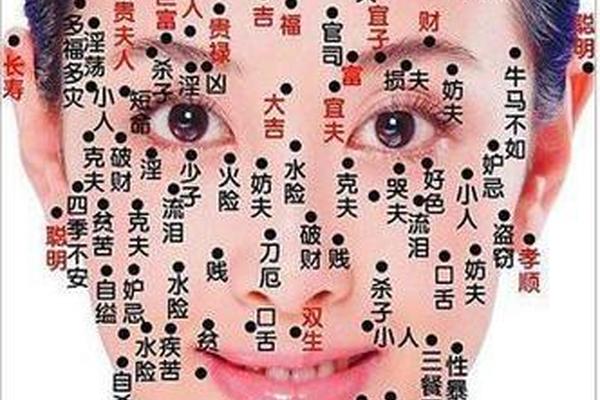

痣相学的核心理论建立在“形气相应”的哲学基础上,将人体视为宇宙的微观映射。其观测系统包含三大要素:首先是“位”,即《面部一百三十五位总括元奥》确立的精密坐标体系,如天中、司空、山根等部位对应不同人生领域;其次是“色”,区分朱砂痣、墨痣、赤痣等九种色泽,对应五行能量状态;最后是“形”,通过凸平凹、毛发生长等形态差异判断吉凶性质。例如眉中黑痣若圆润如珠,主聪慧过人;若形如裂痕,则预示兄弟失和。

现代研究揭示了这套体系的内在逻辑。紫阳居士在《痣相一本通》中指出,面部特定区域的痣斑往往对应胚胎发育期的细胞分化异常,这种生理特征可能通过激素分泌影响性格形成。如印堂痣多者肾上腺素水平偏高,表现为决断力强但易冲动,这与古籍“印堂赤痣,性烈如火”的记载形成跨时空印证。中医研究也发现,耳垂痣与心血管功能存在相关性,侧面支持了“地阁痣主寿”的传统论断。

三、当代实践的多维价值

在健康管理领域,痣相学与现代医学产生有趣交集。黄山居士提出的“活痣”概念(指色泽润泽、边缘清晰的良性痣),与皮肤科学对黑色素痣的ABCDE鉴别法则(Asymmetry不对称、Border边界模糊等)存在原理相通性。更有学者发现,古籍所述“唇周散痣多脾胃弱”的现象,实与幽门螺杆菌感染引发的皮肤表现相关,为中西医结合诊断提供了新思路。

文化传播层面,在线阅读平台正推动相术知识的结构化转型。“痣相精舍”等网站不仅将《神相全编》等古籍进行数字化处理,更开发出交互式痣位查询系统。用户上传面部照片后,算法可自动识别痣斑位置并生成命理报告,这种古今结合的方式使传统文化获得年轻群体的关注。但需警惕某些平台夸大占卜功能,将“人中痣主孤”等特定断语作为营销噱头,背离了相术“观象察微,助人修德”的本义。

从竹简典籍到云端数据库,痣相学的千年传承印证着中华文化“格物致知”的精神内核。当代研究既要珍视其中蕴含的人体观察智慧,如《痣斑命相大全》对皮肤特征的分类学价值;也需正视其历史局限性,借助基因检测、大数据分析等技术手段开展实证研究。建议建立跨学科研究平台,将2.3万册相术古籍与现代医学数据库进行对比分析,或许能揭示更多人体特征与生命规律的深层关联。唯有在科学精神指引下,这门古老学问才能真正实现创造性转化,为当代人的自我认知提供独特视角。