在中国传统相学中,面部的每一颗痣都被视为命运的密码,而“双生痣”因其特殊的位置和寓意备受关注。这种痣通常指位于人中附近、成对出现或对称分布的痣,民间流传其与生育双胞胎的关联。这种解读的背后既有传统文化的积淀,也夹杂着对健康与命运的复杂想象。

位置与象征意义

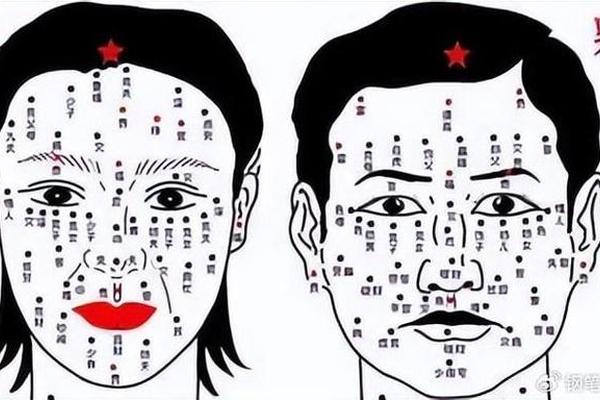

双生痣的核心位置在于人中区域——鼻尖至唇上方的凹陷处。传统相学认为,此处是人体“子嗣宫”所在,痣的分布直接影响生育能力。根据网页1、52、25等记载,若痣位于人中正中,常被解读为“主生双胞胎”的吉兆,但同时也可能伴随子宫健康隐患或子女体弱多病的困扰。例如,人中上部有痣被认为生育女孩困难,下部有痣则预示男孩难求,而密集的小痣更被视为“克子女”的凶相。

值得注意的是,双生痣的象征意义并非一成不变。网页35提到,若痣偏离人中正中央,可能暗示性格开放或情感复杂,甚至与婚姻稳定性相关。例如女性人中偏下位置的痣,传统观念认为其婚后“不安于室”,但现代视角下,这更多反映了对女性自主性的误读。这种位置差异的解读,体现了相学中“吉凶交织”的矛盾性——同一颗痣在不同语境下可能被赋予截然相反的命运暗示。

传统与现代的解读差异

在传统相学体系中,双生痣被赋予强烈的生育象征。网页25、35等强调,人中区域的痣是“生殖力”的显性标志,既可能预示双胞胎的福气,也可能指向难产、子嗣健康等问题。古代医疗条件落后,生育风险极高,这种将身体特征与生育结果直接关联的解读,实则是先民对生命繁衍的朴素观察与经验总结。

然而现代医学研究(如网页58、20)表明,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关,其位置、数量与生育能力并无科学关联。网页45明确指出,双生痣作为“双胞胎预兆”的说法缺乏实证支持。有趣的是,网页60提到部分文化仍将对称分布的痣视为幸运符号,这种认知差异揭示了传统观念在现代化进程中的韧性——即便在科学解释普及的今天,象征性思维仍在特定群体中持续发挥作用。

医学与相学的辩证关系

从医学角度看,双生痣的本质是皮肤表层的色素沉积。网页20详细解释了血管痣的成因,强调其与年龄增长、毛细血管扩张的关联,驳斥了“痣预示内脏病变”的迷信观点。皮肤科专家指出,突发的痣体变化(如增大、变色)才需医学关注,这与相学中“痣相突变预示命运转折”的说法形成微妙呼应。

但相学的文化价值不应被完全否定。网页50、56等提到,古代通过痣相观察建立的身体认知体系,实际上构建了一套社会规训机制。例如将女性人中痣与“红颜薄命”“情感复杂”等标签绑定,既反映了传统性别观念,也暗含对女性身体的控制。这种文化编码在当代演化出新的形态,如网页72所述的“晚福痣”概念,实质是现代人对传统符号的重新诠释与消费。

文化观念的历时性演变

双生痣的解读随时代变迁呈现动态调整。明清时期相学文献(如网页28、57)多强调其“克子女”“再婚”等负面寓意,而当代网络文章(网页60、45)则更侧重“个性化命运符号”的解读,甚至衍生出“可通过点痣改运”的商业化操作。这种转变折射出传统文化符号在消费主义语境下的适应性重构。

值得注意的是,海外华人社群对双生痣的认知呈现地域差异。网页52提到,东南亚华裔更倾向于将对称痣视为家族纽带象征,而北美地区则出现将双生痣与基因学结合的创新解读。这种跨文化传播中的语义流变,印证了民俗符号在全球化时代的生命力。

双生痣的文化意涵,本质上是身体经验与集体想象的复合体。传统解读中关于生育、健康的警示,部分契合现代预防医学理念(如关注子宫健康),但其宿命论色彩需辩证看待。未来研究可借鉴网页50的建议,通过基因学、大数据分析探究痣相与体质的相关性,同时关注文化符号在数字时代的传播机制。对于个体而言,理性对待痣相文化,既是对传统的尊重,也是对科学精神的践行——毕竟,真正的命运密码,始终掌握在自我认知与主动选择之中。