痣相学作为中国传统相术的重要分支,可追溯至春秋战国时期。据《史记》记载,早期相术多用于政治决策,汉代后逐渐形成体系化理论,并在宋明时期达到鼎盛。其核心思想基于《易经》的阴阳五行学说,结合中医经络理论和古代哲学,将人体不同部位的痣视为命运、性格与健康的隐喻符号。例如,《麻衣神相》提出“五色痣”理论,认为痣的颜色与五行属性相关,黑色属水主智,红色属火主勇,而形状则暗藏吉凶。

这种学说虽缺乏现代科学验证,却在民间形成了一套独特的符号系统。如袁天罡在《相书》中强调“山根痣克夫,耳珠痣主财”,将生理特征与人生轨迹关联。值得注意的是,古代相士通过长期观察总结出某些规律,例如颧骨痣与权力欲的关联,可能与面部表情肌活动影响性格表现存在间接联系。

二、痣相位置与命运解读体系

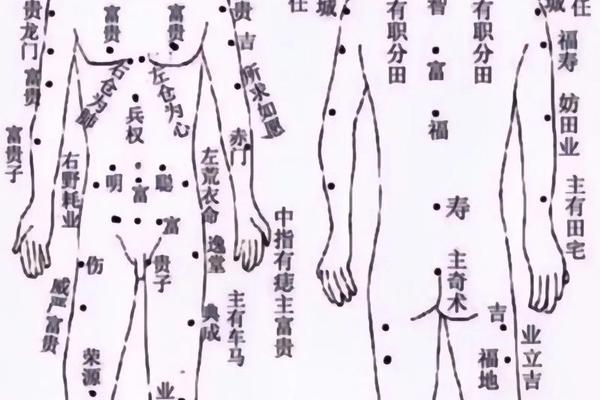

传统痣相学建立了精细的“人体地图”,将身体划分为120余个命理区域。在面部,印堂痣象征“命宫”,此处有痣者易陷情感纠葛,古籍记载“双龙抢珠”即指两男争一女的情感困局。鼻翼痣则关联“财帛宫”,《柳庄相法》记载鼻翼饱满者善聚财,但若生恶痣则易破财,现代统计显示鼻部黑色素活跃区域与肾上腺激素分泌可能存在生理关联。

身体其他部位的解读更具象征色彩。胸腹部的痣常被赋予情欲隐喻,如肚脐痣被描述为“色劫痣”,可能与古代对生殖崇拜的禁忌相关。手部痣相则分化明显:掌心痣主富贵,而手背痣却被视为劳碌命,这种矛盾映射了农耕文明中体力劳动与财富积累的价值判断。

三、痣相的形态与颜色密码

痣的物理特征在相学中具有特殊意义。直径超过6毫米的“大吉痣”被认为能逆转运势,但现代医学指出这恰是黑色素瘤的高危指标。颜色系统中,红痣被赋予“桃花劫”的浪漫化解读,而医学发现血管痣本质是毛细血管畸形,与命运并无关联。

形状学说的矛盾性尤为突出。圆痣象征圆满,三角痣暗示风险,这种几何象征源自《周易》卦象。明代相书《水镜集》记载星形痣主贵,但现代遗传学证实特殊形状痣多与黑色素细胞分布异常有关。值得注意的是,毛发痣在相学中被视为“破局”标志,而皮内痣伴生毛囊本是正常生理现象。

四、医学视角下的痣相审视

现代医学为传统痣相提供了新的注解。ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、演变异常)取代了吉凶判断,成为皮肤癌筛查金标准。研究显示,中国人肢端黑色素瘤高发区与相学中的“劳碌痣”分布区存在部分重叠,提示古代观察可能捕捉到某些病理特征。

临床数据显示,被相学视为“富贵痣”的耳后痣,因其隐蔽性导致患者就诊延迟,恶变率反而高于暴露部位。这种认知错位揭示传统文化与现代医学的根本差异:前者构建象征系统,后者关注病理机制。美国妙佑医疗中心建议,任何变化中的痣都应优先进行皮肤镜检测,而非命理咨询。

五、文化传承与科学认知的平衡

痣相学作为文化遗产,反映了先人对生命现象的朴素认知。其将人体微观特征宏观化的思维模式,与当代生物特征识别技术存在暗合。但必须警惕伪科学化倾向,某研究统计显示,轻信“克夫痣”而擅自点痣者,术后感染率高达23%。

未来研究可探索两条路径:一是人类学视角下的文化符号解码,二是建立痣相特征与健康指标的统计学关联。例如《国际癌症杂志》发现多痣人群的乳腺癌风险系数为1.3,这种弱相关性或许能解释古代“胸痣主厄”的某些案例。建议公众以“文化欣赏,科学对待”的态度,既保留传统智慧,又遵循医学规范。

从《麻衣神相》的玄学建构到现代皮肤镜的病理分析,人类对痣的认知经历了从神秘主义到实证科学的范式转换。传统痣相学的文化价值在于其系统化的符号编码能力,而医学研究则揭示了黑色素细胞的生命密码。在文化自信与科学精神并重的当下,我们既要珍视传统智慧中的人文洞察,更需建立基于循证医学的健康管理意识。建议建立跨学科研究平台,用大数据分析验证古籍记载,让古老相术在现代科学框架下获得新生。