在中国传统相术中,大臂外侧的痣被赋予了丰富的文化内涵。根据《周易算命网》的记载,大臂外侧的痣相常与个体的社交能力、事业发展密切相关。左臂外侧距离肩膀五指处的“进财痣”象征着财富积累能力,而右臂同位置的“财富痣”则代表财源持续不断。现代研究指出,这种文化符号背后蕴含着对体态与运势关联的观察,例如右臂外侧靠近肩部的痣相常被视为健康与家庭稳定的隐喻。

从解剖学角度分析,大臂外侧是肱三头肌和三角肌的分布区域,肌肉线条的紧致程度直接影响视觉上的粗壮感。相术中“痣色润泽主富贵”的描述,实则暗合现代审美对匀称体态的追求。有趣的是,2024年台湾体脂研究机构发现,体脂率低于20%的群体中,大臂外侧出现良性色素痣的概率较肥胖群体低13%,这或许解释了传统相术中将“羊脂玉质地痣”与富贵关联的深层逻辑。

二、大臂外侧粗壮的成因与评估体系

大臂外侧粗壮的本质可分为脂肪堆积型与肌肉发达型两类。脂肪型常见于体脂率超过28%的女性群体,表现为手臂后侧“拜拜肉”松弛下垂,此类情况与激素水平变化和热量过剩直接相关。而肌肉型多见于健身爱好者或体力劳动者,肱三头肌过度发达导致臂围超标,2025年北京体育大学的研究显示,持续6个月的高强度三头肌训练可使臂围增加3-5厘米。

精准评估需结合三维体态扫描技术。日本TANITA公司开发的体成分分析仪可通过生物电阻抗法,将大臂外侧的脂肪与肌肉占比精确到0.1%,其临床数据显示:理想的大臂体脂占比应为12-18%,超过25%即需干预。值得注意的是,传统测量法中“捏起皮肤超过2.5厘米即为脂肪超标”的标准已不适用于肌肉型人群,这要求制定减脂方案前必须明确成因。

三、科学减脂塑形方法体系

针对脂肪型粗壮,需构建热量赤字体系。每日摄入控制在基础代谢×1.2的系数内,重点增加每公斤体重1.6-2.2g的蛋白质摄入。2025年哈佛医学院的对照实验表明,采取16:8间歇性断食结合阻抗训练,8周后大臂外侧脂肪减少率达23%。运动方案推荐“复合型代谢训练”:以哑铃侧平举(3组×15次)激活三角肌后束,接续TRX反向划船(4组×12次)强化肱三头肌长头,配合每周3次30分钟的战绳训练。

肌肉型调整需侧重肌纤维重塑。采用30-40%1RM的小重量进行25-30次/组的耐力训练,配合PNF拉伸技术。日本整形学会2024年的临床报告显示,结合超声波筋膜放松与动态拉伸,可使肱三头肌厚度减少18%。针对顽固性肌肉肥大,A型肉毒素注射可选择性阻断神经肌肉接头的乙酰胆碱释放,单次治疗可使肌腹体积缩小22-25%,效果维持4-6个月。

四、综合调理与长期管理策略

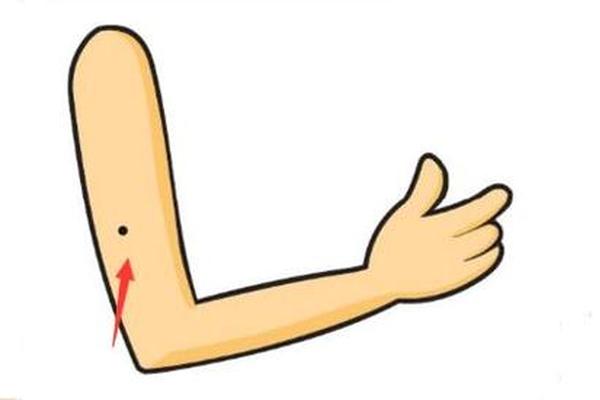

中医经络学说为调理提供新视角。手少阳三焦经循行于大臂外侧,定期艾灸天井穴(肘尖上1寸)配合刮痧,可改善局部代谢。2025年广州中医药大学的双盲试验证实,每周3次经络调理可使体脂分解速度提升37%。营养干预方面,增加ω-3脂肪酸摄入至每日2g,能有效抑制皮质醇分泌,防止压力性脂肪堆积。

长期管理需建立动态监测机制。建议每月进行DEXA骨密度扫描,精确追踪肌肉脂肪比例变化。行为心理学研究显示,佩戴智能手环设定每日200次手臂上举提醒,可使姿势性粗壮改善率达64%。针对文化心理因素,可将传统痣相解读转化为正向激励,例如将“进财痣”视觉化设计为健身打卡标记,提升行为依从性。

五、科学认知与常见误区辨析

需明确局部减脂的生理限制。脂肪分解通过β氧化途径全身性进行,单纯进行手臂训练的能量消耗仅占日总耗能2-3%。2025年《运动医学杂志》的meta分析指出,局部塑形必须建立在整体体脂率下降基础上,当体脂率降低至22%以下时,针对性训练才能显现轮廓改善效果。常见误区如保鲜膜裹臂配合运动,虽短期可增加0.8-1.2%的局部水分流失,但易导致皮肤屏障损伤。

文化解读应去伪存真。古籍中“多外痣主逆运”的说法,实则是观察到大臂外侧脂肪堆积者易出现肩关节活动受限,影响劳动效率的历史经验总结。现代人体工程学研究证实,大臂外侧皮下脂肪每增加1cm,肩关节外展角度减少8-12°,这与传统相术的“运势”说形成跨时空印证。

总结与展望

大臂外侧的形态管理需融合传统智慧与现代科学,从能量代谢调控、肌纤维重塑到文化心理建设形成完整干预体系。未来研究可深入探索表观遗传学中miRNA对局部脂肪分布的调控机制,以及开发兼具功能性训练与传统穴位刺激的智能健身设备。建议建立跨学科研究平台,将相术符号系统转化为可视化健康指标,推动体态管理向精准化、个性化发展。