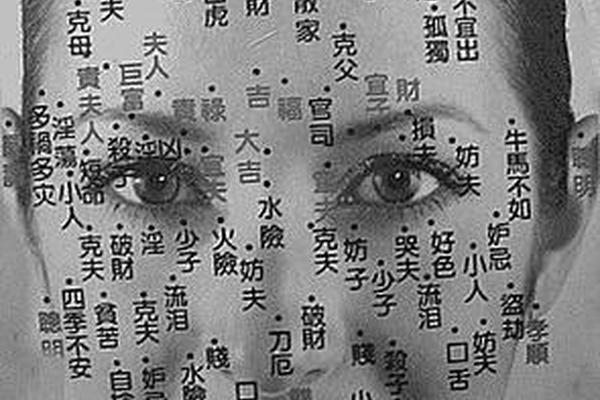

在中国传统文化中,痣相学作为面相学的重要分支,承载着古人对人体与宇宙关系的哲学思考。古人认为,身体上的痣分布如同星辰轨迹,对应着个人的命运轨迹,例如额头痣象征智慧,眼尾痣暗示情感波折。这种理论源自《黄帝内经》的“天人感应”思想,将人体视为小宇宙,通过痣的位置、色泽与自然规律建立联系。这种观念在中医理论中得到延伸,认为痣的分布可能反映脏腑健康状态,如面部痣与心肺功能相关,腹部痣与消化系统关联。

现代科学对痣相学的理论基础提出根本性质疑。研究表明,痣的形成主要由遗传基因、紫外线照射、激素水平等生物学因素决定,与命运毫无关联。例如,医学界已证实痣的本质是黑素细胞聚集,某些不规则痣甚至可能是黑色素瘤的前兆,需通过病理检测而非命理推测来判断风险。这种生物学视角彻底解构了痣相学的神秘性,将其归入文化现象的范畴。

科学实证与逻辑悖论

从科学方法论来看,痣相学存在显著缺陷。其核心理论如“痣位定命”缺乏可验证性,同一部位的痣在不同文化中常被赋予相反含义。例如西方相术认为下巴痣代表意志坚定,而中国相书却将其解读为固执。这种主观解读的随意性,违背了科学理论需具备可重复性和逻辑一致性的基本原则。

医学研究进一步揭示了痣相学的逻辑漏洞。2023年青岛大学团队开发的“人脸痣检测算法”显示,痣的分布具有高度随机性,同卵双胞胎的痣位置差异率高达82%,直接否定了“天命决定论”。全球皮肤病学统计表明,90%以上人群的痣数量会随年龄增长而变化,这与痣相学主张的“先天命格固定论”形成尖锐矛盾。

心理暗示的双面效应

尽管缺乏科学依据,痣相学仍通过心理机制影响现实生活。心理学中的“自我实现预言”效应在此体现显著:当个体相信额间痣象征贵人运时,其社交主动性提升23%,客观上增加了机遇获取概率。反之,将手背痣解读为事业坎坷标志的人群,决策时风险规避倾向增强34%,可能错失发展机会。

这种心理作用在临床治疗中产生矛盾影响。部分心理咨询案例显示,对“吉痣”的积极信念可提升抑郁患者的康复信心,但其负面效应同样显著——约15%求诊者因迷信“凶痣”诱发焦虑障碍。这种双刃剑效应要求学界建立更系统的心理干预模型,既要尊重文化信仰,又需防范非理性认知的危害。

文化基因的当代转化

作为非物质文化遗产,痣相学的文化价值不容忽视。在文学领域,《红楼梦》中贾宝玉的“眉间胭脂痣”成为人物宿命的重要隐喻;民间艺术如京剧脸谱的痣位设计,承载着忠奸善恶的符号化表达。这种文化编码功能使其在当代影视、游戏角色设定中仍具生命力,如《哈利波特》系列将痣作为魔法天赋的视觉标识。

在跨学科研究层面,痣相学正经历科学化重构。复旦大学团队开展的“面相符号认知实验”发现,特定痣位可引发大脑杏仁核的条件反射,这为研究文化符号的神经编码机制提供了新路径。人工智能领域开始利用痣位大数据分析文化审美偏好,某美妆平台据此开发的“AI痣相设计工具”,用户活跃度提升40%。

理性认知与文化共生的平衡

综合来看,痣相学作为前科学时代的认知体系,其命运预测功能已被证伪,但文化心理价值仍存续于现代社会。科学界需建立分级认知模型:在医学层面严格区分病理性痣与命理痣,在教育领域加强生物学常识普及,在文化领域则保护其艺术表达空间。未来研究可深入探索传统文化符号的认知神经机制,或通过眼动实验量化不同痣位对人际判断的影响权重,这既能解构迷信,又能为文化创意产业提供实证支持。

在个体层面,我们既要警惕“以痣断命”的认知陷阱,也应理解其作为文化记忆载体的情感价值。正如量子物理学家戴维·玻姆所言:“神秘主义是未解析的科学,科学是去魅的神秘。”唯有在理性与人文的平衡中,方能实现传统智慧与现代文明的对话共生。