在皮肤表面的细微凸起中,色素痣是最常见的存在。它们或如针尖般微小,或如绿豆般显眼,但正是这种毫厘之差,引发了人们对其医学意义与健康风险的关注。两毫米的痣如同一粒黑芝麻,隐匿于肌肤纹理之间;三毫米的痣则刚刚突破视觉感知的阈值,成为美容与健康讨论的焦点。从医学角度而言,这些微小色素的聚集不仅是皮肤发育的印记,更可能成为健康监测的窗口。

痣的大小与医学界定

在皮肤科临床中,直径测量是评估色素痣性质的重要指标。两毫米的痣相当于两根头发并排的宽度,常被类比为芝麻粒大小,这种尺寸在医学上属于微小型色素痣。而三毫米的痣虽仅增加一毫米,却已接近铅笔芯直径,开始具备肉眼可见的形态特征。根据国际皮肤肿瘤学共识,直径小于5毫米的痣被归类为低风险型,这意味着三毫米的痣仍在安全范畴内。

从组织学角度观察,两毫米的痣往往局限于表皮层或真皮浅层,痣细胞呈均匀分布。三毫米的痣可能开始呈现立体生长趋势,部分病例中可见到表皮与真皮交界处的细胞活跃现象。值得注意的是,美国皮肤癌基金会近年修订的ABCDE法则中,特别强调“深色”比“直径”更具预警价值,提示评估标准正在向多维度演进。

痣的类型与风险分层

医学上将色素痣细分为交界痣、皮内痣和混合痣三种类型。两毫米的痣多为交界痣,痣细胞局限于表皮与真皮交界处,呈扁平状且颜色均匀。三毫米的痣可能发展为混合痣,兼具交界痣和皮内痣的特征,临床统计显示这类痣的细胞增生活跃度较单纯交界痣提高12%。

风险分层研究显示,直径本身并非唯一危险因素。足底、手掌等摩擦部位的两毫米痣,其恶变风险是同等大小躯干痣的3.2倍。而三毫米痣若伴随颜色不均(如棕褐色基底上出现粉白斑块),其异常增殖概率将骤增至普通痣的8倍。美国梅奥诊所的跟踪数据显示,直径3毫米以下痣的恶变率仅为0.003%,但若合并ABCDE特征中的任意两项,风险系数将突破0.1%。

临床处理决策树

对于两毫米的痣,现行《中国色素痣诊疗指南》建议采取观察策略,每6-12个月通过皮肤镜记录形态变化。而三毫米痣的处理需结合部位特征:位于面部的可采用超脉冲二氧化碳激光,其汽化深度可精确控制在0.3毫米以内,治愈率达98.7%;易受摩擦部位则推荐手术切除,病理检查配合美容缝合技术可将瘢痕率降至5%以下。

值得关注的是,2024年《英国皮肤病学杂志》刊文指出,激光治疗两毫米交界痣的远期复发率达9.3%,而手术切除可将该数值控制在0.5%。这促使更多医师建议,对持续增大的三毫米痣采取预防性切除,特别是当患者存在黑色素瘤家族史时。

文化认知与科学认知的碰撞

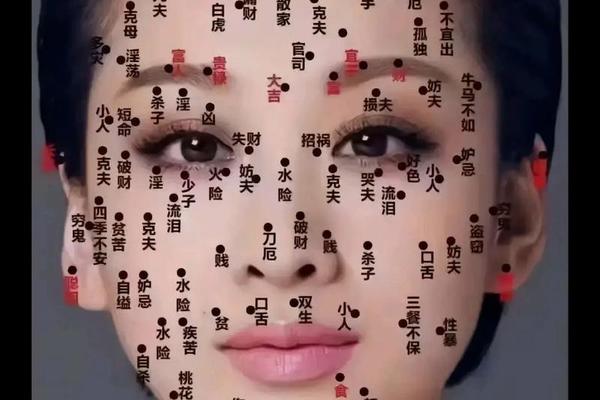

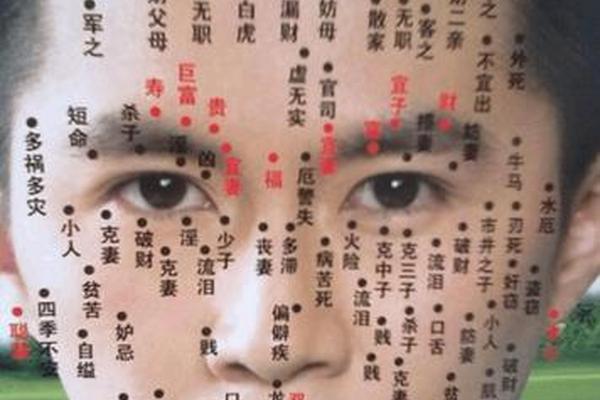

在民间面相学体系中,两毫米的“眉间痣”被赋予“智慧痣”的象征,而三毫米的“泪痣”则常与情感波折相关联。这种文化符号与医学现实形成有趣对比:解剖学证实,面部神经末梢分布密度与痣细胞活跃度并无相关性。

现代流行病学研究揭开了更深层的关联:长期暴露在紫外线下的三毫米痣,其DNA损伤指数是遮蔽部位同尺寸痣的7倍。这提示我们,传统文化强调的“痣相吉凶”,或许可转化为科学的防晒警示——特别是对鼻梁、颧骨等光暴露区的色素痣更需严密防护。

未来研究与健康管理

当前研究热点正转向基因层面,2025年《自然·皮肤病学》的最新成果显示,NRAS基因突变可使三毫米痣的增殖速度提升4倍。这为精准医学提供了新思路:未来或可通过基因检测筛选高危个体,实现超早期干预。

在个人健康管理层面,建议建立“痣像档案”:用标尺记录两毫米以上痣的形态,每月通过手机微距镜头比对ABCDE特征。医疗机构则需加强科普,消除公众对微小痣的过度焦虑,同时提升对特殊部位痣的警惕意识。正如国际黑色素瘤联盟倡导的核心理念:科学认知应取代盲目恐惧,理性防治方能守护肌肤健康。

从微观的细胞聚集到宏观的健康管理,两毫米与三毫米的尺寸差异,折射出现代医学在微观与宏观之间的精妙平衡。这种平衡既需要尊重生命体自然演化的规律,也离不开科技进步带来的精准干预。在美容需求与健康防护的双重诉求下,对色素痣的科学认知将持续深化,为人类皮肤健康构筑更坚实的防线。