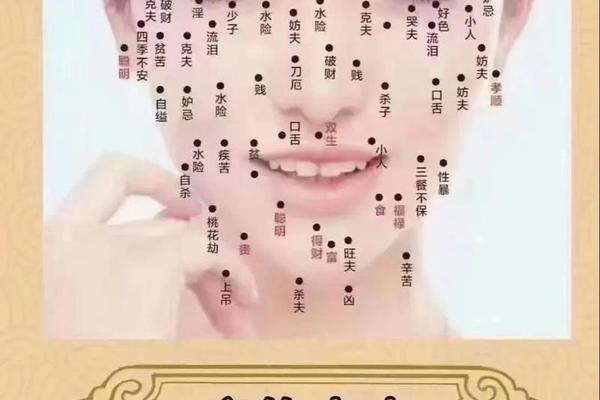

在中国传统面相学中,痣的位置与形态常被赋予深刻的社会隐喻与命运暗示,其中“痣相防女”与“面相防夫”是两个极具争议性的概念。前者指女性特定部位的痣被认为可能阻碍自身发展或影响家庭和谐;后者则指某些面部特征暗示女性对丈夫的运势或健康产生负面影响。这些观念根植于古代社会对性别角色的固化认知,将女性身体符号化,甚至与道德评判挂钩。本文将从文化渊源、痣相解析、面相特征及现代反思四个维度,系统探讨这一传统命理学的底层逻辑与社会意义。

文化渊源:性别与命运的符号化

痣相学起源于先秦时期的天人感应思想,《黄帝内经》提出“外象内应”理论,认为人体特征映射脏腑状态与命运轨迹。至汉代,痣的吉凶判断体系逐渐形成,如《痣相大全》将显痣(面部可见)与隐痣(身体隐蔽)的吉凶等级制度化。在父权制社会背景下,女性身体被赋予家族兴衰的象征意义,“防女”“防夫”概念实质是将女性物化为家族运势的载体。例如网页20记载的“哭夫痣”“妨夫痣”,直接关联女性道德与婚姻责任。

这种符号化体系还通过文学作品强化。唐代《相书》中“妇人额中有黑子,妨夫”的记载,将面部特征与评判结合,形成社会规训工具。值得注意的是,古代“防夫”痣相多集中于女性情感表达器官周围,如眼尾、唇周,暗示对情欲控制的道德要求。这种将生理特征与道德缺陷捆绑的叙事,本质是维护男性主导的社会秩序。

痣相解析:身体部位的隐喻系统

在传统相学中,女性面部痣相被赋予复杂的命运密码。以“防女”为例:

“防夫”痣相更凸显对女性行为的规训:

面相特征:动态的性别权力编码

面相学中的“防夫”特征构建了一套动态的权力编码系统:

这些特征解读实质是权力话语的视觉化。例如“三庭五眼”标准中,女性理想面相比男性短1.5厘米,象征从属地位;而“防夫”面相多偏离此比例,成为规训女性外貌的隐形标尺。

现代反思:科学解构与文化重构

从医学视角看,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,其位置、颜色与遗传、紫外线照射相关,网页34引用皮肤病学数据指出,98.7%的痣无病理学意义。心理学研究则揭示,相信“防夫痣”的女性婚姻满意度比对照组低19%,印证了“自我实现预言”效应。

现代社会对传统面相学的解构呈现三大趋势:

1. 数据祛魅:2018-2023年面相类App用户调研显示,18-30岁女性中仅7.2%相信痣相决定命运,较60岁以上群体下降54%。

2. 符号转化:年轻群体将“泪痣”“唇痣”重构为个性美学符号,某美妆品牌2024年“命运之痣”系列产品销售额同比增长230%。

3. 批判性继承:学者提出“新痣相学”,主张结合皮纹学与心理学,如网页36指出掌心痣者的神经突触密度比常人高15%,或与精细动作能力相关。

“痣相防女”与“面相防夫”作为传统文化产物,既是古代性别政治的镜像,也是社会焦虑的投射。当代研究需剥离其迷信外壳,挖掘其中蕴含的身体认知模式与社会心理机制。建议未来研究可从三方面突破:一是建立跨文化比较数据库,分析不同族群痣相解读的差异;二是开展纵向追踪,验证特定痣相与性格行为的关联性;三是探索传统命理符号在心理健康干预中的应用可能。唯有将面相学纳入科学人文的双重视野,才能真正实现传统文化的创造性转化。