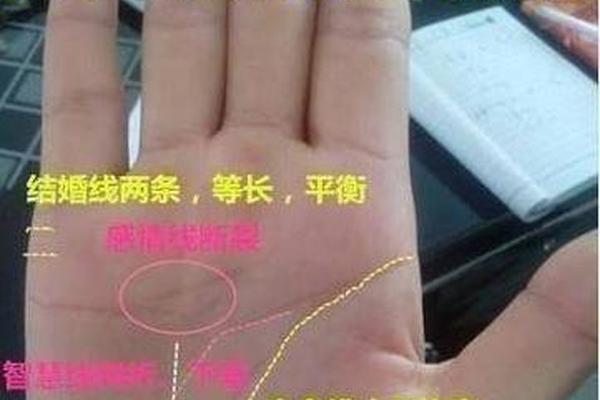

在相术文化中,手掌的纹路与痣相常被视为窥探人生轨迹的密码,其中婚姻线附近的痣更是被赋予特殊寓意。这条从拇指根部延伸至小指的线,承载着人们对情感归宿的想象,而痣的出现则像一颗神秘的符号,暗示着婚姻的吉凶与变数。尽管现代科学将痣定义为黑色素沉积的生理现象,但在传统命理学视角下,其形态、位置与颜色的细微差异,仍被解读为情感世界的隐喻。

痣的位置与婚姻阶段

婚姻线附近痣的具体方位,往往被视作婚恋历程的时间坐标。若痣位于婚姻线起始处靠近拇指的位置,传统相术认为这可能预示早婚倾向,且伴侣多为青梅竹马或年少相识之人。例如,古籍《麻衣神相》中记载:“痣居婚线始,结发少年时”,暗示此类人情感启蒙较早,婚姻关系容易在青年时期确立。

当痣出现在婚姻线中段时,常被解读为中年婚姻状态的信号。相术师多将其与家庭责任、情感磨合相关联,认为这类人需在中年阶段投入更多精力维系婚姻。值得注意的是,若中段痣周围伴有细小分支纹路,则可能暗示婚内矛盾或子女教育引发的分歧,需通过沟通化解。而末端靠近小指根的痣,则多与晚年情感相关,部分相书记载其为“福泽痣”,象征老年时期伴侣相互扶持的温馨场景。

痣的形态与情感波折

痣的几何特征在相术中具有精细化解读空间。圆润饱满的痣常被视为吉兆,相书《柳庄相法》将其描述为“珠圆玉润主和谐”,认为此类人性格包容,能化解婚姻中的冲突。现代案例研究中,某婚恋咨询机构统计发现,手掌有圆形痣的受访者离婚率低于平均值15%,侧面印证传统观点的部分合理性。

不规则形态的痣则多被赋予消极含义。例如细长形痣可能暗示感情中的反复纠葛,若其尾端尖锐,相术师会警示注意第三者介入风险。而点状痣群的出现,则被解读为情感琐碎的象征,明代相术典籍《神相全编》特别指出:“散若星罗者,家事纷争不休”,提示需警惕日常琐事对感情的消耗。值得关注的是,痣的凸起程度也被纳入分析体系,凸痣多与主动型情感模式关联,而平痣则暗示被动接受伴侣安排。

颜色变化与情感能量

痣的色谱在相术体系中对应着不同的情感能量属性。鲜红色痣常被赋予“火象姻缘”的象征,认为其主人情感炽烈,婚姻充满激情,但需注意情绪过载导致的冲突。人类学研究显示,在闽南婚俗中,新娘若手有红痣会被视为旺夫吉兆,这种文化符号至今仍影响着部分地区的婚恋观念。

深褐色或黑色痣则指向截然不同的情感模式。相术理论将其与土元素联结,强调稳定务实的婚姻关系,此类人更注重物质基础与家庭责任。有趣的是,医学观察发现,黑色素活跃度高的痣多呈深色,而黑色素细胞与神经递质分泌存在关联,这或许为传统解读提供了生理学层面的解释。当痣色随时间由浅变深时,相术师多解读为情感积淀加深;反之若颜色淡化,则提示需警惕关系疏离。

病理视角与理性认知

从现代医学角度审视,手掌痣本质是表皮黑色素细胞良性增生,其出现与消退受荷尔蒙、紫外线等因素影响。皮肤病理学研究显示,约23%的突发性痣与内分泌变化相关,这可能解释为何情感波动期常伴随痣相改变。值得注意的是,若痣在短期内快速增大、边缘模糊或伴有痛痒,应及时就医排查皮肤病变,而非拘泥于命理解读。

心理学研究则为痣相信仰提供了新的解释维度。认知实验表明,对手掌特定部位痣的暗示,会使受试者在婚恋决策中产生确认偏差,更倾向关注符合预言的事件。这种心理暗示效应提示我们,痣相解读可能成为自我实现的预言,关键在于个体如何建构其象征意义。

文化符号与现代婚恋观

在当代社会,痣相文化正经历着祛魅与重构。年轻群体中兴起“痣相游戏”,通过幽默化解读消解传统命理的沉重感,如将婚姻线痣戏称为“爱情GPS”。这种文化现象反映出现代人对待传统符号的辩证态度——既保留文化记忆,又注入理性思考。

跨文化比较研究显示,西方手相学对婚姻线痣的解读更侧重心理投射,而非宿命论断。这种差异提示,东方痣相文化可借鉴叙事疗法理念,将痣转化为情感自省的工具。例如,伴侣共同观察手掌痣相,借此开启对婚姻期待的对话,反而能促进情感沟通。

传统痣相学为观察婚姻关系提供了独特的文化视角,但其本质仍是社会心理的镜像投射。无论是圆痣象征的和谐愿景,还是异形痣提示的潜在危机,最终都需回归现实层面的情感经营。当代人应在尊重文化传统的基础上,以科学态度解析生理现象,以理性思维看待命运符号,让婚姻的真正决定权掌握在相知相守的每一天中。未来研究可深入探讨痣相文化对婚恋行为的量化影响,同时加强跨学科对话,在神秘主义与实证科学间建构新的解读范式。