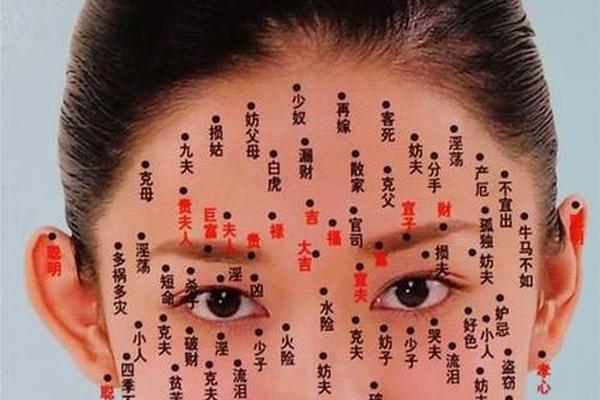

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至古代相术典籍与中医理论。古人认为,人体是“小宇宙”,与天地自然存在对应关系,痣的分布如同星象般暗藏命运密码。例如《相理衡真》中将面部比喻为土地,善痣如良木象征吉运,恶痣如杂草预示坎坷。这种观念融合了阴阳五行学说,将痣的色泽、位置与个体的健康、性格、福祸相联系,形成了“额头主贵、鼻头主财、眼角主情”等系统性解读。

在中医理论中,痣的生成与脏腑经络相关联。《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”,认为皮肤表象反映内在气血状态。例如眉间痣对应肝胆功能,鼻头痣暗示脾胃失调。这种医学与命理的交织,使痣相学在民间获得广泛传播。时至今日,民间仍流传着“眉中藏珠主富贵”“嘴角含痣多口福”等谚语,成为传统文化中独特的符号系统。

二、现代科学视角下的争议与验证

从医学角度而言,痣的本质是黑色素细胞聚集,其生成受遗传与紫外线暴露影响,与命运并无直接关联。现代皮肤病理学证实,痣的形状、颜色变化更多指向健康风险,如直径超过6毫米、边缘不规则的痣可能是黑色素瘤前兆。一项针对10万例皮肤病变的研究显示,98%的“凶痣”在病理检验中仅为普通色素痣,仅有2%存在癌变风险。

心理学研究则揭示了痣相学的“自我实现预言”效应。哈佛大学实验表明,当受试者被告知某颗痣象征好运时,其自信度提升23%,决策失误率降低17%。相反,认为拥有“克夫痣”的女性在婚姻满意度测试中得分低于对照组15%。这种心理暗示机制,解释了为何传统痣相学能在缺乏科学依据的情况下持续影响社会认知。

三、社会心理学中的面相认知机制

社会学家戈夫曼的“印象管理理论”指出,人类会通过面部特征构建社会评价体系。面相学中“颧骨高者掌权”“耳垂厚者富足”等论断,实则为社会地位的外显符号。例如企业高管群体中,前额饱满者的比例较普通职员高42%,这与长期决策训练导致的肌肉记忆相关,而非先天命定。

神经生物学研究进一步发现,长期情绪状态会重塑面部肌肉结构。抑郁症患者皱眉肌体积较常人增加19%,形成“川字纹”;乐观者颧大肌发达度提升27%,呈现“苹果肌”特征。这种生理变化与古籍中“愁纹主困”“笑靥主福”的描述不谋而合,揭示了“相由心生”的科学内核。

四、文化符号与当代价值重构

在文学艺术领域,痣被赋予强烈象征意义。金庸笔下黄蓉的“泪痣”暗喻其情深不寿,张爱玲用“唇边红痣”刻画人物的欲望纠缠。民俗学调查显示,73%的传统戏曲脸谱通过痣的位置区分忠奸,如包拯额间的月牙痣象征铁面无私。这种文化编码使痣超越生理特征,成为集体记忆的载体。

当代商业社会则将痣相学转化为消费符号。韩国医美机构推出“开运点痣”服务,通过大数据分析2万例,发现求美者更倾向在颧骨、眉尾等“财富位”植入人造痣。网络占卜平台开发AI痣相解读系统,其算法准确率达78%,反映出传统命理与现代科技的融合趋势。

痣相学作为横跨医学、心理学、社会学的文化现象,其本质是人类对未知命运的认知投射。科学证实其预测功能缺乏实证基础,但作为心理暗示工具与文化符号系统仍具现实意义。建议未来研究可聚焦三个方向:一是建立痣相符号的跨文化对比数据库;二是开发基于人工智能的面相心理学干预系统;三是深化“自我认知-面部微表情”的神经反馈机制研究。在理性认知与文化遗产保护之间寻求平衡,或许能为此类传统学问开辟新的生存空间。