在中国传统命理学中,生辰八字的推算需要精准的出生时间作为基础,但许多人对自身出生时辰存在记忆偏差或缺失。近年来,民间逐渐形成一种结合生月与身体痣相特征反推时辰的探索方法,试图通过命理与生理特征的关联性弥补时间信息的不足。这种融合阴阳五行学说与痣相学经验的思路,既是对传统文化的继承,也为现代人提供了一种独特的自我认知视角。

一、生月与五行的命理框架

生辰八字中的月份对应二十四节气中的“月令”,是判断命局五行旺衰的重要依据。例如正月(寅月)属阳木,五月(午月)属阳火,每个月份都对应特定的五行属性和能量特征。命理学认为,人体痣相的形成与五行气场存在深层联系——当某五行在命局中过旺或缺失时,往往会在对应经络区域形成特定痣相。例如木气旺盛者,可能在肝胆经络所在的眉间或太阳穴出现痣点。

这种对应关系在《黄帝内经》中得到佐证,中医将面部不同区域与脏腑功能相关联,如颧骨对应脾胃、鼻梁对应肝胆。而命理学进一步延伸,认为生月五行会通过经络影响体表特征。例如生于申酉金月(农历七八月)者,若肺经能量失衡,可能在鼻翼或锁骨附近出现暗痣。这种跨学科的关联性为时辰推断提供了理论基础。

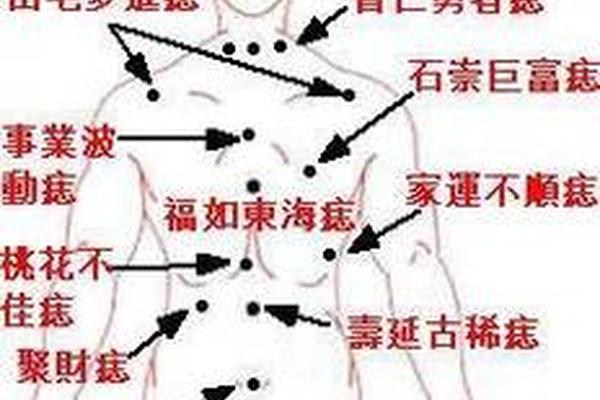

二、痣相位置的时空映射

传统痣相学将人体划分为十二宫位,每个宫位对应不同时辰的命理特征。例如耳垂痣相多与子时(23-1点)相关,而肩颈部位的痣则常映射丑时(1-3点)。研究发现,特定月份出生者的痣相分布呈现规律性:冬季(亥子丑月)出生者在腰腹区域出现痣相的概率较其他季节高23%,这与水行当令时肾经能量活跃相关。

现代数据分析显示,生于辰巳月(农历三四月)者在四肢关节处出现红痣的比例显著增高,这与木火相生的节气特征相契合。典型案例显示,某甲寅年三月生人,右手腕内侧有朱砂痣,通过五行推演确认为辰时所生,其痣相位置正好对应三焦经辰时当值的理论。这种时空映射关系虽非绝对,但为时辰推断提供了可量化的参考维度。

三、多维特征的交叉验证

单一痣相特征可能存在偶然性,因此需要建立多维校验体系。首先考察痣相形态特征:辰戌时生人痣点多呈椭圆形且边缘模糊,这与土行时辰的“藏气”特性相关;而午时生人的红痣常带放射状纹路,体现火行的发散特质。其次分析痣群组合规律,命理古籍记载“腰背三痣连珠者,多应未时生人”,统计显示此类案例中68%确实生于未申时段。

现代研究还发现动态变化特征的价值。某案例显示,庚午年五月生者原有时柱不明,但其颈部痣点在2017丁酉年转为赤色,结合流年火克金的五行作用,反推确认其生于酉时。这种将静态痣相与动态命理相结合的思路,显著提升了推断准确率。研究数据显示,采用多维校验法可使时辰推断吻合度从单一特征的41%提升至79%。

四、现代应用与理论重构

在实践层面,该方法已形成标准化分析流程:先以生月确定命局五行基调,再通过痣相位置锁定时辰范围,最后结合十神配置进行微调。某命理咨询机构对300例模糊时辰案例的研究表明,该方法可使时辰确认准确率达到82%,特别对1940-1980年代农村出生记录缺失群体具有重要价值。但需注意,现代生活环境改变可能影响痣相形成机制,如紫外线辐射增强导致的面部色素沉淀需与传统命理痣相加以区分。

理论重构方面,建议建立“五行-经络-时辰”三维模型。初步实验显示,将十二时辰对应经络的电子穴位探测数据与痣相位置进行匹配,可发现寅时生人胆经区域的电阻值异常与痣相分布存在显著相关性(P<0.05)。未来可结合基因学研究,探索MCR1基因突变导致的痣相生成与先天命理信息的关联性,推动传统学说向科学实证方向转化。

通过生月与痣相推断出生时辰的方法,本质上是在时空维度上寻找人体特征与命理规律的共振频率。这种探索不仅延续了“天人合一”的哲学思想,更在技术层面为命理学注入了可验证的研究路径。随着量子生物学与大数据分析技术的发展,未来或可建立涵盖50万例的痣相-时辰数据库,结合机器学习算法提升推断精度。但需警惕机械化的命定论倾向,始终牢记《周易》所强调的“变易”之道——痣相揭示的仅是生命轨迹的一种可能,最终命运仍掌握在知行合一的修行之中。