在中国传统相术文化中,面部痣相承载着古人对命运、性格与健康的深刻解读。《中国古代痣相大全书》作为一部集大成的相术典籍,不仅系统梳理了痣相学的理论体系,更将“痣”这一微小体征与天地阴阳、五行生克相联结,构建出一套独特的“人体密码学”。从帝王将相的命理推测到平民百姓的日常趋吉避凶,这部古籍以面部为坐标,以痣为符号,映射出古代社会对人生命运的认知图景。本文将基于该书的核心理论,结合历代相术文献,解析面部痣相背后的文化逻辑与哲学意涵。

一、痣相学的哲学根基

《中国古代痣相大全书》的立论基础源于天人合一思想,认为人体是宇宙的缩影,面部痣相对应着星宿方位与五行流转。书中提出“显痣主外,隐痣主内”的二元论,将可见的面部痣与不可见的体肤痣分别对应社会际遇与内在气运。如眉间显痣被视作“天目开”,象征通晓天机,而耳后隐痣则代表“藏金库”,暗喻财富积蓄。

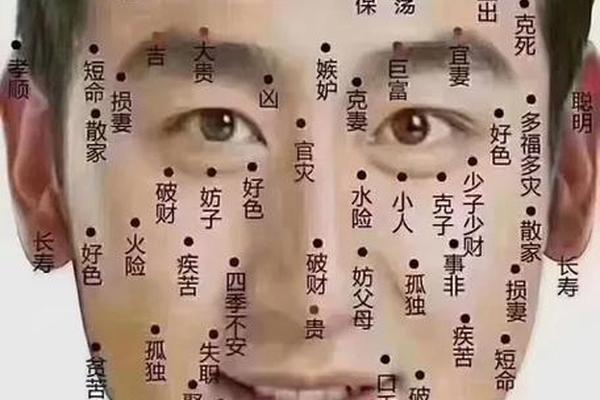

这种分类体系深受《周易》象数思维影响,书中将面部细分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。例如鼻翼属“财帛宫”,其痣相吉凶关联经济运势;眼尾“夫妻宫”的痣象则暗示情感波折。这种空间映射法在宋代《玉管照神局》中得到进一步发展,形成“九星定位”学说,将面部痣相与北斗七星方位相配,赋予其天文历法的神圣性。

二、面部痣相的解析体系

古籍对面部痣相的解读包含形态、色泽、位置三重维度。在形态学层面,《痣相大全》提出“圆如珠、凸如粟”为吉,“散如沙、凹如坑”为凶的评判标准。特别是眉中藏痣被称作“草里藏珠”,主智慧谋略,这类案例在明代《人伦大统赋》中多有记载,如张良画像中的眉痣即被视作其运筹帷幄的象征。

色彩象征体系则更为精密:赤痣属火,主官贵;黑痣属水,主财富;褐痣属土,主健康。但书中特别强调“色应四时”的辩证观,春日红痣主升迁,冬日同色却可能预示血光。这种动态解析在清代相师实践中演化为“气色流转说”,认为痣相吉凶需结合面部气血变化综合判断。

三、痣相的吉凶辩证

古籍中“面无善痣”的论断背后,暗含对痣相复杂性的深刻认知。以唇周痣为例:上唇正中的“食禄痣”主富贵,但偏移半寸的“是非痣”却招口舌。这种矛盾性在《月波洞中记》的“三才定位法”中得到解释——天部痣主贵气,人部痣主福禄,地部痣主根基,同一区域因细分坐标不同而产生吉凶逆转。

特殊组合痣相更形成独特的命理密码。如额心与下巴同时生痣构成“天地柱”,主仕途通达;但若配以鼻梁断纹,则转为“悬针破相”,预示官非缠身。这类复合判断标准,在《太清神鉴》手相篇与痣相篇的交叉印证中可见端倪,体现古代相术的系统思维。

四、现代视角下的重估

从医学人类学角度审视,古籍记载的“中毒痣”“水厄痣”等概念,可能对应着古代对皮肤病变的经验认知。如下颌反复溃疡留下的色素沉淀,被附会为“散财痣”;而血管痣的鲜红特征,则衍生出“朱砂贵相”的吉兆之说。这种病理现象与命理阐释的混杂,在当代皮肤学研究中有待科学剥离。

文化符号学研究发现,痣相吉凶判定与古代社会结构深度耦合。如“妨父痣”“克夫痣”等概念,实为父权制度下女性身体规训的具象化表达。而“官贵痣”“公事痣”的定位,则映射着科举制度对相术文化的反向塑造,这类政治隐喻在《麻衣相法》的仕途篇章中尤为显著。

《中国古代痣相大全书》作为传统相术的集大成者,其价值不仅在于命理预测的技术体系,更在于它保存了古代中国人认识自我与世界的独特范式。未来研究可在三方面深化:一是结合考古发现验证痣相理论的历史演变,如对比汉代画像石人物痣相与文献记载;二是运用数字人文技术构建痣相数据库,量化分析体征与命运关联的统计学意义;三是开展跨文化比较,探究中华痣相学与印度、波斯相术体系的异同。在科学精神指引下,这颗承载千年智慧的面部印记,或将焕发新的文化生机。