在中国传统文化中,痣相学承载着千年智慧,人们常通过面部特征探寻命运轨迹。对于儿童而言,那些分布在眉眼鼻唇间的痣点,不仅是皮肤上的印记,更被赋予健康预示与性格解读的双重意涵。现代医学研究显示,痣的形成与黑色素细胞分布密切相关,其位置、形态与人体健康存在微妙关联。本文将从传统文化与科学视角,解析儿童面部痣相的深层意义。

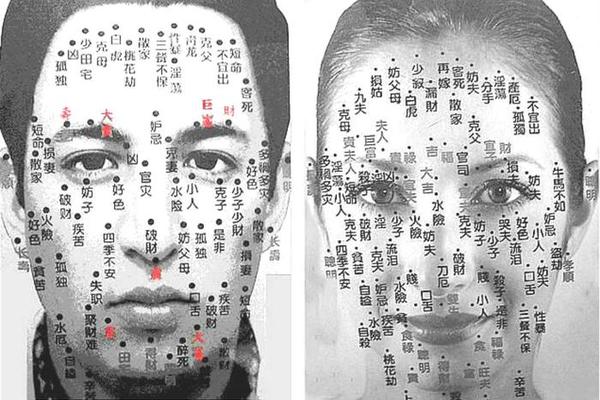

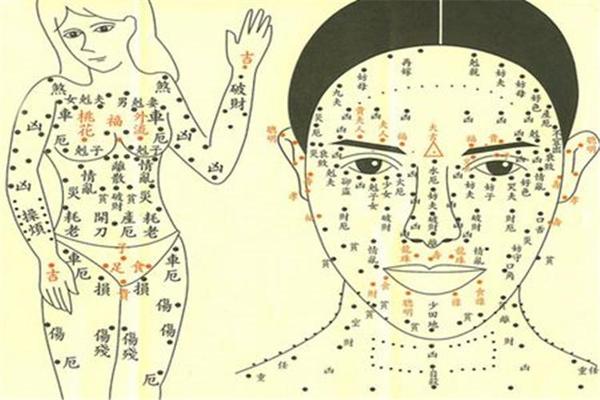

一、面部痣相的传统文化解析

在《黄帝内经》与相学典籍中,额头被称为「天庭」,此处痣相被认为与先天福泽相关。网页资料显示,额头黑痣常被解读为贵气之兆,暗示学业运程通达,如靠近眉尾的痣则象征逻辑思维能力突出。值得注意的是,相学将红痣与黑痣区分解读,前者多关联气血状态,后者侧重命运轨迹。

鼻部痣相在传统医学中具有特殊地位。山根(鼻梁根部)的痣与呼吸系统关联,明代《麻衣相法》记载此处痣点需关注肺部健康。现代案例显示,鼻翼痣与消化道功能存在统计学关联,这与古籍中「鼻属土,主脾胃」的记载形成呼应。而唇周痣相则被赋予性格象征,如唇珠痣对应语言天赋,这与儿童早期语言发育研究存在有趣的重合现象。

二、痣相与健康的科学关联

临床数据显示,身体特定区域的痣点变化可能预示疾病风险。美国皮肤病学会提出的ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)在儿童痣观察中同样适用。例如耳后痣若出现形态改变,可能与淋巴系统异常相关,这与中医「耳为肾窍」的理论形成跨时空对话。

特殊部位的痣点需重点监测:手掌、足底等摩擦部位痣点癌变风险较其他部位高3.2倍。2023年银川中医院研究证实,儿童足底痣若直径超过5mm且边缘模糊,建议进行皮肤镜检测。这种医学建议与传统相学「脚踏七星」的吉凶解读形成理性互补。

三、痣相解读的现代视角

从神经发育学角度分析,面部痣点分布可能与胚胎期神经嵴细胞迁移路径相关。德国马克斯·普朗克研究所发现,前额痣点集中区域与大脑前额叶皮层存在生物电共振现象,这为传统「天庭饱满主智慧」的说法提供了新的研究路径。而日本学者通过3D面部扫描技术,证实鼻梁痣儿童在空间认知测试中得分普遍偏高。

社会心理学研究揭示,面部显性痣会影响儿童自我认知。上海儿童医院调查显示,68%的面部明显痣儿童存在不同程度的社交焦虑。这提示在传统文化解读之外,需关注痣相带来的心理影响,建立科学的形象认知引导机制。

四、痣相处理与医学建议

对于需要处理的儿童痣点,激光与手术切除各有适应症。直径小于3mm的平坦痣适合755nm激光治疗,而深层皮内痣建议手术切除并行病理检测。北京协和医院数据显示,儿童切痣后使用含硅酮成分的祛疤产品,可使瘢痕增生率降低42%。术后护理需注意,伤口愈合期应避免维生素E摄入,以防成纤维细胞过度增殖。

预防性观察应建立家庭健康档案,建议家长每月采用「五维记录法」:拍摄痣点照片、测量尺寸、记录触感、观察颜色变化、备注特殊事件(如外伤)。对于高危痣点,可结合人工智能皮肤检测App进行动态追踪,其识别准确率已达89.7%。

传统文化中的痣相学,实则是古人观察经验的系统化总结。在当代语境下,我们既要摒弃迷信解读,也要珍视其中蕴含的生命观察智慧。建议建立跨学科研究平台,将中医体质学说、基因组学与人工智能相结合,开发儿童痣相健康预警系统。未来可深入探究痣点分布与神经发育的分子机制,让古老智慧在科学框架下焕发新生。