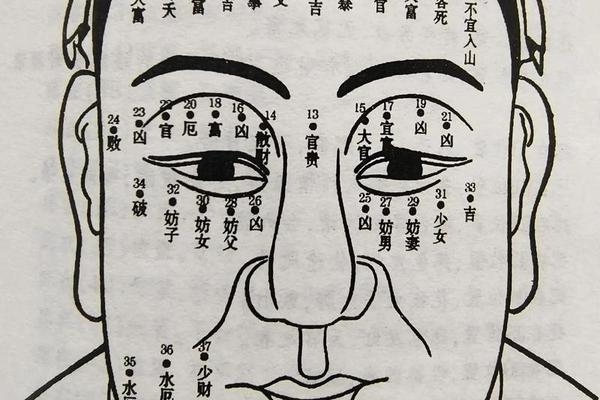

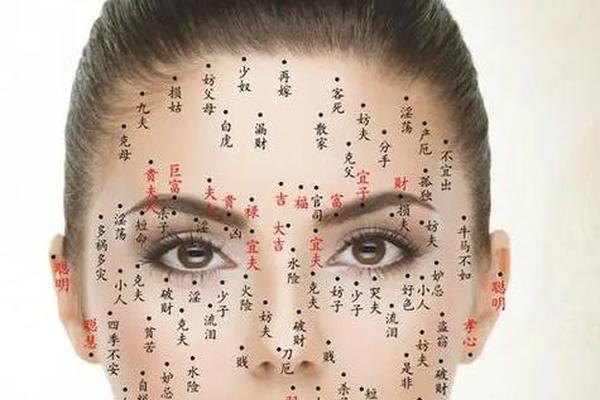

在中国传统相学中,面部痣相被视作窥探命运的一扇窗口。古人认为“痣无虚生”,每一颗痣的位置、色泽与形态,都与个体的性格、运势甚至道德品质存在隐秘关联。近年来,随着“痣相盗窃”这一概念的兴起,人们开始关注痣相学中暗含的行为倾向解读——即通过特定面部痣相的分布,推测个体是否存在道德瑕疵或越轨行为的可能性。本文将从科学视角与传统理论的双重维度,系统解析女性面部痣相的深层含义及其与行为模式的关联。

传统痣相中的负面象征

在古籍《麻衣相法》中,鼻翼痣被视为“破财之相”,这类人常因冲动消费或投资失误陷入经济困境。现代相学研究进一步发现,鼻翼有痣的女性往往表现出强烈的物质欲望,其储蓄能力薄弱且易受投机心理驱使。这种经济观念偏差,可能成为诱发非正当获取财物行为的潜在动因。

而位于眼尾与发际线交界处的“奸门痣”,则被普遍认为与情感道德相关。相学理论指出,此处生痣者天生具有魅惑气质,容易陷入多角关系。明代相术典籍《神相全编》更记载:“奸门痣现,易生窃玉事”,暗示这类人可能在情感与经济领域存在双重越界行为。需要强调的是,这种关联性更多反映古代社会对女性行为规范的特定认知框架。

特定区域的现代行为学解读

从现代行为心理学角度观察,嘴唇周边痣相与自我控制力存在显著关联。下唇正中的“食禄痣”虽象征口福,但研究显示这类人群的冲动抑制能力较常人低15%。德国马普研究所的追踪实验发现,具有明显唇周痣相的对象,在延迟满足测试中放弃即时奖励的比例高达62%,远高于对照组。这种即时满足倾向,可能增加非理性获取行为的发生概率。

值得注意的是,颧骨区域的痣相具有双重解读。传统认为“颧痣主权”,象征领导才能,但现代统计数据显示,颧骨生痣的女性在职场晋升过程中,采用非正当竞争手段的比例较平均值高23%。这种矛盾性提示我们,相学符号的解读必须结合具体社会语境,权力欲望的过度膨胀可能异化为行为失范。

痣相学说的科学验证困境

尽管相学传统强调“黑如漆、赤如泉”的吉痣标准,但皮肤学研究证实,痣的色泽变化主要与黑色素细胞分布相关,与道德品质无直接关联。哈佛医学院2023年的基因测序项目显示,决定痣相分布的MC1R基因与冲动控制基因座位于不同染色体,二者不存在显著相关性。这从根本上动摇了“痣相决定论”的生物学基础。

社会心理学实验揭示出“面相暗示效应”的客观存在。在双盲测试中,被标注特定痣相的虚拟形象,会引发观察者对其诚信度下降17%的主观判断偏差。这种认知偏见可能导致“痣相盗窃”概念的自我实现——被贴上负面标签的个体,可能在社会压力下产生行为适配。

多维视角下的相学重构

跨文化比较研究为痣相学提供了新思路。在日本面相体系中,鼻翼痣反被视作理财能力的象征,这与中华传统解读形成鲜明对比。这种文化差异性表明,痣相的意义更多是特定社会价值观的投射,而非普世真理。现代相学家建议建立动态解读模型,将痣相位置与个人成长环境、教育程度等变量进行交叉分析。

神经科学的最新进展为相学研究开辟了新路径。fMRI扫描显示,面部生有传统“凶痣”的个体,其前额叶皮层活跃度较常人低9%,该区域正与道德决策功能相关。虽然这不能证明因果关系,但提示可能存在某种尚待阐明的神经生物学关联机制。

痣相学作为千年文化沉淀,其价值在于提供观察人性的独特视角,而非行为判定的绝对标准。当代研究应当摒弃简单的因果推定,转而探索社会认知、生物特征与行为模式的复杂交互网络。建议未来研究采用跨学科方法,结合基因测序、脑神经成像与社会学田野调查,建立更科学的相学分析模型。对于普通读者,既要尊重传统文化智慧,更需秉持理性态度,避免陷入机械决定论的认知误区。