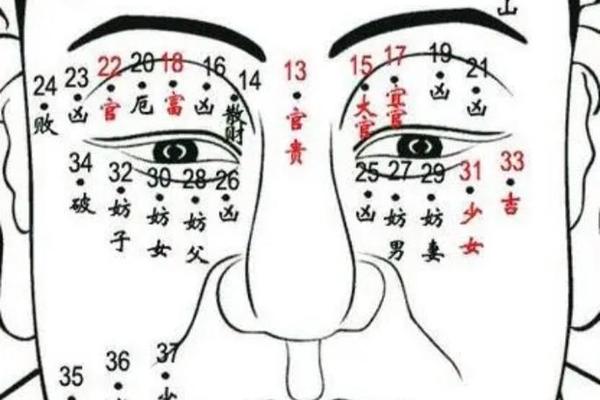

在中华传统文化中,面相学通过人体特征解读命运与性格,而痣相作为其分支,尤其关注痣的位置、形态与人生轨迹的关联。眼角与眼下区域的痣,因其靠近“夫妻宫”“子女宫”等关键面相部位,常被认为与情感、健康及家庭运势密切相关。本文结合传统痣相理论与现代研究,系统解析眼角与眼下痣的多元象征,并探讨其科学性与文化意义。

一、眼角痣的位置与情感纠葛

眼角痣的吉凶判断需细分具体位置。传统面相学将眼尾至太阳穴区域称为“奸门”,此处生痣者(即眼尾痣),常被认为“命犯桃花”,易陷入多角恋情或婚姻危机。例如网页1指出,奸门痣者因性格魅力强,易吸引异性但难以维系稳定关系,初次婚姻多受阻。而网页11进一步补充,左眼尾痣可能预示丈夫健康问题,右眼尾痣则与再婚相关,女性尤其需警惕第三者介入。

眼角内侧痣(靠近眼头)的解读存在差异。部分文献认为左眼角痣象征智慧与学术天赋,但网页47提出需结合痣的形态:若痣型饱满且色泽黑亮,可增强事业运;若色泽晦暗,则可能加重情感波动。这种矛盾性反映了痣相学中“位置与形态并重”的核心理念——例如网页19强调,眼尾痣若呈现朱砂红色,反可能转化为演艺行业的贵人运。

二、眼下痣的健康隐喻与子女运

下眼睑区域在面相学中对应“子女宫”与“卧蚕”,此处痣相多与健康、子嗣相关。网页11明确指出,眼下三角区(即眼袋位置)生痣者易为子女操劳,且可能伴随肾气不足、记忆力衰退等问题。这与现代医学中“三阴三阳”经络理论形成呼应——网页47提到,右眼下痣或与肝功能异常相关,左眼下痣则可能反映心理压力。

从家庭运势看,眼下痣被赋予双重象征:一方面,痣型圆润者可能子孙兴旺(如网页1所述“子孙满堂”);痣色灰暗者则易陷入“为子女耗尽心力”的困境。这种矛盾在网页19的案例中尤为显著:一位女性因右眼下痣被解读为“克子”,实则其健康问题源于长期失眠,经医学调理后运势改善。这提示痣相解读需结合实际生活状态,避免单一因果论。

三、痣相形态的科学与文化辩证

传统痣相学对痣的形态有严格标准。理想痣相需满足“黑如漆、赤如泉,白如玉”的色泽要求,且形状饱满无缺损。例如网页46提到,眼角痣若呈三角形且颜色纯正,可能增强领导力;但若边缘模糊、颜色混杂,则预示人际关系紧张。现代医学研究则从另一角度解释:痣的黑色素细胞分布影响外观,而异常痣变可能与皮肤疾病相关,网页82更指出痣多者衰老速度较慢,与“痣多者寿”的传统观点形成有趣对照。

文化解读与科学认知的冲突在“点痣行为”中集中体现。网页11记载,80%咨询眼下痣的女性曾考虑激光祛除,但民俗认为此举可能破坏“命运标记”。对此,网页46建议采取折中方案:定期医学检查确保安全,同时通过妆容修饰满足审美需求,而非盲目依赖吉凶判断。

四、跨学科视角下的研究启示

近年研究开始融合遗传学与人类学解释痣相。例如,网页47提及眼角痣的分布与胚胎期黑色素细胞迁移路径相关,这为“家族相似痣相”现象提供科学依据。人类学家发现,东亚文化中“眼下泪痣”的文学意象(如《红楼梦》中林黛玉的“泣血痣”)强化了其“悲情宿命”的集体认知,这种文化建构反过来影响个体对痣的心理投射。

未来研究可深入两个方向:其一,通过大数据分析痣的位置、形态与特定健康指标的关联性(如网页82提出的“痣多者寿”假说);其二,探讨全球化背景下痣相解读的地域差异,例如西方占星学将眼下痣视为“艺术天赋标志”,与中国传统解读形成文化对话。

总结与建议

眼角与眼下痣的象征体系,既是传统文化对命运探索的具象化表达,也折射出人类对身体符号的认知演变。尽管其吉凶判断缺乏科学实证,但作为文化遗产,仍具有社会学与心理学研究价值。对于公众而言,理性态度至关重要:在关注痣相文化意涵的应优先遵循医学建议,例如定期检查痣的形态变化以防止恶变。未来研究需打破学科壁垒,通过实证量化传统痣相理论的合理性,从而在科学与文化之间架设更坚实的桥梁。