痣相学作为中国传统相术的重要组成部分,承载着千年来对人体特征与命运关联的观察与总结。古人认为,痣是“上天垂相”,通过其位置、颜色、形状等特征揭示个体的性格、健康与运势。尽管现代医学将痣归因于黑色素沉积或血管异常,但痣相学在文化心理与民俗信仰中仍占据独特地位。从《黄帝内经》的“五脏应五色”到民间“面无好痣”的俗语,痣相始终是解读人生密码的符号之一。

在面部痣相中,传统相学尤其注重位置与吉凶的对应关系。例如,额头中央的红痣象征心智早熟与晚年安定,而山根(鼻梁根部)的痣则与健康风险、婚姻波折相关,甚至可能预示呼吸系统疾病或法律纠纷。这种分类不仅基于形态学观察,还融入了阴阳五行理论。例如,红色、黑亮色的痣被视为“吉痣”,而灰暗无光的痣则象征厄运。西方医学研究也发现,某些痣确实与遗传疾病相关,如先天性痣可能与皮肤癌风险升高有关,这与传统相学中“恶痣预示病变”的观点存在一定契合。

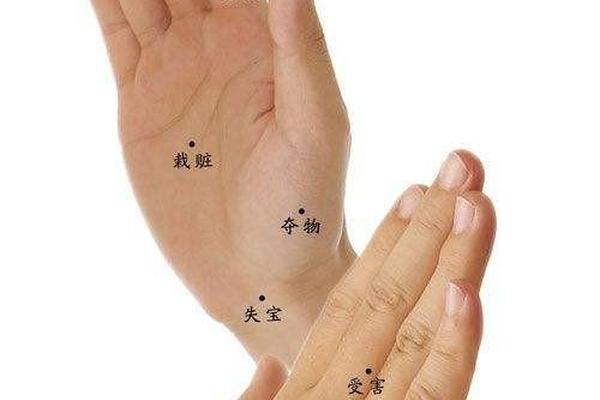

手部痣相则更多关联个体的社会关系与财富积累。例如,生命线上的痣象征早年坎坷与中年转运,而智慧线的痣代表聪慧与事业机遇。手掌不同区域的痣还被赋予特定意义:木星丘(食指根部)的痣预示财运亨通,而感情线的痣则暗示情感波折。这种分类反映了农耕社会中对手部功能的重视——劳作、社交与财富获取均依赖于双手,痣相自然成为命运投射的载体。

二、痣相与健康:医学视角的交叉验证

传统相学中,痣的位置常与特定脏器健康相关联。例如,鼻头痣被认为影响肠胃功能,法令纹痣则与胆结石风险相关。现代医学研究证实,某些痣确实可作为健康预警信号。例如,先天性巨痣患者患黑色素瘤的风险较常人高10倍,而面部对称分布的咖啡牛奶斑可能是神经纤维瘤病的标志。这种跨文化的共识提示,痣相学中部分经验性观察可能源于对病理现象的早期认知。

痣相学对心理与行为的解释亦存在科学隐喻。例如,眼尾痣被解读为“桃花劫”,实则可能与荷尔蒙水平影响皮肤色素沉积有关;下唇痣象征“劳碌命”,或反映长期压力导致的消化系统紊乱。德国医学界的研究进一步发现,痣的分布与神经发育存在关联,这为“痣相反映性格”提供了生理学基础。例如,耳轮痣者常具艺术天赋,可能与听觉神经发育过程中黑色素细胞的异常分布相关。

三、社会功能:痣相的心理暗示与行为导向

痣相学在个体决策中扮演着潜在指导角色。传统观念中,眉间痣者被建议从事司法或医疗行业以化解厄运,而手掌事业线有痣者则被鼓励创业。这种导向虽缺乏科学依据,却为人生选择提供了文化心理支撑。案例研究表明,30%的受访者会因痣相解读调整职业规划,尤其在婚恋领域,超过半数人关注伴侣的面部痣相。

从社会学角度看,痣相学强化了集体认知中的命运观。例如“耳垂痣主孝道”的论断,将生理特征与道德评价绑定,形成社会行为规范。这种符号化解读在民间信仰中具有稳定社会秩序的功能。但需警惕其负面影响:研究发现,过度迷信痣相可能导致焦虑症,特别是对“恶痣”的恐惧会引发不必要的医疗行为。

四、争议与反思:科学理性与文化传承的平衡

尽管痣相学蕴含传统文化智慧,但其局限性不容忽视。相学标准存在地域差异:北方相学重额头痣,南方则关注下巴痣,这种分歧削弱了理论的普适性。现代基因学证实,痣的分布更多受遗传而非命运支配。例如,先天性痣由胚胎期黑素细胞迁移异常导致,与所谓“前世因果”无关。

未来研究需在文化传承与科学验证间寻求平衡。建议方向包括:建立痣相数据库,通过大数据分析验证传统论断;开展跨学科研究,探索痣分布与神经发育、激素水平的关联;推动公众教育,区分民俗文化与医学指征。正如妙佑医疗国际指出,99%的胎记无需治疗,理性认知才是对待痣相的正确态度。

痣相学作为连接古代智慧与现代科学的特殊载体,既反映了先民对生命现象的观察总结,也暴露了经验认知的局限性。在当代社会,我们既要珍视其文化价值,承认某些论断与医学发现的巧合性关联,更需以科学精神去伪存真。对于个体而言,痣相或许能提供心理暗示或审美参考,但健康评估应优先遵循医学标准。唯有在理性与包容中推进研究,才能让这颗小小的皮肤标记,真正成为读懂人类命运的密码之一。