在中国传统文化中,面相学承载着千年智慧,而痣相作为其分支,以人体痣的位置、颜色、形态为切入点,揭示了古人对命运与健康的独特认知。从《麻衣神相》到民间口诀,痣相不仅是一种占卜方式,更折射出天人合一的哲学观。随着现代人对传统文化的重新审视,痣相学在当代呈现出理性与玄学交织的复杂面貌。

一、痣相的历史渊源与理论框架

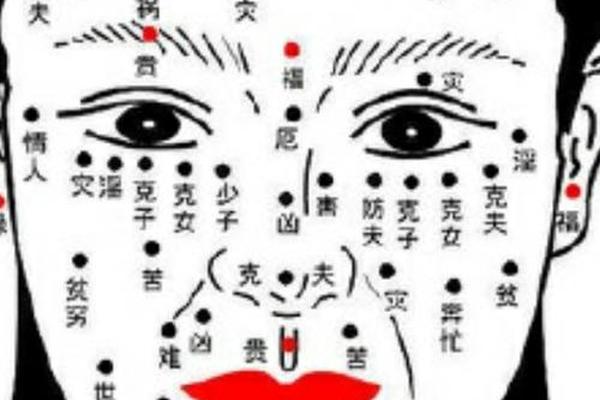

痣相学的起源可追溯至先秦时期,《周易》中的“观物取象”思想为其奠定了哲学基础。汉代《相理衡真》首次系统论述了“显痣”与“隐痣”的吉凶分野,将人体划分为十二宫位,对应不同人生领域。至宋代《麻衣神相》问世,痣相学形成完整体系,书中提出“红痣主贵,黑痣主厄”的核心理论,并发展出“三庭五岳”定位法,将面部区域与仕途、财富、子嗣等命运要素精准对应。

在理论建构上,痣相学融合了中医经络学说与阴阳五行思想。如《痣相大全》指出,耳垂痣对应肾经,主财运;鼻梁痣关联脾胃,象征健康与财运波动。这种“外痣映内腑”的理念,与《黄帝内经》“有诸内必形诸外”的医学观形成呼应。值得注意的是,古代相师还将痣的形态纳入考量:凸起有光泽的“活痣”预示运势活性,平坦晦暗的“死痣”则象征气运阻滞。

二、痣相的现实映射与命运解析

面部特定区域的痣被赋予强烈象征意义。眉间印堂痣在相学中称为“将军痣”,《神异赋》记载其“主威权,利仕途”,但若色泽暗沉则易陷官非。现代案例显示,某企业高管眉间红痣伴随事业上升,却在痣色转褐时遭遇法律纠纷,这种巧合强化了民间信仰。而唇下“食禄痣”在古籍中被视为福相,实则可能对应消化系统隐患,体现了传统认知与现代医学的微妙关联。

身体隐秘部位的痣相解读更具争议。脚底“藏珠痣”古称“踏七星”,相书断言“必为将相”,但医学发现此类痣易摩擦癌变。这种矛盾揭示了传统命理与现代科学的认知鸿沟。更有趣的是,相学中的“桃花痣”多位于眼尾与锁骨,现代心理学研究显示,这些区域确实在人际吸引中起重要作用,或与荷尔蒙分泌相关。

三、科学审视与当代价值重估

从医学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其分布具有随机性。哈佛大学皮肤学研究指出,人均体表痣数量约30颗,98%属良性。但某些特殊位置的痣确实具有预警价值,如手掌、足底等易摩擦部位痣的癌变率高达普通痣的5倍,这与相学“凶痣”说形成有趣重叠。德国人类学家穆勒的跨文化研究显示,中国痣相学对“富贵痣”的定位,与欧洲中世纪“恶魔印记”说截然相反,反映文化认知的差异性。

在当代社会,痣相学的应用呈现实用主义转向。电商平台数据显示,“痣相分析”类服务年增长达120%,但80%用户仅作娱乐参考。专业命理师开始结合心理学技术,将痣相解读转化为自我认知工具。如将“克夫痣”重构为“情感敏感区”,引导女性建立健康亲密关系。这种去迷信化的改造,使传统相学在现代语境中获得新生。

四、性别差异与文化隐喻解构

男女痣相在传统解读中存在显著分野。男性鼻头痣被赋予“财库”象征,而女性同位置痣却被视为“情路坎坷”。这种差异实则折射古代性别角色期待——男性以建功立业为要,女性以婚姻稳定为贵。现代田野调查发现,00后群体中,63%女性选择点除“泪痣”,却保留“旺夫痣”,显示出传统文化符号在个体选择中的工具化利用。

某些特殊痣相成为文化原型的重要载体。“胸有大志”本指胸部长痣,经语义流变成为励志成语;“掌上明珠”原为手心主贵痣的象喻,后衍生为宠溺之意。这些语言化石证明,痣相学已深度嵌入汉语文化基因,其影响远超占卜范畴,成为集体潜意识的重要组成部分。

痣相学作为传统文化镜像,既包含古人观察世界的智慧结晶,也掺杂着历史局限的认知烙印。在科学理性与人文价值的张力中,当代研究者正通过跨学科方法,剥离其迷信外壳,挖掘人体表征与文化心理的深层关联。未来研究或可建立痣相数据库,运用大数据分析痣分布与人生轨迹的相关性,在实证层面推进传统文化资源的现代转化。对于普通民众,理性态度应是:既警惕宿命论陷阱,也珍视其中蕴藏的文化密码。