人体皮肤上的色素痣是黑色素细胞聚集形成的常见良性病变,但某些情况下,原本稳定的红痣突然出现颜色加深、边缘模糊或形态改变(如红中带黑或完全变黑),可能暗示着潜在的生理或病理变化。这种颜色变化既可能与紫外线刺激、摩擦损伤等外部因素相关,也可能与细胞增殖异常、炎症反应甚至癌变风险有关。理解这一现象背后的机制,对早期识别恶性黑色素瘤、降低健康风险具有重要意义。

一、色素痣的生理特性与病理演变

色素痣的形成源于表皮或真皮层黑色素细胞的局部聚集。根据痣细胞的分布深度,医学上将其分为交界痣、复合痣和皮内痣。其中,交界痣因位于表皮与真皮交界处,受外界刺激后更易发生形态或颜色改变。红痣在临床上多表现为血管痣或混合型色素痣,当黑色素细胞活跃度增加时,红色基底中可能逐渐掺杂深褐色或黑色斑块,形成红中带黑的特殊外观。

值得注意的是,红痣变黑并非必然指向恶性病变。例如,青春期或妊娠期激素水平波动可能导致痣体颜色加深,这种生理性变化通常对称且进展缓慢。若颜色变化伴随表面粗糙、边缘不规则或快速增大,则需警惕病理性演变。研究表明,约30%的黑色素瘤源于原有痣的恶变,而其中红痣变黑病例因视觉反差更易被患者察觉。

二、红痣变黑的潜在诱因与风险因素

紫外线暴露与光老化损伤

长期紫外线照射是诱发色素痣变黑的重要因素。紫外线中的UVA和UVB波段可穿透表皮,刺激黑色素细胞过度分泌黑色素作为自我保护机制。研究发现,足底、颈后等长期暴露部位的红痣变黑概率比遮盖部位高3倍。尤其对于已存在发育不良痣的个体,紫外线可能加速细胞DNA损伤,导致局部色素异常沉积。

机械摩擦与慢性炎症

频繁摩擦或外力刺激(如衣物摩擦、不当点痣操作)可引发痣体局部微环境改变。临床案例显示,一名长期佩戴项链导致颈部红痣反复摩擦的患者,三年内痣体颜色逐渐加深并出现表面角化。持续的物理刺激不仅破坏表皮屏障,还可能激活炎症因子(如IL-6、TNF-α),促使痣细胞异常增生。

感染与内分泌紊乱

细菌感染或真菌定植可能改变痣体微生态。例如,表皮葡萄球菌感染可释放蛋白酶分解细胞间质,导致色素扩散和颜色加深。甲状腺功能亢进、多囊卵巢综合征等内分泌疾病患者因激素水平失衡,可能出现全身多发性色素痣颜色改变。

三、临床鉴别与医学处理原则

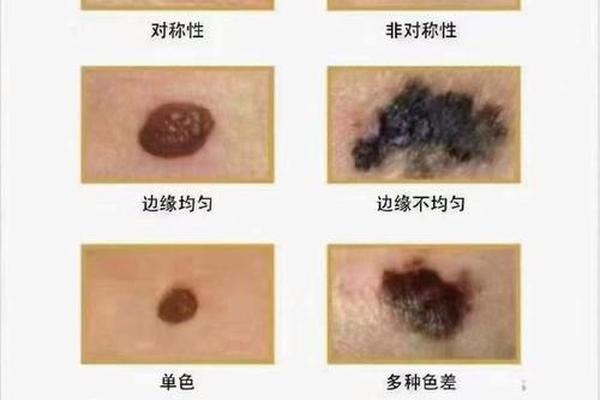

ABCDE法则的实践应用

皮肤科医生普遍采用ABCDE法则评估痣的恶变风险:

病理诊断与干预策略

对于疑似恶变的红痣,完整切除并行组织病理学检查是金标准。一项针对120例红痣变黑病例的研究显示,23%经病理确诊为原位黑色素瘤,其中及时手术切除者的5年生存率达97%。需特别注意的是,激光或冷冻等非手术方式可能因治疗不彻底增加复发风险,尤其对交界痣可能造成刺激。

四、日常防护与健康管理建议

防晒管理与行为干预

每日使用SPF30以上广谱防晒霜,并结合物理遮挡(如宽檐帽、防晒衣)可降低紫外线损伤。对于易摩擦部位(如腰带区、足底),建议选择柔软衣物并定期检查痣体状态。有研究证实,系统性防晒可将黑色素瘤发病率降低50%。

监测体系与就医指征

建立个人痣体档案至关重要。每月通过手机拍摄记录痣的形态,使用标尺对比大小变化。若发现以下情况需立即就医:

1. 三个月内直径增长超过2毫米;

2. 颜色由均匀红色变为红黑混杂;

3. 表面出现鳞屑、溃疡或卫星灶。

对具有黑色素瘤家族史或先天性巨痣者,建议每3-6个月进行专业皮肤镜检测。

总结与展望

红痣变黑作为皮肤病变的可见信号,既是生理适应的表现,也可能是恶性转化的前兆。通过理解其形成机制、掌握风险评估方法、建立科学防护体系,公众可显著提升早期病变识别能力。未来研究需进一步探索表观遗传调控在色素痣恶变中的作用,并开发非侵入性生物标记物检测技术,为精准医疗提供新路径。对于个体而言,保持对身体的敏锐观察与专业医疗咨询的结合,才是守护皮肤健康的核心策略。