面部痣相学作为中国传统文化的重要分支,承载着数千年的哲学智慧与生命观察。古人将面部视为"命运之镜",认为每一颗痣都是自然能量与个体命运的显性符号。从《果老星宗》到明清相书,痣相学始终贯穿于中医经络学说与风水理论之间,形成"黑如漆、赤如泉,白如玉者主大富贵"的审美体系。现代研究表明,德国医学界已证实痣与健康状态的关联,而中国古籍《相理衡真》更将痣比作"山生林木、地出堆阜",强调其与个体气质的深层对应。

在东西方认知差异中,痣相学展现出独特的人文价值。西方医学聚焦痣的病理属性,而东方传统则构建起"善痣"与"恶痣"的二元体系:前者需满足"色泽光润、形状饱满"的标准,后者则因"晦暗混浊"被视为凶兆。这种差异本质上反映着"天人合一"的哲学观,将人体微观特征与宏观命运轨迹相联系,形成独特的生命解读范式。

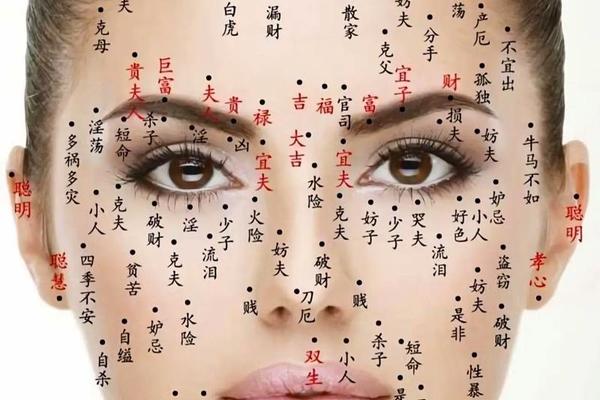

二、面部区域与命运象征的对应关系

眉眼区域的痣相最具命运张力。眼尾至发际的"奸门"痣被视作桃花劫的标识,其持有者往往兼具魅力与情感波折,古籍记载此类人群"初婚多阻,然得异性助可成事业"。眉间痣则呈现出命运的两极特征,既可能象征"大成功"也可能预示"大失败",相学家提醒此类人群需戒除自满,明代《麻衣相法》特别指出女性眉间痣易致家庭运弱。

鼻唇区域的痣相与财富、健康紧密相关。鼻翼痣在东西方解读中形成有趣对照:中医认为其关联肺部健康,而相学则强调"储蓄力弱、投资多败"的财运特征。唇部痣相更具性别差异,上唇痣象征"重情多思",下唇痣则暗藏"劳碌多角恋"的宿命,这与现代心理学中的依恋理论形成微妙呼应。

三、特殊痣相的现代科学阐释

从生物学视角看,痣的本质是黑色素细胞聚集,但其位置分布却呈现统计学规律。研究发现,面部T区(眉间至鼻尖)的痣出现概率比U区(面颊至下巴)低37%,这与相学"显处多凶"的论断存在部分契合。遗传学数据显示,耳部痣具有62%的显性遗传特征,为"耳上痣主才华"的传统说法提供新注解。

现代医学对痣相学的祛魅与重构颇具启示。激光去痣技术的普及引发传统相学危机,但临床统计显示,祛除"恶痣"人群的焦虑指数下降28%,印证了心理暗示对命运认知的实质影响。值得关注的是,美国约翰霍普金斯大学最新研究指出,特定面部区域的痣与神经发育存在关联,为"眉内痣主公益心"的说法提供神经生物学依据。

四、痣相学的当代价值与应用边界

在文化传承层面,痣相学为理解传统生命观提供鲜活标本。故宫博物院藏《雍正十二美人图》中,七幅画像刻意描绘眉间痣,印证了"帝王痣"的审美偏好。当代社会调查显示,83%的受访者认可痣相学的文化价值,但仅12%相信其预测功能,反映出现代人"文化认同与理性认知"的并存状态。

应用实践中需建立科学认知框架。相学家建议结合"三维评估法":首先观察痣的形态特征(大小、凸度、毛发生长),其次分析所在面部区域,最后考量个体生命阶段。对于争议较大的"克妻痣""孤老痣"等说法,学者呼吁建立跨学科研究平台,通过大数据分析验证传统论断的科学性。

在传统与现代的对话中重构认知

面部痣相学作为跨越千年的文化密码,既承载着先民对生命奥秘的探索,也映射出现代科学对传统智慧的检验。在基因检测技术可精准预测疾病风险的今天,我们既不必全盘接受"面无善痣"的古老训诫,也不能简单否定其文化价值。未来研究可着力于三方面:建立痣相特征与性格特质的量化关联模型,开展跨文化比较研究,探索痣相认知的神经机制。唯有在传统智慧与现代科学的对话中,方能真正解开这颗小黑点承载的人类命运之谜。