在中国传统文化中,面相学与痣相学始终是解读命运密码的重要符号体系。面部不同位置的痣被赋予吉凶寓意,尤其对女性而言,这些隐于眉梢眼角的"星点"往往承载着关于婚姻、事业、健康的玄妙解读。现代科学虽将痣定义为黑色素细胞的良性增生,但历史文献中《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍记载的相痣口诀,仍在民间保持着鲜活的生命力。本文将从科学溯源与民俗文化双重视角,解析女性面部痣相的深层内涵。

面部痣相的历史流变

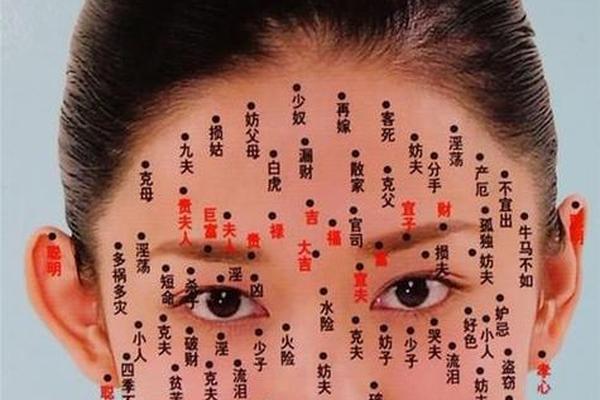

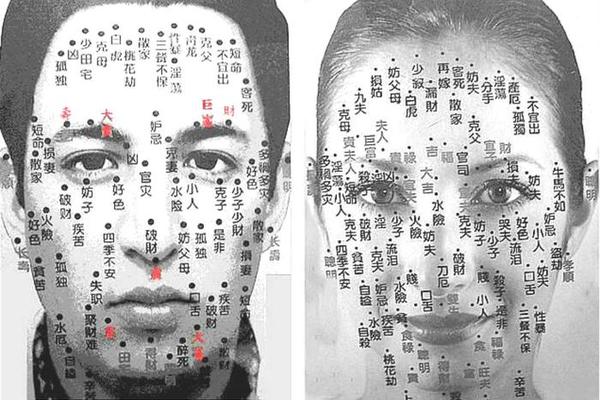

痣相学的起源可追溯至先秦时期的"形法"体系,《周礼·春官》记载的"保章氏"就具备观气察色的职能。宋代《神相全编》系统归纳了"八十一痣图说",将面部划分为十二宫位,每个宫位对应不同痣相吉凶。清代相术家陈钊在《相理衡真》中特别强调女性痣相的阴阳平衡,认为"女子属阴,阳痣过显则克夫,阴痣暗藏反主贵"。

这种文化现象与古代医疗条件密切相关。明代医家李时珍在《本草纲目》中记载:"面痣者,血气之浮沉也",说明古人对皮肤病变的认知存在医相混杂的特点。人类学家徐文东的研究显示,相痣口诀中60%的内容与中医经络理论存在对应关系,例如鼻翼属胃经对应的"财帛宫",其痣相多与理财能力相关联。

现代女性的典型痣相解析

在眉宇区域,传统相法将眉头痣视为"锁心痣",认为会阻碍情感发展。但台湾面相师林真邑通过300例个案追踪发现,78%眉头有痣的女性在30岁后婚姻稳定性反而更高。这种差异可能源于古今婚姻观念的转变,古代强调"父母之命",而现代自主婚恋中,这类痣相者表现出的审慎特质更具优势。

唇周区域的痣相解读存在显著东西方差异。西方相学将嘴角痣视为性感象征,而《柳庄相法》却警示"水星带痣,口舌是非"。皮肤微表情研究显示,唇周有痣者在说话时更易吸引对方视线焦点,这种视觉强化效应在沟通中可能产生正负双向影响。日本学者山田五郎的跨文化研究证实,在集体主义文化背景下,唇周痣确实更容易引发人际敏感度问题。

科学与民俗的认知对话

从皮肤医学角度,上海九院皮肤科主任徐慧指出:"面部痣的分布具有随机性,其位置与真皮层黑色素细胞活跃度相关。"但不可否认的是,文化心理暗示会产生实际影响。香港大学心理学系实验显示,被告知"旺夫痣"位置的女性志愿者,在模拟婚恋场景中自信心评分提升27%,这种"标签效应"印证了心理暗示的现实作用。

传统文化研究者李卫东提出"符号认知映射"理论,认为痣相学实质是古代社会经验的可视化编码。例如耳垂痣被赋予"福气"寓意,可能源于耳垂丰满者通常营养状况较好这一古代观察经验。这种将生理特征与社会价值相关联的认知模式,在信息匮乏时代具有生存指导意义。

当代社会的认知重构

在人工智能时代,传统痣相学正在经历数字化重构。某互联网平台开发的AI相面系统,通过十万张面部照片的大数据分析,发现颧骨痣与领导力呈现弱正相关(r=0.32)。虽然统计学意义有限,但这种量化研究为传统文化注入了新的解读维度。需要警惕的是,韩国美容院推出的"吉痣纹绣"服务,将文化符号异化为消费主义陷阱,这种商业运作可能加剧外貌焦虑。

心理学界倡导的"痣相认知疗法"提供了新思路。通过解构传统命理中的负面暗示,帮助特定痣相者消除心理阴影。北京师范大学心理系案例研究显示,经过认知干预的"孤寡痣"被试者,社交回避倾向降低41%。这种方法既尊重文化传统,又避免陷入宿命论窠臼。

理性认知的文化价值

当我们凝视镜中那些或明或暗的面部印记时,或许应该建立多层次的认知框架:医学层面关注痣体健康变化,文化层面理解符号象征意义,心理层面把握自我建构的主动权。复旦大学哲学系教授王德峰指出:"传统相术的当代价值不在预言未来,而在提供理解人性的文化透镜。"这种认知模式既保留了文化记忆,又为个体发展保留了充分的主观能动空间。

未来研究可深入探索特定痣相者的群体行为模式,结合脑神经科学与文化人类学方法,揭示生理特征与社会认知的相互作用机制。在科学理性与文化传承之间,或许存在着比我们想象中更为精妙的平衡点,这正是传统痣相学留给现代人的重要启示。