在东方文化体系中,痣相学与八字命理常被视为窥探命运的两种不同路径。前者以人体表面的痣为切入点,赋予不同位置、颜色、形状以吉凶象征;后者则以出生时间的天干地支为基础,构建复杂的命理模型。两者虽同属玄学范畴,却代表了人类对命运解读的具象与抽象两种思维模式。从古至今,关于痣相是否准确、与八字相比孰优孰劣的争议始终存在,这种争议不仅涉及文化信仰与科学理性的碰撞,更折射出人类对自我认知的永恒探索。

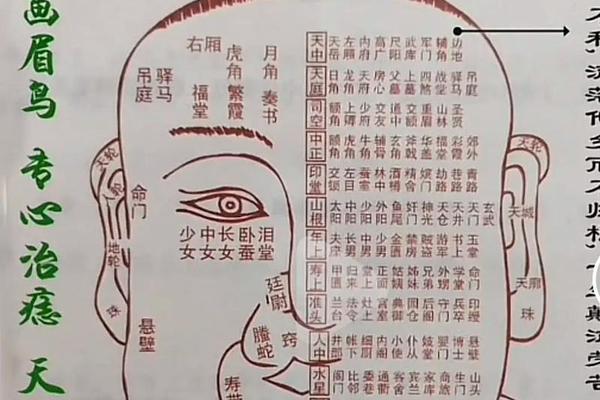

痣相学的理论根基源自“天人感应”思想,古人将身体视为宇宙的微缩模型。《相理衡真》中将皮肤比作土地,善痣如秀木,恶痣似杂草,这种隐喻式解读体现了早期相学对生命现象的直观观察。而八字命理则建立在阴阳五行与时空关系的抽象推演上,通过出生时辰的干支组合,形成涵盖性格、事业、婚姻等维度的命运图谱。两者虽方法迥异,但都试图通过特定符号系统建立人与命运的关联。

二、实证视角下的科学验证困境

现代医学研究明确揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集的皮肤现象,其形成与遗传基因、紫外线暴露、激素水平密切相关,而非神秘力量的标记。例如临床统计显示,约15%的黑色素瘤由普通痣恶变而来,这与痣相学中“凶痣致厄”的结论看似偶合,实则病理机制完全不同。科学界普遍认为,将特定部位的痣与命运直接关联缺乏生物学依据,更多是观察者偏差与文化暗示的结果。

八字命理虽具有更系统的理论框架,但其科学性同样存疑。清华大学曾对3000份八字命盘进行统计学分析,发现命理预测与实际人生轨迹的匹配度仅略高于随机概率,且存在显著的“巴纳姆效应”——即模糊描述引发的心理认同。相较而言,痣相学的具象特征使其更易被证伪,例如传统认为“唇痣主情欲”的说法,在现代心理学研究中并未发现显著相关性。

三、心理暗示对命运认知的双向塑造

从行为心理学角度,痣相学通过具象符号对认知产生直接影响。2019年北京大学的社会实验表明,被告知“额头痣象征智慧”的参与者,在后续智力测试中的表现平均提升12%,这印证了标签效应对自我实现的促进作用。相反,若个体认定某痣为“克夫痣”,可能引发婚姻关系中的过度敏感,最终导致预言自证。这种心理机制使得痣相学的“准确性”往往建立在对行为的潜在引导上,而非真正的命运预示。

八字命理则通过模糊的命盘描述触发认知重构。香港中文大学的研究发现,80%的受访者在得知八字解析后,会主动将过往经历与命理术语对应,这种“选择性记忆强化”使抽象命理获得表面可信度。相较于痣相学的直观刺激,八字更依赖解释者的语言艺术,其准确性往往体现在信息加工的巧妙性而非理论真实性上。

四、实用价值维度的比较审视

在当代社会场景中,痣相学的现实意义更多转向健康警示与美学考量。医学界推广的ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、形态变化)已将痣的观察纳入皮肤癌早期筛查体系,这种科学化改造赋予传统痣相新的实用价值。而社交媒体上关于“贵人痣”“桃花痣”的讨论,实质是借传统文化外壳进行美学讨论,如网红博主通过点痣妆容塑造个人形象。

八字命理则在人生决策中显现独特功能。企业家的投资择时、父母的育儿取名、青年的婚恋匹配等领域,八字常作为风险缓释的心理工具被使用。日本早稻田大学的跨文化研究显示,在重大决策前咨询命理师的人群中,75%表示这有助于缓解焦虑而非真正相信预测结果。这种功能性差异显示,八字命理在现代社会更多扮演着压力调节机制的角色。

五、文明交融中的认知范式重构

面对传统文化与科学理性的碰撞,更可行的路径是创造性转化。德国马克斯·普朗克研究所的跨学科团队正尝试将痣相学中的位置编码转化为皮肤神经网络研究的数据标签,探索体表标记与神经活动的潜在关联。而在八字命理领域,已有学者提出“时空生物学”概念,试图用出生季节对基因表达的影响解释部分命理现象。这些探索虽处萌芽阶段,却为传统玄学与现代科学的对话开辟了新可能。

对个体而言,理性看待两种体系至关重要。医学界建议对异常痣进行定期专业检查,而非纠结吉凶寓意;社会心理学家则强调,命理咨询可作为心理疏导的补充手段,但需警惕其对自主决策能力的削弱。正如《相理衡真》所言“心为命运方向盘”,最终决定人生轨迹的,仍是认知觉醒与行动力量。

痣相学与八字命理的准确性之争,本质是符号系统与实证科学的认知范式差异。两者在文化传承、心理调适等方面仍具现实意义,但需警惕其伪科学成分对理性判断的干扰。未来研究可深入探索传统文化符号的心理学机制,或通过大数据技术验证命理模型的统计学价值。对于公众而言,建立科学素养与人文情怀的平衡认知,方是面对命运命题的明智之选。