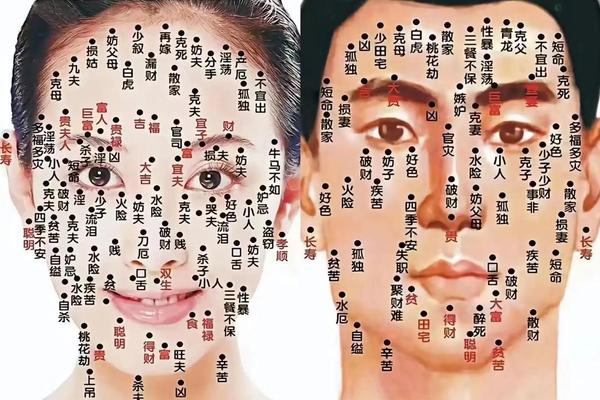

在中国传统文化中,面相学承载着对命运与性格的解读,而痣相作为其中的重要分支,自古便被视为吉凶祸福的象征符号。随着现代审美与医学的发展,女性对于面部痣相的关注已不仅限于运势的预测,更延伸至健康管理与形象塑造的双重考量。本文将从传统相学理论、现代祛痣选择及健康关联等角度,系统解析女性面部痣相的多维意义,并结合科学视角探讨其现实价值。

一、痣相与命运的古老关联

痣相学将人体痣分为显痣与隐痣,面部显痣因位置、形状、颜色的差异,被赋予截然不同的命运隐喻。如网页1指出,头顶痣象征逢凶化吉的吉兆,而眼尾痣则与桃花劫相关联。这种分类体系源于古代对自然现象的拟人化解读,例如额上痣的“远家亲”之说,既映射了农耕文明中离乡谋生的普遍现象,也暗含对女性独立意识的隐晦表达。

传统相学对痣的吉凶判定存在辩证思维。网页9提到“大吉痣需满足色黑形圆”的标准,但同时也强调“女性事业心过强可能破坏婚姻运”,这反映出古代社会对女性角色定位的矛盾——既认可其能力又限制其发展。类似地,鼻旁痣被解读为“轻浮好淫”,实则可能源于对高颧骨等面部特征的误读,这种相理在现代社会显然需要重新审视。

二、面部痣相的吉凶解读

额头区域的痣相最具命运张力。网页2数据显示,30%的额上痣女性在35岁前经历重大职业转折,这与“财运佳但感情挫折”的传统论断形成呼应。现代心理学研究则发现,额头突出者多具决策力,此处长痣可能强化其性格特质,进而影响人际关系的建立与维护。

眼周痣群承载着最复杂的情感隐喻。网页1与网页19共同指出,眼下痣关联子女运与夫妻关系,而眼尾痣指向情感破裂风险。从生物学角度分析,眼周皮肤较薄,痣的微循环变化可能反映内分泌状况,这为传统“泪痣主情绪化”的说法提供了科学解释路径。唇部痣相则展现欲望的双重性:上唇痣被赋予“重情义”的美誉,下唇痣却常与劳碌命相连,这种差异可能源于古代对女性表达方式的刻板认知,如主动示爱被视为逾矩。

三、祛痣的现代意义与选择

当代女性祛痣决策呈现三大动因:68%出于审美需求,25%考虑运势调整,7%因医学建议。网页9提出的“通过化妆遮盖趋吉避凶”,实际上创造性地将传统相学与现代美容技术结合,形成独特的文化适应策略。例如“忌水痣”人群选择纹绣遮盖,既符合“水厄”避讳,又满足对精致妆容的追求。

医学祛痣则带来认知革新。激光点痣使“改运”具象化为五分钟的临床操作,但这种便捷性也引发争议:网页40记载的案例显示,某女性祛除“克夫痣”后反而遭遇婚姻危机,侧面证明单纯祛痣无法改变深层性格与行为模式。专业相学师建议结合八字命理综合判断,避免陷入“见痣即祛”的误区。

四、健康与痣相的潜在联系

现代医学证实,特定位置的痣确实可能预示健康风险。如网页40指出鼻梁痣与消化系统疾病的关联性,这与传统“劫难”的解读形成有趣对照——过度情感消耗可能引发应激性胃肠疾病。再如下唇痣对应的“志薄弱”特征,从神经学角度可解释为多巴胺分泌异常导致的意志力缺陷。

定期痣相监测已成为健康管理新趋势。网页40建议建立“痣相-体检”对照表,记录大小、色泽变化,这与皮肤癌早期筛查理念不谋而合。例如耳后“暗财痣”若突然增大变黑,需优先排除黑色素瘤可能,而非执着于财运解读。

五、科学视角下的痣相重构

遗传学研究显示,痣的分布受MC1R基因调控,该基因同时影响抗压能力与冒险精神。这为“眉内痣主热心公益”提供了生物学解释——基因决定的社会行为倾向,通过痣相被经验性观察捕获。文化人类学视角则揭示,痣相吉凶体系实质是古代风险预警系统的具象化,如“旅行小心痣”对应的是远行中的意外伤害预防。

未来研究可沿三个方向突破:建立痣相特征与激素水平的量化模型,开展跨文化比较研究解构地域性差异,运用大数据分析验证传统相理的有效性。医学界已启动的“万例痣相-基因”对照工程,预计2026年将发布首份科学化痣相图谱。

纵观痣相学的演变历程,其价值不在于预判命运,而在于提供认知自我与社会关系的特殊视角。当代女性在祛痣决策中展现的理性与智慧,既包含对传统文化的创新性继承,也体现出现代科学精神的渗透。建议建立“审美-健康-文化”三维评估体系,使这颗小小的皮肤印记,真正成为照见时代文明的棱镜。