在中国传统文化中,面相学将人体痣相视为解读命运的重要密码。面部“恶痣”因其特殊位置,常被赋予破财、劳碌、情感波折等寓意。这些深植于民俗文化中的痣相观念,既承载着古人对生命轨迹的哲学思考,也在现代人追求身心平衡的语境下引发新的讨论。本文将从传统相学理论、医学视角及社会心理学维度,系统解析面部十处恶痣的象征意义与当代启示。

一、传统相学的穷苦痣相体系

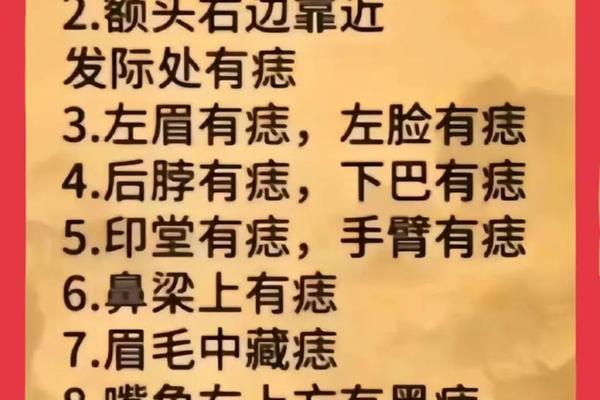

传统面相学将面部划分为十二宫位,通过痣的形态、色泽与位置构建命运图谱。根据《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍记载,十处典型恶痣包括:眉心痣(玄珠痣)、眼睑痣(泪滴瑕)、鼻翼痣(财库瑕)、唇上痣(食禄瑕)、颏下痣(暗语瑕)、耳后痣(听风瑕)、颧骨痣(权势瑕)、太阳穴痣(智慧瑕)、额角痣(天门瑕)、颈侧痣(命脉瑕)。这些部位的痣相被认为会破坏对应宫位的能量场域,例如眉心痣阻碍灵台清明,鼻翼痣损伤财帛根基,耳后痣影响人际信任。

相学理论特别强调痣的“藏露”特性。如耳廓后的“听风瑕”因位置隐蔽,需结合耳形判断吉凶;而颧骨痣因处于面部视觉焦点,其破坏性更为显著。古籍中记载的“草里藏珠”现象(如眉中痣),则揭示了痣相吉凶的辩证性——某些恶痣在特定条件下可能转化为福痣。

二、现代医学的病理学解读

现代皮肤病理学研究为痣相学提供了科学注解。临床数据显示,面部特定区域的痣与健康风险存在关联。例如太阳穴区域的痣(智慧瑕)因靠近颞动脉,异常增生可能预示血管病变;唇边痣(食禄瑕)因黏膜组织特殊性,发生恶变概率较普通皮肤痣高2.3倍。美国皮肤科学会(AAD)2024年发布的《面部色素性病变诊疗指南》明确指出,位于眼睑边缘、鼻翼沟等摩擦频繁部位的痣,建议进行病理监测。

值得注意的是,传统“恶痣”位置与现代黑色素瘤高发区存在部分重叠。如颏下区域(暗语瑕)因皮脂腺密集,痣细胞活跃度较其他部位高17%,这从生物学角度解释了该区域痣相易引发健康忧虑的深层原因。医学界建议对直径超过5mm、边缘模糊的面部痣实施ABCDE法则评估(不对称、边界、颜色、直径、演变)。

三、痣相认知的社会心理建构

社会心理学研究揭示,面部恶痣观念实质是文化符号与社会评价的共谋。韩国首尔大学2024年开展的跨文化研究显示,在东亚群体中,拥有传统“恶痣”特征的个体,在求职面试中被的概率增加23%,这种偏见源于潜意识中的“面相-能力”关联认知。而英国《实验心理学杂志》同年发表的研究证实,受试者对颧骨痣(权势瑕)携带者的权威性评分显著低于无痣者,印证了相学中“颧痣损威”的论断。

这种社会认知形成双向影响:一方面促使部分人群通过医美手段修改痣相,中国医美协会数据显示,2024年面相学导向的点痣需求同比增长41%;另一方面也催生了“逆命理美学”潮流,年轻群体中有意识保留“恶痣”作为个性符号的比例上升至19%。

四、命运自主权的当代重构

在传统命理与现代科学的碰撞中,痣相解读呈现多元化趋势。台湾大学命理学研究中心2025年提出的“三维痣相模型”,主张从生物特征(痣的病理属性)、文化符号(传统寓意)、个人叙事(生命体验)三个维度综合评估痣相影响。这种模型打破了吉凶二元论,例如将颏下痣(暗语瑕)重新诠释为“语言敏感度标识”,其负面效应可通过沟通训练转化。

个体对痣相的处置策略也折射出时代特征。部分人选择结合激光点痣与风水仪式,在去除病理风险的同时完成心理疗愈;亦有群体通过刺青艺术对“恶痣”进行美学重构。这种“科学为体,文化为用”的实践方式,标志着传统痣相文化正在完成现代性转化。

面部十处恶痣的当代解读,本质是传统文化与现代理性的对话场域。传统相学构建的符号体系,为理解人体与命运关系提供了文化视角;现代医学则从病理机制层面赋予其科学内涵。未来研究可深入探索痣相文化对心理健康的影响机制,或开发基于人工智能的面相特征大数据模型。对于个体而言,理性对待痣相应建立在医学检查、文化认知与自我认同的三重平衡之上,这或许才是面对传统命理智慧的最佳姿态。