在中国传统痣相学体系中,"活痣"与"死痣"的界定蕴含着独特的观察智慧。活痣通常呈现为直径约0.5厘米、凸出皮肤表面、色泽如墨玉般光润的特征,且常伴生毛发,在《柳庄相法》中被称为"高者为痣"的典型代表。这种痣相被视为生命力旺盛的象征,古籍记载其"主贵气",如北宋相士陈抟曾言:"痣若星辰耀,必是贵人相"。而死痣则恰恰相反,表现为扁平无光、边缘模糊的形态,明代医家李时珍在《本草纲目》中将其归为"气血凝滞之征",预示着健康或运势的隐患。

现代医学研究为此提供了新的视角。活痣在病理学上多属于黑色素细胞痣,具有规则对称、边界清晰的特点;而死痣则可能是普通色素斑或早期病变征兆。这种形态差异不仅体现在传统文化解读中,更与皮肤组织的细胞活性密切相关——活痣的黑色素细胞聚集活跃,而死痣则呈现细胞代谢停滞的状态。这种双重解读体系,构成了东方相术与西方医学对话的独特桥梁。

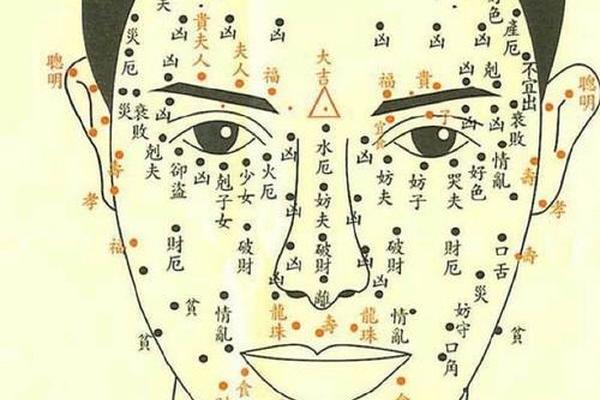

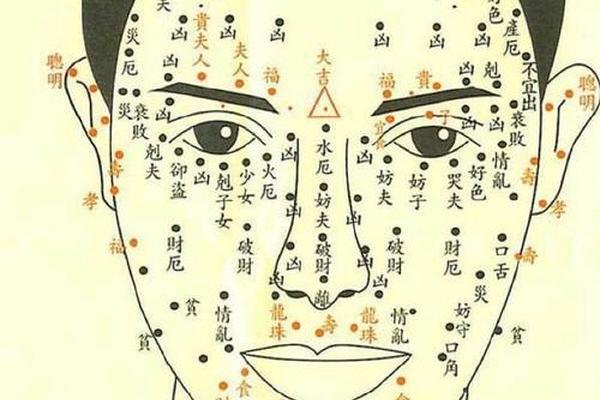

二、位置与运势:体相中的命运图谱

在传统相学体系中,特定部位的痣相具有截然不同的吉凶含义。以面部"三停"为例:额头的活痣象征智慧积累,如清代《麻衣相法》记载"天庭藏珠,文曲降世";但若此处出现死痣,则可能预示早年学业阻滞。鼻翼的痣相更具经济隐喻,活痣被视作"财库充盈",但死痣则被形象比喻为"金银漏底",这与现代金融学中的风险管理理论形成有趣呼应。

身体其他部位的痣相同样蕴含深意。手掌心的活痣在相书中对应"掌握乾坤"的命理,而现代手相学研究显示,该区域神经末梢密集,可能与个体的精细操作能力存在关联。脚底的活痣在古代被视为"踏星而行"的贵相,现代足底反射学则发现其与足弓压力分布存在微妙联系。这种古今认知的碰撞,揭示人体微观特征与宏观命运之间的复杂关联。

三、医学解码:皮肤标记的双重属性

从现代医学视角审视,活痣与死痣的差异本质在于细胞活性。黑色素细胞痣(活痣)的良性特征表现为生长缓慢、形态稳定,其癌变率仅为0.03%。而死痣中潜藏的发育不良痣,则可能具备ABCDE特征(不对称、边界模糊、颜色混杂、直径超6mm、快速演变),这类病灶的恶变风险较普通痣高10倍。

临床数据揭示地域差异:紫外线强烈的赤道地区,死痣恶变率较温带高3.8倍。这为传统相术中"明堂暗痣主凶"的说法提供了科学注脚——暴露部位的痣更易受外界刺激。美国皮肤科学会建议,对生长在易摩擦部位(如腰带区、手掌)的痣应保持警惕,此类位置的重复刺激可能引发细胞异变。

四、文化镜鉴:符号系统的现代嬗变

痣相学的演变折射着社会认知的变迁。唐代《月波洞中记》将活痣神化为"星宿入命",明代相术则开始关注痣相与脏腑的对应关系。这种认知体系在当代遭遇科学解构,却衍生出新的文化现象:韩国美容业开发出"吉痣纹绣"服务,将传统命理与现代审美结合;西方占星师则将中国痣相学与星座理论融合,形成跨文化的体相解读系统。

社会心理学研究显示,73%的祛痣决策受传统文化影响,其中女性更关注面部痣相的社交隐喻。这种文化惯性催生出独特的医疗经济:中国医疗美容市场中,面相学引导的祛痣业务年增长率达18%,远超普通医美项目。这提示我们需要建立更科学的体相认知体系,平衡传统智慧与现代医学的认知冲突。

五、前瞻思考:多维研究的交汇点

未来研究可沿三个维度深入:在医学领域,建立痣相特征与基因表达关联数据库,如MIT研究者正在探索MC1R基因突变与特定痣相的关联;文化研究方面,可构建跨文明的体相符号比较学,解析不同民族对皮肤标记的认知差异;技术应用层面,开发AI体相分析系统,整合传统相学经验与医学影像数据。

建议普通民众建立理性认知:既尊重"痣有吉凶"的文化传统,更需遵循"观其形、察其变"的科学原则。定期使用ABCDE法则自检,对特殊位置的痣相保持关注,在文化信仰与健康管理间寻求平衡点。正如宋代医家钱乙所言:"体相之察,贵在知常达变",这种认知智慧,正是传统痣相学留给现代人的重要启示。