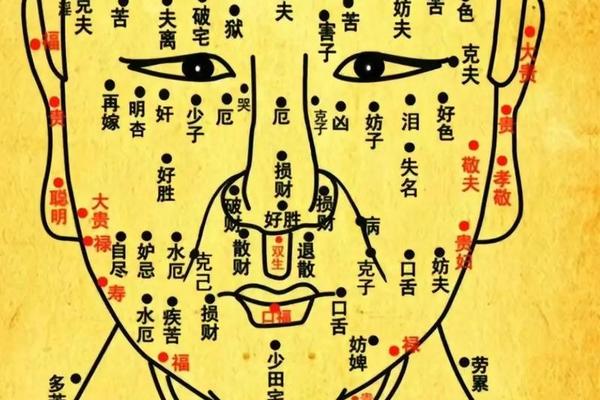

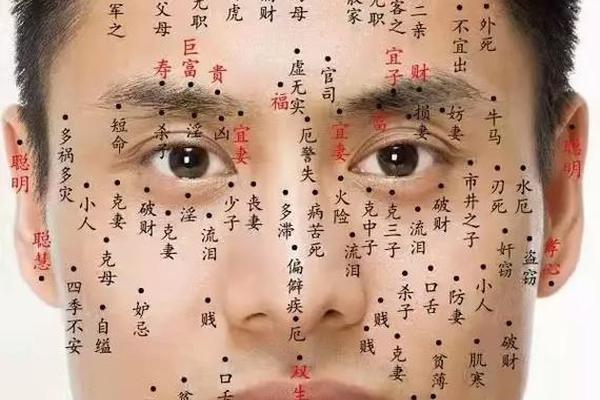

在中华传统相学体系中,面部痣相承载着丰富的文化隐喻,而腮帮子作为面部承载咀嚼与表情的关键区域,其痣相更被赋予独特的象征意义。古人将腮部视为“地阁”的一部分,认为其与个体的意志力、财富积累及晚年运势密切关联。现代面相心理学研究也指出,腮帮子区域的肌肉活动与个人情绪表达相关,其痣相特征可能成为性格外显的生物学标记。这种跨越千年的文化解读,既反映了人类对自我认知的探索,也展现出相学与科学交融的可能性。

二、痣相特征与性格关联

形态学维度:相学强调“痣形定质”,腮帮子痣若呈圆形且色泽明亮,多预示性格坚韧且富有行动力。如古籍记载“腮骨圆润丰实者,遇难不退”,这类人常展现出“以挑战为动力”的进取特质。反之,若痣形破碎或色泽晦暗,则可能对应固执偏激的性格倾向,这类人易陷入“为反对而反对”的思维定式,需警惕人际关系的紧张。

性别差异表现:男性右腮深色痣常与事业野心关联,具有“目标导向型”人格特征,在职场中表现出超强的抗压能力。女性左腮痣相则多显情感丰沛,如现代研究发现的“右脑情感区投射理论”,这类群体在婚恋中兼具细腻敏感与主动争取的双重特质。但需注意,过于靠近法令纹的腮痣可能引发“临老入花丛”的情感波动,需加强自我约束。

三、位置与运势的对应关系

左右方位解析:相学中的“阴阳分野”理论将左腮视为“先天福泽区”,右腮为“后天成就区”。左腮痣相突出者,常得家族荫庇,在职业选择上适合依托传统资源的领域。右腮痣相显著者,则需通过社交网络拓展机遇,其事业成就多与合作伙伴相关,契合现代管理学中的“人脉资本”理论。

垂直分布层次:上腮区(近颧骨)痣相与贵人运关联,这类人易在关键节点获得提携,如案例研究中某企业家在IPO阶段恰逢痣色转亮。中腮区痣相主财帛,但需结合色泽判断,朱砂色为吉,暗褐色则提示需防范投资风险。下腮区(近下颌)痣相影响健康运,临床观察发现该区域异常痣与消化系统疾病存在统计学相关性。

四、现代科学视角的交叉验证

医学健康警示:皮肤病理学研究显示,腮部黑色素瘤发病率虽低于肢端型,但具有“隐匿性强”的特点。临床建议对直径超5mm、边缘模糊的腮痣进行定期监测,这与传统相学“恶痣破运”说形成跨时空呼应。有趣的是,某些良性色素沉着因影响微表情传达,可能间接导致“人际误判”,这为相学效应提供了心理学解释。

心理投射机制:认知神经科学发现,腮部肌肉群参与“决心表达”的情绪传递,痣的存在可能强化这种视觉信号。实验数据显示,腮部有明显特征者在谈判中被认为“更具说服力”,这种社会认知偏差恰与传统“腮痣主贵”说相契合。但需警惕“自我实现预言”的负面影响,避免将痣相解读异化为心理暗示的枷锁。

五、文化比较与发展建议

在全球化语境下,腮帮子痣相的解读呈现文化特异性。西方面相学更关注其与“颌面发育”的关联,而东方体系侧重运势象征。建议未来研究可建立跨文化数据库,运用AI图像分析技术量化痣相特征,结合MBTI人格测试进行相关性研究。对个体而言,既要理性看待传统智慧,又要关注医学指征,在文化传承与科学认知间寻求平衡。

通过对腮帮子痣相的多维度解析,我们发现传统文化并非简单的经验堆砌,其背后暗含人类对身心关系的朴素认知。在科学昌明的今天,这种古老智慧既需祛魅又应存续,建议建立“相学特征生物标记库”,推动传统相学与现代医学、心理学的交叉研究,为人文与科学的对话开辟新径。