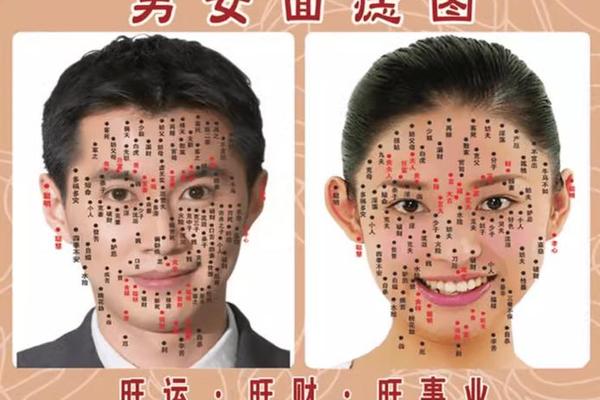

在中国传统面相学中,皮肤上的每一处印记都被视为命运的密码。从古至今,人们相信痣的位置、形态与色泽能映射出个体的性格、健康与运势轨迹。随着现代审美与医学的发展,“斑”与“痣”的界限逐渐模糊——那些散布于面部的色素沉积究竟是否被纳入传统痣相的解读体系?它们与命运之间是否存在与痣相似的关联?这一疑问不仅关乎传统文化的现代适应性,更触及科学与玄学在人体表征认知上的深层碰撞。

一、传统痣相学中的定义与分类

在《痣相图解》等古籍中,痣被明确分为显痣与隐痣:显痣指肉眼可见的凸起或深色斑点,隐痣则藏于体表不易察觉处。古人认为显痣多主凶,隐痣多主吉,这种分类源于“藏吉露凶”的阴阳哲学。例如网页1指出,眉内隐痣象征长寿与财运,而眼尾显痣则预示桃花劫。

斑在传统相学中较少被系统论述。从网页45收录的《脸上痣相吉凶全解析》来看,斑更多被视为“气色”范畴,与短期运势相关。如“年寿部位有斑”被认为代表中年运滞,但这与痣的终身性命运象征存在本质差异。这种区别可能源于古代医学认知:痣是先天或早年形成的稳定标记,而斑(尤其是黄褐斑、老年斑)多与年龄、疾病等后天因素相关。

二、医学视角下的皮肤表征差异

现代医学将痣定义为“黑素细胞良性增生”,其形成与遗传、紫外线暴露密切相关。斑则分为雀斑、晒斑、黄褐斑等类型,主要成因包括内分泌失调、光老化等。从病理学角度看,痣具有明确的细胞结构改变,而斑仅是表皮层色素沉积,这种本质差异解释了为何传统相学更重视痣的象征意义。

值得注意的是,网页55提到某些特殊斑痣(如太田痣)兼具痣的病理特征与斑的表象,这类“跨界”案例在相学解读中引发争议。例如颧骨区域的太田痣,传统相书认为属“权痣”象征领导力,但现代医学将其归类为真皮黑素细胞增多症。这种认知冲突折射出传统理论在生物医学框架下的解释困境。

三、文化观念中的吉凶象征重构

尽管斑未被纳入经典痣相体系,民间仍存在自发的符号化解读。网页46的《墨或痣在面相學中代表甚麼?》提到,香港地区近年流行将法令纹附近的色斑称作“孤寡斑”,认为其暗示晚年孤独。这种衍生意涵实为传统“法令纹恶痣克子女”说法的变体,反映出民众对皮肤瑕疵的焦虑投射。

在审美维度上,斑的象征意义发生逆转。网页23收录的《面部26种痣的吉凶意义》显示,古代“面无好痣”的观念使点痣盛行;而当代医美机构数据显示,80%的祛斑需求者更关注美观而非运势。这种转变背后是科学理性对神秘主义的消解——当斑的病理机制被阐明,其命运隐喻逐渐让位于健康管理意识。

四、社会心理学中的认知影响机制

心理学中的“确认偏误”可部分解释斑痣的象征化认知。网页32提及的“自我实现预言”现象在斑相解读中尤为显著:若个体相信鼻翼色斑代表“破财”,可能在投资时过度保守,反而坐实财运不佳的预言。这种心理暗示效应在传统文化语境中被放大,形成虚实交织的命运叙事。

神经科学研究为此提供了新视角。功能性磁共振成像显示,当受试者被告知特定面部标记象征吉凶时,其杏仁核与前额叶皮层激活模式与接受威胁信号时相似。这表明,斑痣的象征意义可能通过神经编码影响决策行为,这种生理机制或将成为未来跨学科研究的重要方向。

斑与痣在传统相学中的分野,本质是古人观察经验与医学局限共同作用的结果。在当代语境下,二者虽在医学上泾渭分明,却在文化象征层面产生交融。这种交融既体现了传统文化符号系统的弹性,也暴露了其与现代科学体系的认知鸿沟。未来研究可聚焦两方面:一是通过社会调查量化斑相观念的现存影响程度;二是结合认知神经科学,探究命运符号的心理作用机制。对于公众而言,理性看待皮肤表征的象征意义,在文化传承与科学认知间保持平衡,或许是面对此类议题的更优解。