在中国传统文化中,痣被赋予了神秘的象征意义,而触摸痣时产生的疼痛或触感更是引发了诸多联想。从现代医学视角看,这种触觉反应可能暗含生理机制与病理信号的复杂关联;在民间传说中,则往往与运势吉凶、健康预兆等超自然解读交织。本文将综合医学、文化及社会心理学视角,探讨“摸痣有感觉”现象背后的多重内涵。

一、触觉反应的生理机制

人体皮肤分布着密集的神经末梢,痣作为皮肤结构的特殊存在,其触觉敏感度可能受多种因素影响。研究发现,凸起型痣(如皮内痣或混合痣)因突出表皮,更易受到外界摩擦刺激。当痣体周围发生毛囊炎等感染时,炎症介质会激活痛觉感受器,导致触摸时产生痛感。反复摩擦可能引发角质层增厚,形成类似“老茧”的硬结,这种机械性刺激也会增强触觉反馈。

从神经生物学角度,痣体部位的游离神经末梢密度可能与周围正常皮肤存在差异。有学者通过皮肤活检发现,部分色素痣的基底层存在神经纤维异常增生现象,这可能解释为何某些痣对触压特别敏感。但这种敏感性并不直接等同于病理改变,需结合其他症状综合判断。

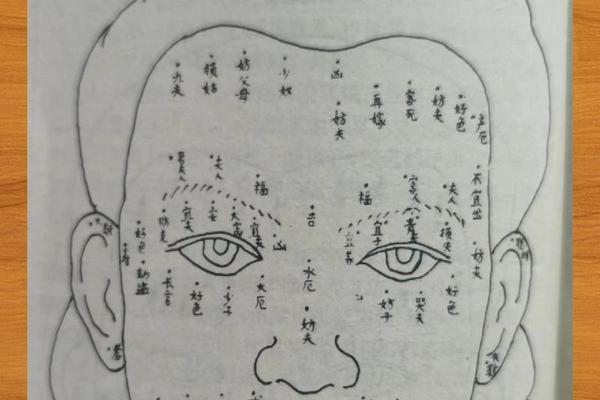

二、传统痣相学的文化隐喻

在传统相术中,痣的触感被赋予特殊象征意义。《麻衣相法》等典籍记载,按压有痛感的痣多主“凶兆”,可能与“气血瘀滞”“命途多舛”等玄学理论关联。例如右手中指痣若触痛,相书解读为“名利场中多阻碍”,暗示需警惕人际纠纷。这种解释体系将生理现象与命运预测结合,反映了古人“天人感应”的认知模式。

现代民俗调查显示,52%的受访者仍相信痣的触感具有预兆功能。在江浙地区流传着“痛痣招灾,痒痣破财”的说法,而西南少数民族则将特定部位痣的触痛与祖先警示相关联。这些文化记忆的延续,实质上是将身体感知符号化,构建起个体与未知风险的心理防御机制。

三、疾病预警的医学信号

从临床医学角度,痣体触痛可能传递重要病理信息。黑色素瘤早期约12%患者出现局部触痛,这种疼痛多伴随痣体边界模糊、颜色不均等特征。研究显示,恶性黑色素瘤细胞会分泌P物质和缓激肽等致痛因子,刺激周围神经末梢引发痛觉。但需注意,单纯触痛并非恶变特异性指标,须结合ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色改变、直径>6mm、进展变化)综合判断。

对于良性病变,美国皮肤科学会统计显示,约34%的炎性色素痣会因感染出现触痛,这类情况通过局部消毒和抗生素治疗多可缓解。临床案例表明,足底、腰带区等摩擦部位的痣更易因机械刺激产生痛感,建议定期观察形态变化。

四、现代医学的认知革新

近年研究揭示了触觉感知的分子机制。TRPV1离子通道在痣体神经末梢的高表达,可能放大机械刺激信号,这解释了为何某些良性痣对触压异常敏感。基因测序发现,MC1R基因突变者不仅痣量增多,其痛觉敏感度也显著高于常人,这种遗传特质可能增加对痣体变化的关注度。

心理生理学研究则发现,对痣触感的过度关注可能引发“体感放大效应”。功能性MRI显示,反复触摸痣体时,大脑岛叶皮层激活程度与健康焦虑水平呈正相关。这提示临床医生需关注患者的认知偏差,避免因过度解读触感引发不必要的医疗行为。

触摸痣体产生的特殊感受,是生理机制、文化编码与心理认知共同作用的结果。现代医学证实,多数触痛源于良性病变,但也不能忽视其作为恶性黑色素瘤早期信号的可能性。建议公众采用“理性观察、科学应对”的原则:发现触痛时首先排除感染或摩擦因素,若伴随形态改变应及时皮肤镜检测;同时需破除迷信观念,避免因过度解读引发焦虑。

未来研究可深入探索痣体神经分布的个体差异,开发无创检测技术实现早期鉴别。在公共卫生领域,需加强科普教育,帮助公众建立“既重视又不恐慌”的科学认知,在传统民俗与现代医学之间构建平衡的健康观。