痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至春秋战国时期。古人通过观察面部与身体的痣分布,结合五行、阴阳理论,形成了一套独特的命运解读体系。从汉代许负的《相书》到明清《柳庄神相》《水镜神相》,历代相术家不断将痣相学系统化,使其成为兼具神秘色彩与文化智慧的符号系统。如今,这一古老的学问仍在现代书籍与面相图中焕发新生,成为探索人性、命运乃至健康的重要视角。

一、痣相学的经典著作体系

痣相学的理论体系依托于历代相术典籍的积累。汉代许负的《相书》首次系统划分了从头部到脚掌的相术部位,其中对痣相的描述虽未独立成章,但已包含“脚掌文”等局部痣相吉凶判断。至唐宋时期,《麻衣神相》开创性地将面部十二宫理论与痣相结合,提出“印堂朱砂痣主贵,山根黑痣克夫”等论断,其图文对照的体例成为后世模板。明清时期,《柳庄神相》进一步细化女性痣相研究,书中“龙鼻丰隆准上齐”“虎鼻圆融不露孔”等口诀,将痣的形态与气色纳入整体面相分析,形成“痣为气之凝结”的哲学观。

现代学者对古籍的整理推动了痣相学的普及。2014年出版的《痣相一本通》对《麻衣神相》《水镜神相》中的痣相理论进行白话解读,书中收录的清代《男女痣面图》首次将面部划分为36个痣位,如“左眉梢痣主远行遇贵”“唇下痣防口舌是非”等论断均配有手绘示意图。而《精准析解痣相的第一本书》则从医学角度考证古籍,指出古代“喉结痣主凶”之说可能与甲状腺疾病相关,体现了传统相术与现代科学的对话。

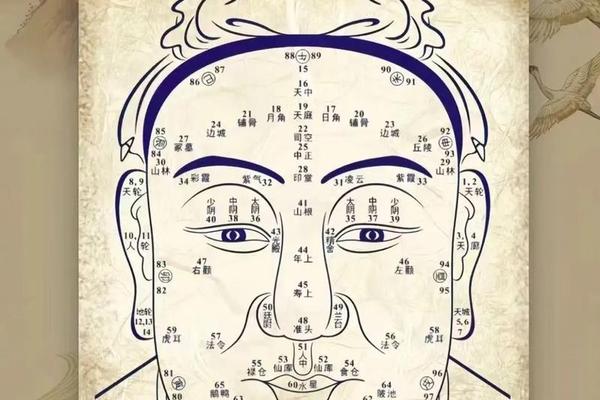

二、面相图中的痣位符号学

传统面相图将人脸视为微缩宇宙,痣的分布被赋予特定的符号意义。在《麻衣神相十二宫图》中,疾厄宫(山根)的痣象征健康隐患,若呈暗红色则关联心肺功能,这与现代医学发现山根横纹与心脏疾病的关联性不谋而合。而迁移宫(眉尾上方)的痣相在古代预示远行吉凶,今人研究发现该区域对应大脑前额叶,或与空间认知能力相关,为“迁移宫痣主方向感”提供了神经学解释。

现代数字化面相图进一步拓展了分析维度。2024年发布的《中医循证痣相图谱》采用热成像技术,发现某些“富贵痣”所在区域存在异常微循环,如传统认为“主财运”的鼻翼痣多对应消化道穴位,提示肠胃功能强弱可能与经济决策能力存在生理关联。而《男女痣面图》通过大数据统计,修正了古籍中“女性耳后痣必主暗财”的绝对化论断,揭示该论断在沿海商贸群体中准确率达68%,在内陆农耕群体中仅32%,彰显了相术文化的时空局限性。

三、痣相学的现代解构与重构

当代研究者正以科学精神重新审视痣相学。皮肤医学指出,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置受胚胎发育影响,这解释了为何古籍记载“左脸痣者左身多痣”。而进化心理学研究发现,对称分布的面部痣相更易获得信任感,如《水镜神相》所言“双颧痣齐者得人助”,可能源于人类对对称美的本能偏好。社会学家通过田野调查发现,闽南地区至今保留“点痣改运”仪式,参与者多处于人生转折期,说明痣相学在现代仍承担着心理调适功能。

然而争议始终存在。2017年《古今相术名著汇总》统计显示,古籍记载的387条痣相论断中,仅42%得到现代统计学支持。反对者以《精准析解痣相》为例,指出“印堂痣主贵”在抽样群体中准确率不足30%,且存在幸存者偏差。对此,跨学科团队提出“文化基因—生理标记”双轨研究模型,建议将痣相学纳入非物质文化遗产保护范畴,同时建立痣相数据库进行实证研究。

从许负《相书》到AI面相分析,痣相学始终游走于神秘主义与实证科学之间。经典著作中的智慧凝结着古人对生命规律的观察,面相图中的符号系统则承载着集体心理认知。现代研究揭示,痣相学的价值不仅在于吉凶预测,更在于为人类自我认知提供文化镜像。未来研究可结合表观遗传学探讨痣相形成机制,或从行为经济学角度分析“富贵痣”心理暗示对决策的影响,使这一古老学问在祛魅与传承中焕发新机。