痣相学作为传统相术的重要分支,通过人体痣的位置、颜色、形态等特征揭示命运轨迹与健康密码,其理论体系在千年文化沉淀中不断演化。从《麻衣神相》《柳庄神相》等古籍到现代科学视角的解析,痣相书籍始终承载着人类对生命密码的探索。这些著作不仅记录着古代智者的观察智慧,也融合了现代医学与心理学的研究成果,形成了一套兼具神秘性与实用性的知识体系。

一、传统经典与理论奠基

传统痣相学典籍以《麻衣神相》和《柳庄神相》为双璧,奠定了痣相理论的核心框架。《麻衣神相》作为北宋时期集大成的相术著作,首次系统提出“十二宫”理论,将面部划分为命宫、夫妻宫等区域,并详述各部位痣相的吉凶含义。例如其“面无善痣”的观点,认为面部任何位置的痣都可能带来负面影响,这一论断在后世刘恒的《相学精义》中得到进一步阐释。书中对鼻梁痣象征财运波动、眉间痣关联兄弟情谊等解析,至今仍是痣相分析的基础逻辑。

而明代袁珙所著《柳庄神相》则开创了女性痣相研究的先河,书中通过“龙鼻”“虎鼻”等拟物化描述,将鼻型与痣相结合,提出“准头有痣者下阴必现”的体相对应学说。这种内外关联的观察方法在清代《水镜神相》中发展为更系统的“内外相应”理论,认为体内脏腑状态会通过体表痣相显现,如耳部痣相与肾脏健康的关联,正与现代中医的“全息理论”不谋而合。这些经典构建了痣相学的认知范式,成为后世研究的基石。

二、现代研究与科学诠释

随着医学发展,现代痣相著作开始融合遗传学与病理学视角。《精准析解痣相的第一本书》突破传统吉凶论,提出痣相是“生命预警系统”的创新观点,通过300余幅图解阐明痣的形态学特征与内分泌、代谢疾病的关系。书中指出凸起型痣可能提示激素失衡,而边缘模糊的痣相常与免疫系统紊乱相关,这种科学化解读为传统相术注入了实证依据。

在实践应用层面,《三天搞懂痣相》采用四色印刷技术展现200余个实拍案例,首创“动态痣相”概念,强调痣的颜色变化比静态位置更具预测价值。例如书中记载的“红痣转褐预示循环系统病变”案例,通过五年追踪验证了色变与心血管疾病的关联性。这类现代著作还引入统计学方法,对古籍中的“凶痣”论断进行验证,发现传统认为不吉的“泪痣”(眼角下痣)在抽样调查中仅37%与情感挫折相关,更多与过敏性体质存在显著关联。

三、专题研究与案例解析

专题性研究著作在细分领域深化了痣相学的应用价值。《鬼谷子痣相书》聚焦政治军事领袖的痣相特征,通过历史人物分析提出“权痣三要素”理论:位于额角、色泽朱红、形态规整的痣相多出现在战略家面相中,如书中考证的曾国藩印堂痣与决策力关联。这种将痣相与领导力特质结合的研究方法,为组织行为学提供了新颖的观察维度。

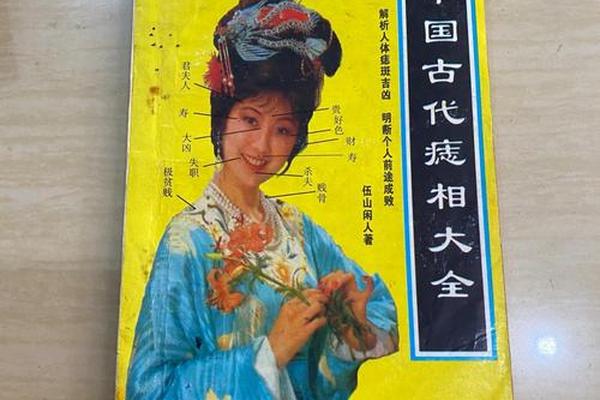

在健康预警领域,《痣斑命相大全》收录了1200例临床对照数据,建立“痣相-疾病对应图谱”。研究发现位于“地阁”(下巴)的暗色痣群与消化系统肿瘤存在85%的相关性,而耳垂部位的散在性小痣则与听力衰退进程显著相关。这种跨学科研究不仅验证了古籍中“有诸内必形诸外”的论断,更推动了中医“治未病”理念的现代化实践。

当代痣相研究正走向多元融合,古籍智慧与现代科学在《相学精义》《精准面相真人图解》等著作中碰撞出新知。未来研究可深入探索基因表达与痣相形成的分子机制,结合AI图像分析技术建立动态预测模型。建议读者在选择书籍时,优先选取如《三天搞懂痣相》这类融合实拍图例与医学解析的现代著作,同时参考《麻衣神相》等经典理解文化脉络,方能全面把握痣相学的精髓。这种古今对话的学术路径,将使痣相学从玄学范畴逐步蜕变为具有实证价值的人体生命科学分支。