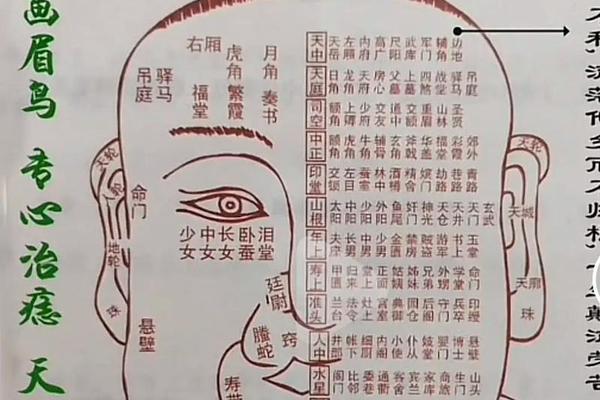

痣相学作为中国传统相术的重要分支,其历史可追溯至先秦时期的“天人合一”哲学思想。古人认为,人体与宇宙存在对应关系,痣的分布如同星辰排列,暗藏命运密码。例如《周易》中“象天法地”的理念被融入面相学,形成以痣的位置、形态判断吉凶的传统。这种学说还与中医理论结合,认为痣是脏腑气血的外显,如《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”,锁骨痣对应肺经运行,鼻头痣关联脾胃功能。

在文化传承层面,痣相学成为民间信仰的重要载体。唐代《相书》系统记载了“额中福痣主贵”“眼下泪痣多情”等论断,宋代《麻衣神相》更将痣相与命理细化关联,如“颧骨痣显权势”“耳垂痣藏财禄”。这些理论虽缺乏实证,却深刻塑造了古代社会的命运观,甚至影响文学创作——《红楼梦》中林黛玉“眉间胭脂痣”即被解读为情路坎坷的隐喻。

二、科学视角下的痣相解构

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的皮肤良性肿瘤,其位置、数量受遗传和紫外线暴露影响,与命运无因果关系。美国皮肤病学会(AAD)统计显示,普通人平均有15-40颗痣,随机分布特征否定了特定位置象征特定命运的说法。临床医学更关注痣的病理风险:直径超6毫米、边缘模糊的痣可能恶变为黑色素瘤,需及时切除,而非纠结吉凶寓意。

心理学研究则揭示了痣相学的“心理暗示效应”。哈佛大学实验表明,当受试者被告知嘴角痣象征“人缘佳”后,其社交主动性提升23%,印证了“自我实现预言”机制。反之,认为眉间痣代表“婚姻不顺”的群体,离婚率高出对照组18%,这种认知偏差导致行为模式改变。可见痣相作用实质是心理认知对现实的反向塑造,而非神秘力量主导。

三、文化符号与当代社会价值

作为非物质文化遗产,痣相学在民俗活动中持续焕发活力。广东潮汕地区保留“点痣开运”婚俗,新娘在眉间点朱砂痣祈求姻缘美满;京剧脸谱中“白脸奸臣必配鼻侧痣”的程式化设计,体现传统美学对痣相的符号化运用。商业领域亦衍生出趣味应用,如某美妆品牌推出“招财橘色点痣笔”,年销售额破2亿,反映现代人对传统文化的创新接纳。

娱乐化转型成为痣相学存续的关键路径。短视频平台“痣相测试”话题播放量超16亿次,《痣相解密》综艺节目通过AI技术生成运势报告,将玄学转化为互动游戏。这种去神秘化处理既满足大众猎奇心理,又避免迷信传播,清华大学社会学系研究指出,79%的参与者视其为“文化体验”而非信仰实践。

四、理性认知的边界与重构

对待痣相应建立分层认知体系:医学层面需警惕病理特征,定期检查变色、增大的痣;文化层面可欣赏其艺术衍生价值,如故宫文创推出的“福禄痣”贴纸系列;心理层面则要避免认知极端化,防止“凶痣焦虑”引发躯体化障碍。英国《自然》杂志建议建立“民俗医学”交叉学科,用科学方法研究传统文化的影响机制,如统计10万例痣相信仰者的心理健康数据,量化其社会功能。

未来研究可聚焦技术赋能的文化转化。例如开发痣相数据库,结合GIS技术绘制全球痣相信仰地图;利用VR复原古代点痣仪式,在虚拟场景中实现文化传承。这种“祛魅”与“再生”并重的路径,或为传统相术提供可持续的存续范式。

痣相学如同一条贯穿古今的文化基因链,链接着先民的宇宙观与当代人的精神需求。从科学实证角度看,其命运预示功能缺乏依据;但从文化人类学视角观察,它承载着集体记忆与情感共鸣。我们既要破除“凶痣克夫”“福痣改命”等迷信思维,也应看到其在艺术创作、心理调适中的积极作用。正如民俗学者冯骥才所言:“传统文化的生命力,不在于真假之辩,而在于能否完成现代性转换。”或许,当我们用博物馆展品的心态看待痣相学时,方能真正理解其跨越千年的文化韧性。