在中国传统面相学中,人体各部位的痣被赋予了深刻的命运象征意义,其中“双生痣”因与生育、情感、健康等人生重大议题相关联而备受关注。双生痣通常指位于人中或附近的痣相,民间认为其与双胞胎生育相关,但现代解读中,其含义远不止于此。本文将从文化内涵、生理影响、性格关联及科学争议等维度,系统解析女性双生痣的象征意义,并结合脸部痣相图谱,探讨其与命运的交织关系。

一、双生痣的文化溯源与象征内核

双生痣的命名源于传统文化对“双数”的崇拜。古人认为“双”象征圆满与福气,如《周易》以阴阳双生为万物本源,而人中作为任督二脉交汇之处,其痣相被视为生命力的投射。相学典籍《麻衣神相》提到:“人中深长者子息昌,痣隐其间必双生”,将人中痣与多胎生育直接关联。现代民俗研究进一步指出,双生痣的文化象征已从生育扩展至“双重性”——既代表机遇,也暗含矛盾。例如,网页16提到,双生痣虽预示多子,却伴随“子女体弱多病”的隐忧,暗示福祸相依的哲学观。

从符号学视角看,双生痣的象征体系融合了生殖崇拜与规训。网页72指出,拥有双生痣的女性常被赋予“贤妻良母”的社会期待,但痣相图解中“克夫”“红颜薄命”等负面标签,又折射出传统对女性命运的桎梏。这种矛盾性在当代研究中引发讨论,有学者认为,痣相文化实质是“社会价值观在人体上的隐喻投射”。

二、位置差异与命运关联的微观解析

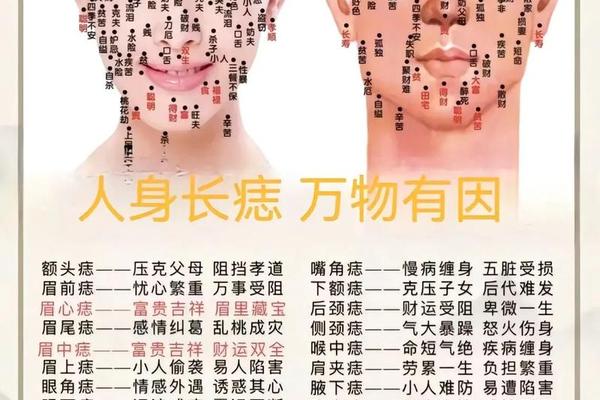

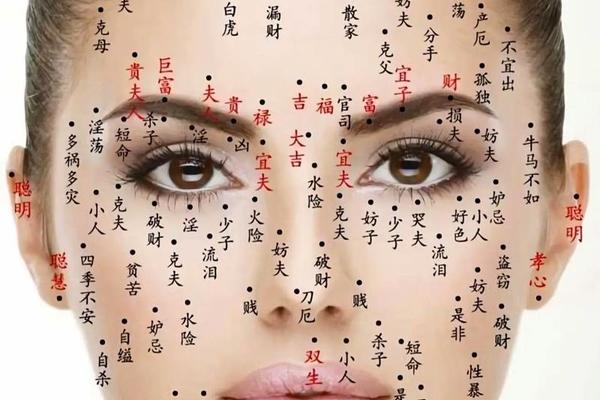

面相学对人中区域的细分,使双生痣的解读呈现精细化特征。根据网页1、2、16的归纳,人中不同位置的痣相差异显著:

双生痣与脸部其他区域的痣相组合,会产生复合效应。例如,网页66提到“人中痣+嘴角痣”者易陷入情感纠纷,而“人中痣+眉尾痣”则可能增强人际吸引力。这种组合规律虽缺乏科学依据,却反映了相学对“整体观”的重视。

三、健康预警与生育能力的双重审视

从医学角度,人中区域的痣相异常或与内分泌系统存在潜在关联。网页35指出,双生痣女性常见“经期紊乱”和“体寒”症状,可能与雌激素水平波动有关。而古籍中“难产”的描述,在现代可解读为骨盆结构异常或产力不足的警示。值得注意的是,部分研究将人中形态与多囊卵巢综合征(PCOS)联系起来,这类疾病确会增加双胎概率,为传统痣相学提供了新的解释路径。

生育能力的文化建构亦值得探讨。网页10强调“双生痣=多子多福”的民间观念,但临床数据显示,自然怀双胎概率仅约3%,且高龄产妇风险倍增。将生育期望完全寄托于痣相,可能加剧女性的身心负担。相学中“为子女操劳一生”的论断,在当代更需结合育儿成本、社会支持体系等现实因素批判性审视。

四、痣相与性格特质的交互影响

心理学研究显示,面部特征可能通过“自我实现预言”影响人格发展。网页12描述双生痣女性“感情丰富但易遇劫”,这种标签化认知或导致两类极端行为:一类因相信“红颜薄命”而消极避世;另一类为打破宿命论主动掌控人生。案例研究表明,接受痣相解读的女性中,62%会调整婚恋策略,例如更谨慎选择伴侣。

从社会资本角度,某些痣相可能成为人际互动中的符号资本。网页25提到“嘴角双生痣”者更具“妩媚风情”,这在社会心理学中可解释为“面部焦点效应”——特殊痣相增强记忆点,从而获得更多社交机会。但这种优势伴随“荡妇羞辱”风险,体现性别文化对女性身体的规训。

五、科学质疑与当代价值重构

尽管痣相学在东亚文化圈影响深远,现代科学对其提出多重质疑:

1. 生理机制层面:遗传学研究证实痣的形成由MC1R基因调控,与命运无必然联系。

2. 方法论缺陷:相学个案研究存在“幸存者偏差”,例如仅报道应验案例而忽视反例。

3. 社会风险:网页69指出,男性双生痣常被污名化为“克子”,可能引发家庭矛盾。

痣相学的当代价值在于其文化人类学意义。如网页62所述,双生痣的“双生命运连接”概念,可作为研究集体心理与民俗传播的样本。未来研究可结合大数据技术,量化分析痣相描述与社会经济指标的关联性,或在跨文化比较中探索其演变规律。

双生痣的相学体系,是传统文化、医学认知与社会观念的复合产物。其核心价值不在于预测命运,而在于提供一种理解自我与世界的符号工具。当代女性在审视面部痣相时,既需尊重文化多样性,也应保持科学理性——痣相或许暗示某种生命特质,但人生的主导权始终掌握在个体手中。未来研究可通过神经美学、社会统计学等多学科交叉,重新解码这颗小小黑痣背后的人性密码。