人类皮肤上的痣,是自然赋予的独特印记,也是文化与医学共同关注的焦点。在传统相术中,痣的位置、色泽和形态被赋予吉凶祸福的象征,成为解读命运的神秘符号;而在现代医学视角下,痣则是皮肤健康的重要信号,其异常变化可能暗藏恶性病变的风险。本文将从医学与传统文化双重视角,解析痣的位置、特征及其背后的科学与文化逻辑。

医学视角下的痣相解读

痣的医学本质是皮肤黑素细胞的局部聚集。根据形成机制可分为先天性与后天性色素痣,而按病理学特征则分为交界痣、混合痣和皮内痣三类。其中,交界痣因位于表皮与真皮交界处,存在一定恶变风险,尤其当位于足底、手掌等易受摩擦部位时,更需警惕。现代医学通过“ABCDE法则”评估痣的风险:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超过6毫米(Diameter)及短期内形态变化(Evolution)是恶性黑色素瘤的典型特征。

值得注意的是,并非所有异常痣都会癌变。研究表明,紫外线暴露、遗传因素及反复摩擦是诱发恶变的主因。例如,头皮、颈部等长期暴露于阳光下的痣,因紫外线累积损伤DNA,其癌变概率显著高于其他部位。定期观察痣的形态变化,避免不当刺激(如抠挠、化学腐蚀),是预防恶性病变的关键。

传统痣相学的吉凶密码

在传统相术中,痣的吉凶判断融合了形态学与象征主义。善痣需满足“凸、亮、黑、正、毛”五要素:凸出皮肤、色泽润泽、形状规整且边缘清晰,若长有毛发则被视为“福禄寿”俱全的吉兆。例如,胸部的隐痣象征热情与子嗣缘深,脚底痣代表踏实勤勉,而手掌痣则寓意掌控财富。反之,色泽晦暗、边缘模糊的恶痣常与健康隐患关联,如腰部痣象征情感纠葛,背部痣预示辛劳命运。

尽管现代科学否定痣相与命运的必然联系,但其文化价值不可忽视。古代文献《太清神监》将“黑如漆、赤如朱、白如玉”的痣视为贵相,而茶色、灰色等浑浊痣则主凶险。这种分类虽缺乏生物学依据,却折射出古人对生命现象的哲学化解读,以及对个体命运与社会角色的隐喻性建构。

痣的位置与健康隐患

特定部位的痣因生理环境差异,呈现出不同的健康意义。医学数据显示,足底痣因长期受压与摩擦,恶变率是其他部位的2.3倍;生殖器周围痣因黏膜组织脆弱,更易受感染或癌变。头皮、耳后等隐蔽部位的痣因不易察觉,往往延误诊治,临床统计显示其恶性黑色素瘤死亡率比暴露部位高18%。

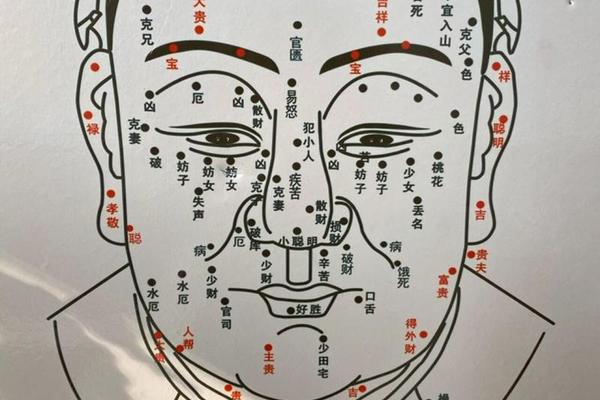

从传统相术看,面部痣的象征意义尤为复杂。眉心痣(印堂痣)被赋予“智慧通达”的寓意,但现代医学发现该区域靠近颅脑神经中枢,若痣体快速增大可能压迫神经引发头痛。又如鼻梁痣在相学中象征贵人运,而解剖学显示鼻部血供丰富,痣体破损后感染风险较高。这种传统认知与医学现实的错位,提示我们需要辩证看待痣相文化。

痣的处理与科学建议

对待痣的正确态度应兼顾美学与健康管理。激光祛痣适用于直径小于3毫米的浅表痣,通过选择性光热作用精准破坏色素细胞,但需警惕复发风险;手术切除则是较大痣或可疑恶变痣的首选,通过病理检测可彻底排除隐患。值得注意的是,民间流行的药水点痣可能因腐蚀不彻底诱发癌变,临床案例显示其恶变率比规范治疗高4倍。

日常护理中,防晒至关重要。紫外线防护指数(UPF)50+的衣物可阻隔98%的紫外线,配合广谱防晒霜(SPF30以上)能有效降低痣细胞DNA损伤。定期使用“皮肤镜自检法”观察痣的变化,记录其大小、颜色与形态,可为早期发现恶性病变提供依据。

痣,作为人体最微小的皮肤标记,承载着医学警示与文化隐喻的双重功能。现代科学揭示了其生物学本质与健康风险,而传统相术则通过符号化解读赋予其社会意义。未来研究可进一步探索痣的基因表达与命运象征的关联性,或从跨文化视角比较不同文明对痣的认知差异。对于普通人而言,理性看待痣相,兼顾科学防护与文化审美,方能在这枚“皮肤密码”中寻得健康与智慧的平衡。