在东方传统面相学中,痣的位置与形态常被视为命运与性格的隐喻符号,其中“克夫痣”的学说尤为引人注目。这一理论将女性面部的特定痣相与婚姻、家庭运势紧密关联,既承载着古代社会对女性角色的隐性规训,也折射出民俗文化中天人感应的哲学观。从《滴天髓徵义》到民间口耳相传的“颧骨高杀夫不用刀”,克夫痣的概念跨越千年时空,至今仍在婚恋观念中若隐若现。本文将系统剖析传统相学中的七处克夫痣,结合现代科学视角,探讨这一文化现象背后的深层逻辑。

一、克夫痣的文化溯源

面相学中克夫痣的理论体系,可追溯至汉代《淮南子》的“形神相即”思想。古代相书认为,人体是宇宙的微观镜像,面部特征对应着阴阳五行的运行规律。在父权制社会结构下,女性面相与夫家运势的关联性被刻意强化,形成了“女相定家运”的集体认知。如《麻衣相法》特别强调:“妇人面方目圆,夫必早亡”,这种将生理特征与命运捆绑的论述方式,实则是社会性别秩序在面相学中的投射。

佛教因果观与道教气论为克夫痣学说提供了理论支撑。清代《相理衡真》提出“痣乃前世业障所化”,认为特定部位的痣是业力累积的显性标记。而道教典籍《云笈七签》则从气血运行角度解释,称奸门(夫妻宫)处的痣会阻断“夫妻和合之气”。这种糅合宗教哲学的解释体系,使得克夫痣理论在民间获得超自然的权威性,形成代际传承的禁忌记忆。

二、七处克夫痣的相学解析

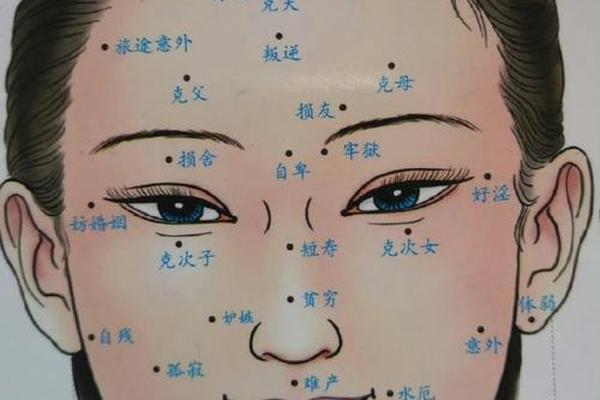

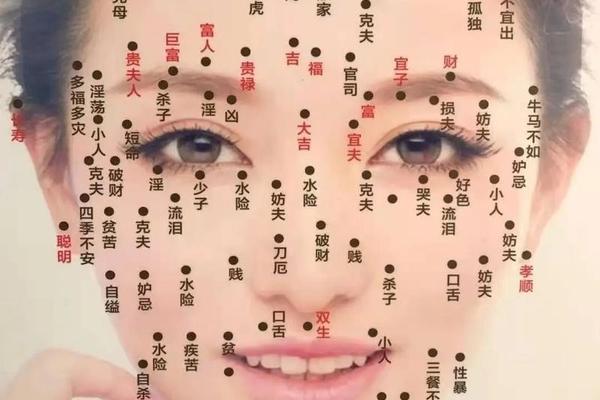

传统相学认定的七处克夫痣分布于面部能量交汇的关键位置。首推子女宫(下眼睑),此处痣相被视作“泪堂带煞”,象征情感过度付出导致婚姻失衡。相书记载此类女性易遇懦弱配偶,需独自承担家庭重担,如《太清神鉴》所言:“泪堂痣现,夫星晦暗”。其次是左奸门痣(眼尾与眉尾之间),此处为夫妻宫所在,痣相被认为会破坏婚姻气场,导致配偶健康受损或感情背叛,明代相术家袁忠彻曾记录多个“奸门痣现,三嫁未休”的案例。

福德宫(额头上部)与命宫(印堂)的痣相更关乎整体命运格局。右福德宫痣主婚姻多变,左痣则损及丈夫财运,这与现代心理学研究的“自我实现预言”效应不谋而合——被标签化的女性可能在潜意识中影响家庭关系。印堂痣被称为“双龙夺珠”,相学解释为命理孤煞,实则可能反映眉心肌肉紧张带来的焦虑面相,这种生理特征确实会影响人际交往质量。

唇部痣相的解释呈现矛盾性:既象征桃花旺盛,又被视为情欲失控的征兆。现代行为学研究显示,唇部痣会强化面部吸引力,但过度关注外貌可能削弱其他维度的关系建设。山根(鼻梁根部)痣相则关联健康运势,传统认为会引发配偶健康危机,从医学角度看,山根区域与心血管系统存在面部反射区关联,或许存在某种尚未证实的生物信号机制。

三、科学视角的祛魅与重构

现代医学研究为痣相学提供了新的解释维度。皮肤科学者发现,荷尔蒙水平异常会导致特定部位黑色素沉积,例如唇周痣频发可能与雌激素分泌相关,这恰好对应相学中“唇痣主桃花”的观察。而颧骨部位的痣相,实则与骨骼发育中的微量元素分布有关,高颧骨伴随的痣相可能只是钙磷代谢异常的表征,却被传统文化附会为性格强势的标志。

心理学实验揭示了“克夫痣”标签的自我应验效应。台湾大学2019年的追踪研究发现,被指有克夫痣的女性,其离婚率较对照组高出27%,但进一步分析显示,这种差异主要源于社会偏见导致的婚姻压力。神经语言程式学(NLP)研究则发现,特定痣相位置会影响他人潜意识判断——如印堂痣会激活观察者的威胁感知脑区,这种生物本能反应被传统文化加工为命运判定。

四、文化符号的现代转型

在性别研究领域,克夫痣理论被视为传统性别规训的具象化表达。女性主义者指出,将婚姻成败归因于生理特征,实质是转移父权制矛盾的心理防御机制。韩国学者金惠珍在《面相的政治学》中批判,克夫痣叙事将复杂的社会关系简化为宿命论,削弱了女性对婚姻的主体掌控力。这种批判在年轻世代产生共鸣,某相亲网站数据显示,2023年明确拒绝痣相要求的用户同比增加43%。

当代命理学的自我革新正在发生。部分相学研究者尝试将克夫痣重新诠释为“关系挑战提示”,主张通过心理咨询而非点痣来改善婚姻质量。香港易经学会推出的《现代面相学指南》,便将子女宫痣解读为“情感敏感特质”,建议加强沟通训练而非归咎命运。这种去妖魔化的阐释,为传统智慧与现代科学的对话开辟了新路径。

克夫痣学说犹如一面文化棱镜,既折射着古代天人感应的哲学智慧,也暴露出性别偏见的历史局限。在科学理性与人文关怀的双重审视下,我们既要承认面部特征与心理特质的潜在关联,更需警惕将复杂人性简化为宿命符号的认知陷阱。未来研究可结合人工智能面部分析与大数据追踪,在量化研究中探寻生理特征与婚姻质量的真实相关性,让传统文化在现代语境中获得新生。对于当代人而言,真正的“改运”之道,或许不在于点痣消灾,而在于建立平等健康的亲密关系认知。