作为中国古代相学经典,《麻衣神相》以面部十二宫为核心构建了一套完整的命运解读体系,其中痣相理论尤为独特。尽管痣相在全书中的篇幅相对有限,但其通过痣的位置、色泽与形态关联人生吉凶的论述,却成为后世相术实践的重要依据。因不同版本记载的差异及现代人对痣相理解的简化,其理论体系的完整性与准确性常被忽视。本文将从版本考据、痣相理论框架、吉凶判断逻辑及现代应用价值四个维度,解析《麻衣神相》痣相体系的深层内涵。

一、版本考据:文本流变与核心差异

现存《麻衣神相》版本众多,主要分为明代柳庄派修订本与清代民间传抄本两大系统。柳庄派版本(如网页1、24、39引用的内容)注重痣相与面部十二宫的结合,将“奸门黑痣主淫奔”“耳后黑痣主客死”等论断融入宫位分析,强调痣与气色、纹路的综合判断。而清代版本(如网页2、26所述)则倾向于独立分类痣相,例如将面部划分为“田宅宫”“迁移宫”等区域单独解读,并增加“鼻梁痣主病苦”“颧骨痣主权势”等细化规则。这种差异反映了相学理论从整体观向局部观的演变。

值得注意的是,现代网络流传的《麻衣神相》文本(如网页58所述)常混用不同版本内容,例如将“天庭七痣主大贵”的民间传说嫁接至原书体系中,导致理论矛盾。研究痣相体系需以明代柳庄派版本为基础,辅以清代注解本对照,方能厘清理论本源。

二、理论框架:痣相的三重维度

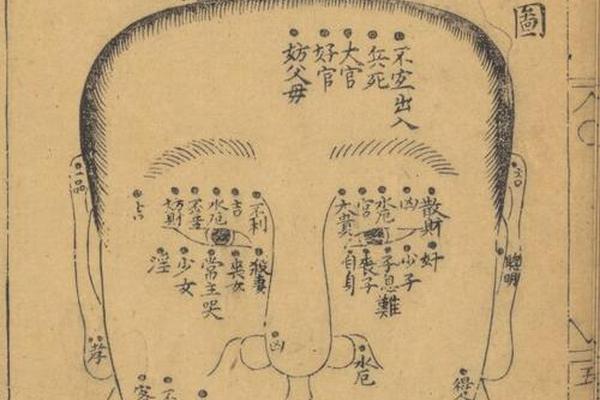

《麻衣神相》的痣相理论并非孤立存在,而是建立于“形、色、势”三重维度之上。形,即痣的物理形态,如网页39所述“痣上生毫为贵相”,认为毛发覆盖的痣象征生命力旺盛,对应“山林有草木”的自然隐喻;色,则强调痣的色泽需“润如漆、明如玉”,晦暗杂色者主凶,如网页2指出的“鼻头赤红主破财”即属此列;势,指痣在面部格局中的位置关系,例如“左眉痣旺财、右眉痣主寿”的论断,实则源于古代“左阳右阴”的哲学观念。

这种多维判断体系在迁移宫痣相中体现尤为典型:网页1提到“边地驿马宫有黑子不宜远行”,需结合该区域的气色(青主失财、红黄主得利)综合判断。而网页26进一步补充,太阳穴痣相的吉凶还需考虑是否被发际遮掩,印证了“隐痣为吉、显痣为凶”的基本原则。这种立体化的分析模式,远超现代简化版“痣图”的单一位置对应论。

三、吉凶逻辑:命运关联的科学隐喻

从现代视角审视,《麻衣神相》的痣相论断暗含生理与心理的关联逻辑。例如网页2所述“鼻梁黑痣主疾病”,实则可追溯至中医经络理论——鼻梁对应督脉,此处的色素异常可能反映内分泌或免疫系统问题。再如“奸门黑痣主”之说(网页1、39),从社会心理学角度解读,眼尾区域的动态表情确与情感表达相关,该部位显著痣相可能强化他人对其情绪特质的认知偏差。

更值得关注的是动态判断体系。网页24强调“纹痣交加主怨嗟”,即单一痣相需结合面部纹路分析。例如山根(鼻梁根部)有痣的女性,若同时出现横纹(网页20),则“刑夫克子”的概率显著增加,这种组合判断体现了古代相学对多重体征关联的观察经验。

四、现代价值:批判继承与跨学科融合

在医学祛痣技术普及的今天,《麻衣神相》痣相理论面临双重挑战:一方面,网页63、64显示的祛疤案例,说明现代人更关注痣的病理属性而非象征意义;相学理论的科学验证需求日益增强。对此,可尝试三个研究方向:其一,通过大数据统计验证特定痣相与性格、健康的关联性;其二,结合皮肤科学分析痣的生物学特征与相学论断的相关性;其三,从文化人类学角度研究痣相理论的社会认知建构过程。

值得注意的是,网页58所列的“面部痣相速查表”虽便于传播,却割裂了原书体系。未来研究应注重恢复《麻衣神相》痣相理论的整体性,例如将“足底黑痣主富贵”(网页16)与迁移宫理论结合,探讨身体痣相与面部格局的联动关系,这或许能揭示古代相学“天人合一”观在体征解读中的具体实践。

《麻衣神相》的痣相体系,是相学“由外察内”思想的微观呈现。不同版本记载的差异,既反映了理论流变中的信息损耗,也凸显了相学实践因地制宜的灵活性。在当代,唯有以柳庄派版本为基准,结合医学、统计学等多学科方法,才能剥离其神秘外壳,发掘其中蕴含的人体观察智慧。对于普通读者,建议选择明代注解版本(如《柳庄相法》收录本),并注意区分后世衍生的民间传说,方能真正理解这一古老理论的内在逻辑。