痣相学作为传统相术的重要分支,其起源和发展具有深厚的历史文化背景。以下从起源时间和相学中痣的特征两方面进行解析:

一、痣相学的起源时间

1. 先秦至汉代的萌芽

痣相学最早可追溯至先秦时期,但其理论体系的形成与汉代相术发展密不可分。例如《史记·高祖本纪》记载刘邦“左股有七十二黑子”,将痣作为帝王异相的标志,表明汉代已有通过痣相判断命运的传统。《相理衡真》等古代相书中提及“痣为山川之生林木,地之出堆阜”,将痣与自然地理相类比,体现了早期相学对痣的哲学化解读。

2. 唐宋至明清的体系化

唐代《月波洞中记》、宋代《麻衣相法》等典籍逐步完善痣相理论,划分“头面痣”“手足痣”等分类。明清时期,《痣相大全》等专著出现,系统总结痣的位置与吉凶对应关系,如“显处多凶,隐处多吉”的核心原则。

二、相学中痣的特征定义

1. 形态与吉凶判断

2. 位置分类与象征

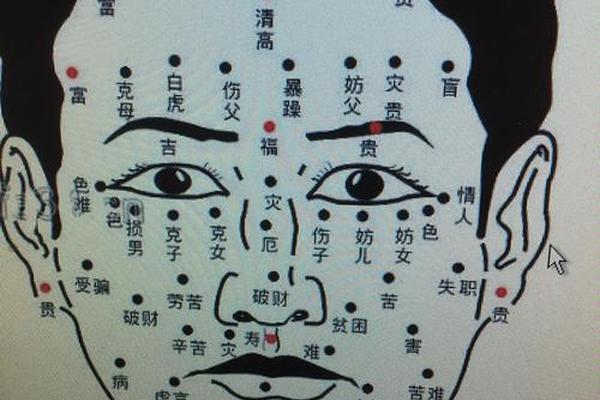

相学将面部和身体分为不同“宫位”,痣的位置决定其影响:

3. 动态变化与心理关联

古籍强调痣的“气色”会随心境变化,如善痣周围出现红润光泽预示运势提升,而恶痣若伴随灰暗气色则需警惕厄运。这种观点将生理特征与心理状态结合,形成“相由心生”的辩证逻辑。

痣相学萌芽于先秦,成熟于汉唐,至明清形成完整体系。其核心通过痣的形态、位置、色泽综合判断命运,兼具神秘主义与经验观察色彩。尽管现代科学视痣为皮肤现象,但作为传统文化的一部分,痣相学仍反映了古人对人体与命运关联的独特认知。