在中华传统文化中,痣相学承载着独特的哲学智慧与生活经验。古人认为,“痣生得奇,反成桃花之美,痣出不异,且是人生指南”,这一观念在《布衣神相》中尤为凸显。布衣神相作为相学的重要分支,主张通过观察人体各部位痣的位置、形态与色泽,揭示个体的命运轨迹与性格特征。其核心逻辑在于“天人合一”——人体与自然界的对应关系,将痣视为能量与信息的载体,既反映先天禀赋,也暗示后天际遇。例如,《麻衣神相》中提到“面无好痣”,但若痣色红润或生有毛发,则可能转化为吉兆,这一理论至今仍被民间广泛沿用。

从文化传承的角度看,布衣神相融合了道家阴阳五行与儒家观。例如,耳垂的痣象征福寿双全,鼻翼的痣关乎财富聚散,而印堂的痣则关联个人气运与社会地位。这种将生理特征与道德评价相联结的体系,既是对人体奥秘的探索,也是对社会秩序的隐喻。近代学者苏民峰在《相學全集》中指出,相学不仅是预测工具,更是古人认知世界的哲学框架,其背后隐藏着对生命规律的敬畏与解读。

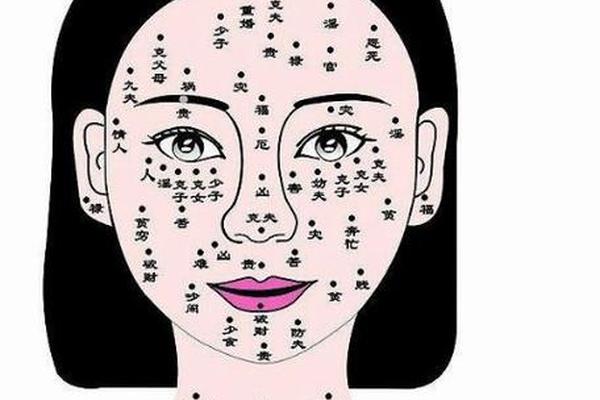

二、面部痣相的吉凶密码

面部作为人体最显要的区域,其痣相尤为复杂。以额头为例,七颗痣呈北斗七星状分布者被视为“帝王之相”,主大富大贵,但若痣色暗淡则可能招致健康隐患。而印堂(两眉之间)的痣则具有双重性:男性若此处有痣,多显贵气但易陷情感纠纷;女性则主富却需防家产被侵。这种矛盾性体现了相学对“平衡”的追求——任何吉兆都需结合整体气色与行为修正。

眼部与颧骨的痣相则暗际关系的玄机。眼尾痣(夫妻宫)常预示感情波折,女性可能因夫运不佳而迟婚;颧骨痣若为善痣,象征职场权势,但恶痣则易遭背叛。值得注意的是,相学对“善痣”与“恶痣”的区分并非绝对,例如耳珠痣虽主财运,但过度显露(如穿耳洞破坏痣相)反而导致财散。这种动态平衡观念,与现代心理学中“自我实现预言”的理论不谋而合。

三、体相与运势的微观关联

身体痣相的研究更注重功能性解读。手足部位的痣常与劳逸程度相关:脚底痣象征“峰候带相”,主事业根基稳固但需经历艰辛;手掌痣则代表掌控力,但滥用权力易损福德。胸腹区域的痣相则关联家庭与健康,如痣主生育贵子,而脐周痣可能暗示情欲过盛,需警惕桃花劫。

背部与臀部的痣相更具社会学意义。肩胛痣反映人际交往能力,红色主贵人相助,黑色则需提防口舌是非。臀部“福禄寿高痣”若位于坐姿接触点,预示中年安稳、子女孝顺,这种将生理特征与生命周期相联结的解读,暗含古人“三十而立,四十不惑”的阶段性人生观。

四、现代视角下的痣相学重构

在科学理性主导的今天,痣相学的价值需重新审视。医学研究表明,部分痣的位置确与健康风险相关,如鼻梁痣可能提示脊椎问题,人中痣需警惕妇科疾病。这为传统相学提供了实证基础,但其因果逻辑需剥离迷信成分。例如“克夫痣”的原始解释,实则可转化为对婚姻沟通模式的警示,而非宿命论断言。

从文化心理学角度看,痣相学为个体提供了自我认知的隐喻框架。如《布衣神相》中“耳后痣主暗财”之说,实则是鼓励人们发掘隐性潜能;而“法令痣宜当参谋”的论断,可视为对职业适配性的朴素观察。这种将生理特征转化为行为指导的智慧,与现代职业测评理论存在功能相似性。

五、争议与反思:科学理性与传统智慧的碰撞

尽管痣相学蕴含文化价值,其局限性亦不容忽视。例如“女性右脸痣主贵”的性别化论断,实质是封建的投射;而“满脸痣多易犯血光”等说法,缺乏统计学依据。当代研究者提出,应区分相学中的经验总结与规训工具,前者如对健康风险的提示,后者如对女性命运的刻板定义。

未来的研究方向可聚焦于跨学科验证。通过大数据分析痣分布与职业成就的相关性,或结合遗传学探究特定痣位的基因表达,这将为传统相学注入现代科学内涵。如何将“相由心生”的古老哲思与积极心理学结合,构建更具建设性的人生指导体系,是值得探索的新领域。

总结

布衣神相痣图作为中国传统相学的精粹,既包含古人观察自然的智慧结晶,也掺杂着历史局限性的文化烙印。其价值不在于宿命论式的预言,而在于提供一种解读自我与世界的独特视角。在现代社会,我们应以批判性思维继承这一文化遗产:剥离迷信成分,提炼其关于健康预警、性格认知的合理内核,同时借助科学方法推动其现代化转型。正如《相學全集》所言:“相由心生,境随心转”,真正决定命运的,始终是认知提升与行动实践的结合。