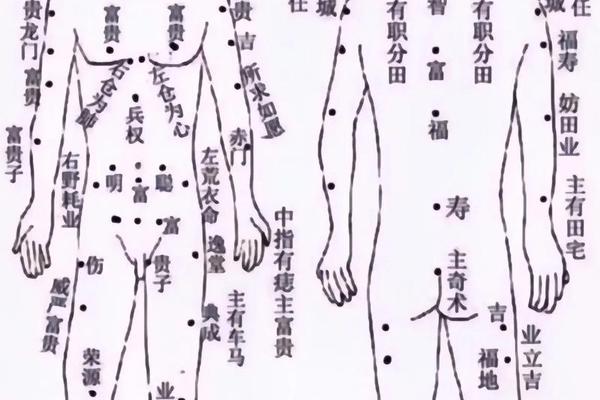

在传统命理学中,痣被赋予丰富的象征意义,尤其是凸起的痣常被视作“吉痣”,认为其承载着财运、福运或性格特质。例如,嘴边三角区的凸起痣被解读为“口才过人”,而耳垂的凸痣则象征“福泽深厚”。这种文化认知使许多人面对凸痣时陷入矛盾:既担忧其影响美观或健康,又害怕破坏“运势”。

现代医学视角下,凸起的痣本质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤。其形态与痣细胞团的深度相关,例如皮内痣常呈现圆顶状突起,而复合痣可能伴随毛发。医学界强调,并非所有凸痣都需要干预,但需警惕其潜在恶变风险。例如,长期受摩擦部位(如手掌、足底)的凸痣,或短期内迅速增大、颜色不均的痣,建议优先通过专业手段评估。

二、凸痣的医学分类与风险评估

根据痣的病理特征,凸起痣可分为皮内痣、复合痣和交界痣。皮内痣深入真皮层,突起明显且多为肤色,恶变概率极低;复合痣则可能伴随颜色加深和毛发增生;交界痣虽平坦但活跃度高,摩擦刺激下易诱发异常。

判断凸痣是否需要祛除,需综合ABCDE原则:观察其对称性(Asymmetry)、边缘规则性(Border)、颜色均匀性(Color)、直径大小(Diameter)及进展速度(Evolution)。例如,若一颗原本规则的凸痣突然出现边缘缺口或颜色混杂(如蓝黑色),则需警惕恶性黑色素瘤的可能。遗传因素、紫外线暴露及内分泌变化(如孕期激素波动)也可能促使良性痣向恶性转化。

三、科学祛除凸痣的方法选择

对于确需处理的凸痣,医学界推荐两种主流方式:手术切除和激光治疗。手术切除适用于直径超过3mm或存在恶变风险的痣,通过局部完整切除病灶并进行病理检验,术后仅留细线状疤痕。例如,皮肤科医生常采用“倒金字塔形”切口设计,确保缝合后创面小于激光灼烧范围。

激光治疗则更适合表浅的小型凸痣(如接合痣),通过光热效应分解黑色素颗粒。激光可能因能量控制不当导致深层痣细胞残留,增加复发或刺激恶变的风险。研究显示,约30%的激光祛痣案例需二次处理,尤其是复合痣和皮内痣。医生普遍建议对深在性凸痣优先选择手术。

四、术后护理与风险规避策略

祛痣后的护理直接影响愈后效果。术后需保持创面清洁,使用生理盐水轻柔擦拭,并涂抹红霉素软膏预防感染。拆线后应持续使用硅酮类疤痕凝胶(如焕妍软膏),抑制增生并促进色素代谢。严格防晒至关重要,紫外线暴露可能诱发切口处色素沉着,形成比原痣更显眼的斑点。

值得注意的是,美容院常推广的“药水点痣”因使用强酸强碱腐蚀组织,易造成凹陷性疤痕或色素沉积。一项临床统计显示,药水祛痣的并发症发生率高达45%,远超手术和激光。医学界强烈建议选择正规医疗机构,避免非专业操作带来的不可逆损伤。

五、未来研究方向与跨学科融合

当前研究需进一步探索痣相学的科学验证路径。例如,通过大数据分析特定位置凸痣与个体健康指标的关联性,或可揭示传统文化中的合理成分。个性化祛痣方案的优化成为热点,如结合基因检测预判恶变风险,或开发靶向黑素细胞的纳米级激光技术以减少组织损伤。

在临床实践中,建议建立“风险评估-文化认知-治疗决策”三位一体的咨询体系。医生需尊重患者的文化信仰,同时以循证医学数据引导其理性选择。例如,对担忧“破财”而拒绝祛除高危痣的患者,可通过病理影像对比直观说明恶变后果。

凸痣的祛除决策需平衡传统认知与现代医学的冲突。命理学赋予其象征意义,但科学评估才是健康管理的基石。面对凸痣,公众应摒弃“以貌取痣”的偏见,优先通过专业皮肤镜检查确认性质,再结合个人需求选择治疗方式。未来,跨学科合作将助力破解痣相迷思,推动祛痣技术向精准化、人性化发展。