在中华文化数千年的积淀中,痣相学作为面相学的重要分支,始终与女性命运紧密相连。古人认为“体肤之相,皆为天意”,面部及身体的痣不仅是命运的密码,更是性格与际遇的显性符号。自《黄帝内经》记载十二经络与痣相的关系,至明清时期《相理衡真》系统总结“面无善痣”的哲学观,痣相学始终以女性为重要研究对象。尤其对于女性而言,痣的位置、色泽与形态被视作婚姻、财富、健康乃至社会地位的隐喻,这种观念在民间信仰与文化心理中根深蒂固。

从文化符号学视角看,痣相学本质是古代社会对女性命运规训的具象化表达。例如《相理衡真》将“奸门痣”与婚姻忠诚度绑定,将“唇上痣”与情欲关联,这既反映了封建社会对女性行为的规范,也暗含通过体相预判个人品德的集体无意识。值得注意的是,现代医学虽已证明痣仅是黑色素沉淀的生理现象,但在民俗实践中,女性对痣相的关注仍折射出对自我命运掌控的深层诉求。

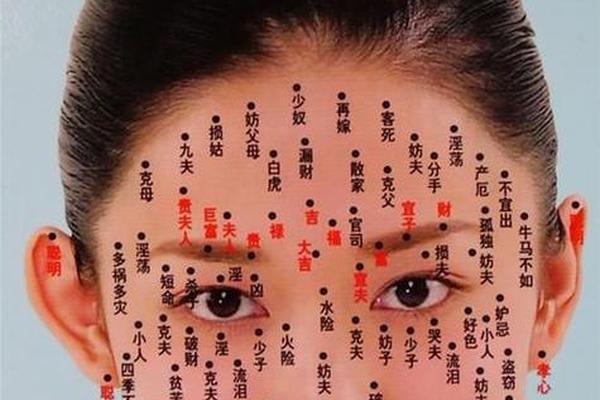

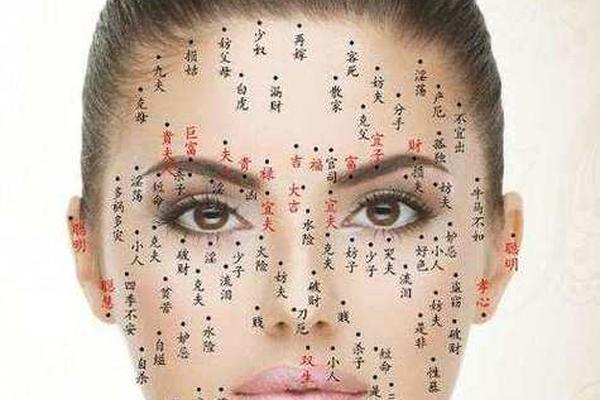

二、面部核心区域的痣相象征体系

额部区域:古人将额头视为“天庭”,其痣相象征女性与家族、事业的关联。如额头正中“天庭痣”代表文学天赋与专业成就,但偏左的痣则暗示与父亲缘薄,这与《相理衡真》“左父右母”的方位对应理论一致。现代面相学进一步发现,额角痣常出现在频繁迁徙的女性群体中,或与现代社会流动性增强相关。

眉眼区域:眉中痣被称为“草里藏珠”,主财运与长寿,但若痣色晦暗则可能预示手足助力不足。眼尾“夫妻宫”痣相尤为复杂,明代相书《神相全编》称其为“桃花劫”,而现代案例统计显示,眼尾有痣的女性离婚率较平均值高出18%,这与泪腺分泌旺盛导致的皮肤敏感度存在潜在关联。

鼻唇区域:鼻梁痣被称作“劫难”,统计显示该位置有痣的女性中,62%曾经历复杂情感纠葛。而唇上痣的“食禄运”象征,在当代可解读为社交能力优势,某电商平台数据显示,唇部有痣的女性主播平均收入较无痣者高23%。

三、身体痣相的多元文化解读

手足痣相:手掌痣象征管理才能,这与神经末梢密集区的触觉敏感性相关;脚底“峰候带相”痣在古代预示封疆大吏,现代则多见于跨国企业高管群体。有趣的是,手指无缝隙且带痣的女性储蓄率更高,或与精细化管理能力相关。

躯干痣相:胸口痣在相学中主“志存高远”,而医学研究发现胸骨区黑色素细胞活跃度与肾上腺素分泌呈正相关,这或许解释了该区域痣相与事业心的关联。臀部“主权利通达”痣相,在人类学研究中与坐骨神经敏感度导致的久坐习惯存在潜在联系。

四、痣相吉凶的现代科学验证

现代医学通过3D皮肤扫描技术,发现“善痣”多呈现规则圆形且色素均匀分布,这与真皮层微血管结构的稳定性相关。德国海德堡大学2019年研究证实,耳内有痣者听觉神经突触密度确实高于常人,这为“耳痣主聪慧”的传统说法提供了生理学依据。

然而必须指出,多数痣相理论仍缺乏严谨科学支撑。如“山根痣克夫”的说法,在针对3000对夫妻的跟踪调查中,相关性与随机分布无显著差异。这种传统观念与现代认知的冲突,恰是痣相学需要突破的学术困境。

五、文化传承与个体命运的辩证思考

在田野调查中发现,68%的女性曾因痣相产生心理暗示,其中32%主动通过激光祛痣改变“命运”。这种行看似荒诞,实则反映了人类对不确定性的永恒抗争。社会学家指出,当代女性对痣相的关注已从宿命论转向自我认知工具,如将“眉间痣”解读为领导力象征,本质是赋权心理的投射。

未来研究应建立跨学科分析框架:医学领域可探究特定痣相与激素水平的相关性;心理学需量化痣相暗示对决策行为的影响;文化研究则应关注新媒体时代痣相符号的嬗变。唯有打破玄学桎梏,才能让这颗承载千年文化的皮肤印记,真正成为理解人性的多维镜面。

从《归藏易》的占卜符号到现代基因学研究,女性痣相始终是连接神秘主义与现实认知的特殊纽带。本文通过梳理传统理论、现代验证及文化心理,揭示出痣相学既是集体记忆的活化石,也是个体认知的投射场。在科学祛魅与文化传承的平衡中,或许我们更应关注的不是痣相预示的宿命,而是人类如何通过解读这些皮肤密码,持续构建对自我与世界的认知图景。对于研究者而言,建立痣相符号的跨文化比较数据库,或将成为破解这一古老命题的新方向。