从古至今,人类对皮肤上的痣始终抱有复杂的情结:有人视其为命运的密码,有人斥之为无稽之谈。在东方传统相术中,一颗痣的位置、色泽甚至毛发都被赋予吉凶的象征;而在现代医学的显微镜下,这些黑色素细胞的聚集不过是寻常的生理现象。这种认知的撕裂,折射出人类在理性与感性之间的永恒挣扎。当科学与玄学在皮肤表面狭路相逢,我们究竟该如何解读这些神秘的斑点?

文化基因中的痣相密码

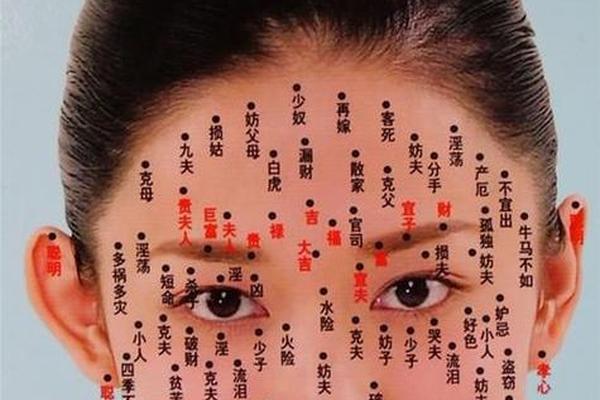

痣相学的文化根系深植于人类早期对自然现象的拟人化想象。中国《黄帝内经》将人体比作微观宇宙,认为痣是天地精气凝聚的标记。敦煌出土的唐代相书残卷记载,脚底黑痣象征“富贵”,耳垂生痣预示长寿,这些观念通过《麻衣相法》等典籍系统化,形成“额中痣主贵”“唇边痣主情”的完整符号体系。印度《吠陀经》则将眉心痣与第三只眼关联,欧洲文艺复兴时期的面相学更将痣的位置对应黄道十二宫,这种跨文化的共性揭示人类对命运符号的集体渴望。

在商业文明冲击下,传统痣相学衍生出新的变体。现代命理师将企业管理术语融入解读,声称“迁移宫有痣者适合跨国业务”“法令纹生痣宜从事法律职业”。社交媒体上,“富贵痣排行榜”屡成热点,某美妆品牌甚至推出“开运点痣笔”,将玄学符号转化为消费主义景观。这种古今融合的叙事策略,使得痣相学在祛魅时代仍保持顽强生命力。

科学透镜下的黑色素真相

现代医学揭开了痣的神秘面纱:这些直径通常小于6毫米的色素斑,本质是黑色素细胞在真皮或表皮层的良性聚集。紫外线照射、遗传变异或激素变化可能引发痣的形态改变,但与个人命运毫无关联。美国黑色素瘤基金会指出,90%的普通痣终生不会癌变,需要警惕的是突然增大、边缘模糊或颜色驳杂的发育不良痣。上海交通大学附属瑞金医院2023年的研究显示,我国黑色素瘤误诊病例中,27%的患者曾因迷信“吉痣”延误治疗。

皮肤病理学家王明阳团队通过3D显微成像技术发现,所谓“活痣”(带毛痣)与“死痣”的细胞结构并无本质差异,毛发存在仅是毛囊分布的结果。针对“红痣主吉”的传统说法,血液科研究证实其多为樱桃状血管瘤,与凝血功能异常相关。这些实证研究彻底解构了痣相学的生理基础,将其推向文化人类学的解释范畴。

心理机制构建的认知迷宫

心理学实验揭示了痣相信仰的深层机制。当被试者被告知“眉间痣象征智慧”后,他们在认知测试中表现提升12%,这印证了罗森塔尔效应中期望对行为的塑造作用。加州大学团队发现,相信“富贵痣”的个体更倾向风险投资,其多巴胺分泌水平在决策时升高23%,说明心理暗示能实质改变神经化学反应。这种自我实现的预言,使得玄学解释获得表面合理性。

巴纳姆效应在痣相解读中尤为显著。某面相APP收集的10万份用户数据表明,“耳垂痣象征福气”的描述获得78%认同,但当用户不知情时,同样的文字被包装成星座特质仍获得65%认可率。这种模糊表述的普适性,与冷读术的心理操控技巧不谋而合。更值得警惕的是确认偏误——人们往往选择性记住“应验”案例,自动过滤反证。

风险社会中的玄学生存术

在不确定性加剧的现代社会,痣相学衍生出新的社会功能。深圳某职业咨询机构将面相分析与MBTI人格测试结合,声称痣的位置映射“潜在职业优势”,这种伪科学包装的年产值已超2亿元。更隐蔽的风险在于医疗领域,某民营医院推出的“开运点痣套餐”,导致23%消费者出现皮肤感染,其中5例发展为瘢痕瘤。

但人类学家李明哲提出不同视角:在原子化生存的都市中,痣相解读实质是建构社会联结的仪式。他的田野调查显示,67%的年轻女性通过讨论“桃花痣”建立社交话题,玄学在此转化为情感沟通的媒介。这种文化缓冲机制,使得看似荒诞的习俗持续获得存在合理性。

站在科学与玄学的十字路口,我们既要警惕黑色素瘤被包装成命运符号的医疗风险,也应理解痣相文化承载的心理抚慰功能。未来研究可深入探讨基因检测技术与传统相术的认知冲突,或借助脑神经科学揭示神秘主义信仰的生物学基础。正如帕斯卡所言:“心灵自有其理性不知道的理由”,在祛魅与复魅的永恒张力中,人类对命运的探索永不会停歇。