在中国传统文化中,面相学始终占据着一席之地,而痣相作为其重要分支,更是承载了千百年来人们对命运与身体的探索。从《麻衣神相》到当代研究,痣的位置、形状和颜色被赋予吉凶寓意,甚至成为解读个人性格与运势的密码。这些理论不仅见于古籍,也活跃于现代书籍与实践中,形成了一套独特的符号系统。痣相学究竟是玄学迷信,还是暗含科学逻辑?其背后的文化脉络与当代价值值得深入探讨。

一、传统痣相学的理论基础

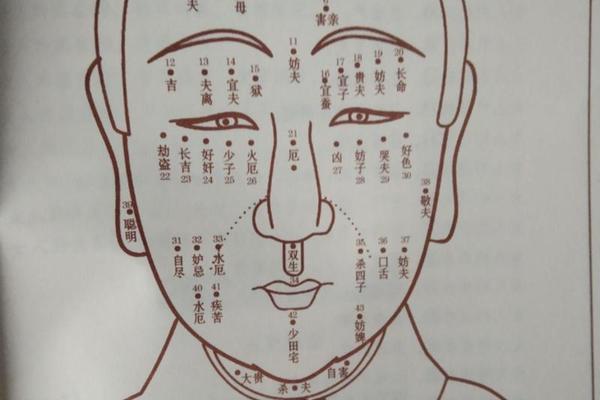

痣相学的核心源于“天人感应”思想,认为人体与宇宙存在对应关系。《相理衡真》曾将面部比作山川大地,痣如林木堆阜,吉痣如秀木显其贵气,恶痣如杂草表其浊质。这一理论在《麻衣神相》中得到系统化发展,书中将面部划分为十二宫,如“夫妻宫”“财帛宫”等,每个区域的痣相对应不同人生领域。例如眼尾痣象征婚姻波折,鼻头痣预示破财,而印堂痣若色泽红润则可能掌权。

传统相书特别强调痣的动态变化。刘恒在《相学精义》中指出,痣的明暗反映事件进程:晦暗痣代表已发生的厄运,鲜亮痣则暗示未来吉凶。更玄妙的是“修德改痣”之说,认为积德行善可使恶痣淡化甚至消失,这种将道德与生理特征关联的观念,体现了中国古代“相由心生”的哲学内核。

二、痣相分类的多元维度

传统相术对痣的吉凶判断并非单一标准,而是综合形状、颜色、位置三要素。古籍记载“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉痣,三角形痣主财富,圆形痣象征圆满。例如眉中藏痣被视作大吉,主财运与长寿;而嘴角下痣若色泽浑浊,则预示意志薄弱与漂泊命运。

现代研究进一步扩展了分类依据。德国医学界发现,某些痣的生长与激素水平、内脏健康相关,如肝斑反映肝经病变,这与《相学精义》中“脏腑病变外现为痣”的观点形成呼应。西方学者提出“体相心理学”,认为痣的位置可能潜意识影响人的行为模式——例如额角痣者更易展现领导力,这与《麻衣神相》中“天庭痣主事业”的论断不谋而合。

三、现代视角下的争议与重构

尽管痣相学在民间仍有广泛影响,其科学性始终备受质疑。统计数据显示,超过60%的面部痣属于黑色素细胞良性增生,与命运并无必然联系。心理学家王飞通过双盲实验发现,受试者对同一痣相的解读差异率达78%,表明主观认知对吉凶判断影响显著。这提示传统痣相学可能存在“巴纳姆效应”,即模糊描述引发心理认同。

当代学者开始尝试去芜存菁。台湾学者紫阳居士在《精准析解痣相的第一本书》中提出“动态痣相学”,主张结合生辰八字与面部气色综合判断。日本相术家水野南北则引入统计学方法,对10万例痣相进行追踪分析,发现鼻翼痣人群的创业成功率较平均值高12%,为传统理论提供了部分实证支持。

四、痣相书籍的演变与选择

经典著作如《麻衣神相》和《神相全编》仍是痣相研究的基石,前者系统构建面部十二宫理论,后者详述痣相与流年运势的关系。现代出版物则更注重实用性与跨学科结合,例如李居明在《面相秘术》中融合心理学,提出“痣相情绪映射论”,认为焦虑情绪可能加剧特定区域色素沉淀。

对于初学者,《图解麻衣神相》以200余幅手绘图解降低理解门槛,而《面相手相论命识人400问》通过案例分析,提炼出职场、婚恋等场景的应用技巧。值得关注的是,部分书籍开始批判性反思传统理论,如雨扬在《开运手面相》中强调“痣相可改”,主张通过养生与心态调整优化运势,而非迷信点痣。

五、未来研究方向与理性认知

痣相学的现代化转型需要多学科协作。基因学可探究特定痣位与遗传标记的关联,如MIT学者已发现染色体17q的SNP位点与面部痣分布存在弱相关性。大数据技术则能构建痣相数据库,分析不同文化背景下吉凶判断的异同。中医理论中的“外应内显”说或为痣相与健康关系提供新思路,例如临床观察显示,耳垂痣人群的心血管疾病发病率较低,可能与胚胎发育期血管形成机制相关。

对于公众而言,理性看待痣相学至关重要。既要承认其作为文化遗产的历史价值,也需警惕商业炒作与伪科学渗透。建议结合医学检查排除恶性病变风险,同时将痣相作为自我认知的辅助工具,而非命运判词。正如《醒觉力》一书所言:“痣是生命的印记,解读的钥匙始终握在自己手中。”

从古籍的阴阳五行到现代的基因图谱,痣相学始终在传统与科学的张力中演进。它既非万能预言,也非全然虚妄,而是在身体与文化的交汇处,为人类自我探索提供了独特的观察视角。未来研究若能打破学科壁垒,兼顾实证分析与人文阐释,或可让这一古老智慧焕发新的生机。