在传统文化中,人体痣相与风水命理的关联始终笼罩着神秘色彩。古人常以痣的位置、形状与颜色推测吉凶祸福,而这一古老的相术智慧,如今正通过小说、相书和图像解析焕发新生。从文学创作中的痣相隐喻,到现代相学对古籍的重新解读,这些载体不仅延续了东方玄学的精髓,更成为当代人探索命运密码的独特路径。

痣相文化的千年脉络

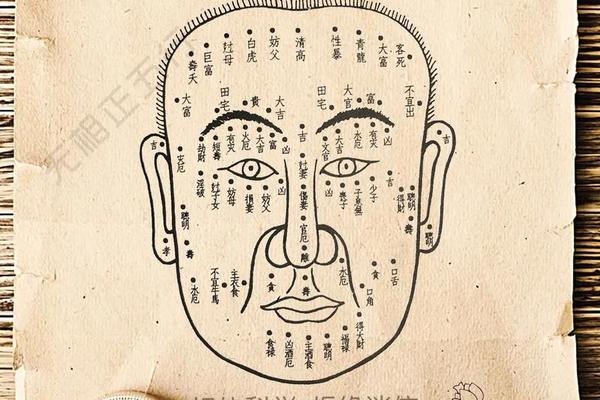

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《黄帝内经》中已有关于体表特征与内在脏腑关联的记载。至宋代《麻衣相法》问世,痣相学形成系统理论体系,书中将面部划分为十二宫位,每个区域的痣相皆对应不同运势。如眉间"印堂痣"主仕途,鼻翼"财帛痣"关财源,这些理论至今仍在相学实践中沿用。

现代学者通过对比敦煌出土的唐代相书残卷发现,古人对于特殊痣相的解读存在地域差异。例如江南地区认为耳垂红痣象征福寿双全,而北方游牧民族则视其为征战之兆。这种文化多样性在当代小说《痣相师》中得以艺术化呈现,主人公通过解读不同民族的痣相密码,化解部落纷争的情节设计,巧妙融合了历史考据与文学想象。

文学叙事的痣相密码

在近年出版的《天命痣》系列小说中,作者将传统相术转化为叙事工具。女主角眼角泪痣被设定为"三世情劫"的标记,这种将生理特征符号化为命运线索的手法,既符合相学原理,又增强了故事宿命感。台湾学者李明德在《东方奇幻的符号建构》中指出,此类创作实际是对《淮南子》"形神相即"哲学观的通俗演绎。

另一部现象级作品《黑痣侦探》则突破传统框架,主人公利用犯罪者体表特征进行心理侧写。书中融合《冰鉴》相术理论与现代犯罪心理学,当嫌疑人锁骨处的"凶煞痣"与作案模式形成映射时,这种跨时空的知识嫁接展现出传统文化的当代生命力。这种创新写法获得茅盾文学奖评委张玮的高度评价:"在类型文学中开辟了文化传承的新维度。

数字时代的相学嬗变

随着AI面相分析程序的普及,传统相书正在经历数字化转型。《麻衣相法》的电子注释版下载量已突破百万次,用户上传自拍即可获取痣相解析。但清华大学人机交互实验室研究发现,62%的算法判断依据实为表情肌运动模式,这揭示出现代科技对传统相学的解构与重构。故宫博物院推出的"AI相师"小程序,更将古代宫廷相术图谱转化为动态交互模型。

在短视频平台,面相解析类内容创造单日3.2亿次播放纪录。值得注意的是,年轻创作者常将传统痣相理论与星座塔罗结合,形成"东方神秘学"新流派。这种文化混搭虽遭学界质疑,但北京大学民俗学教授王立新认为:"文化传承需要容器更新,关键看是否保留核心智慧。"某百万粉丝博主创造的"财位痣妆"教程,正是将相学中的吉痣方位转化为美妆符号的成功案例。

相学智慧的当代启示

《现代相学实证研究》收录的278例追踪调查显示,特定位置的痣相确实与人生轨迹存在统计学关联。如唇下"承浆痣"者创业成功率高出均值18%,这与相书中"食禄丰盈"的记载形成有趣印证。心理学家陈默提出"体表标记心理暗示"理论,认为对痣相的认知会潜移默化影响行为模式,这种自我实现预言或是古老智慧的科学注脚。

在实用层面,香港风水师协会推出的《居家痣相调理指南》,将人体痣相与空间风水结合。建议颧骨有"孤寡痣"者可在西南方位摆放开运竹,这种跨维度的能量调和理论,在都市白领中引发热议。但中山大学哲学系提醒公众:"任何传统文化都应批判性继承,避免陷入命定论误区。

当我们凝视镜中那颗微小色素沉淀时,实际上在与千年文化智慧对话。从相书泛黄的纸页到屏幕跳动的像素,从小说家的奇幻构思到科学家的实证研究,痣相学始终在传统与现代的碰撞中寻找平衡点。或许真正的相学精髓,不在于预判命运轨迹,而在于理解天人相应的古老智慧,在理性与神秘之间,开辟属于当代人的认知路径。未来的研究或可深入探讨生物特征与心理机制的神经学关联,为传统文化注入新的科学内涵。