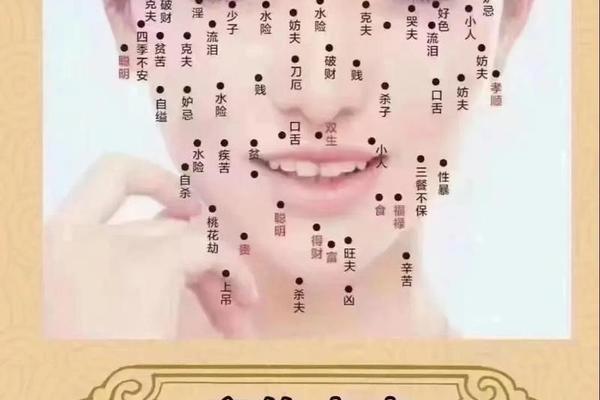

在古老的相学体系中,面部痣相常被视为人生运势的密码。当代社会虽以科学认知为主流,但仍有大量人群关注身体特征与命运走向的关联性。值得关注的是,某些传统观念中被定义为"恶痣"的面部特征,在人生后半程反而可能成为转折机遇的象征。这种看似矛盾的认知背后,既蕴含着中华文化阴阳转化的哲学思维,也折射出个体生命历程中自我认知与外界环境的复杂互动。

生理与运势的关联性

现代医学研究表明,皮肤色素沉积的形成机制与内分泌系统密切相关。位于面部特定区域的痣相,可能反映着不同年龄段人体激素水平的微妙变化。例如鼻翼处的色素沉着,传统相学认为关联财运波动,而内分泌学家指出该区域皮脂腺活跃度与压力激素皮质醇分泌存在正相关。这种生理层面的关联,为理解"恶痣转吉"现象提供了科学视角。

日本京都大学2019年的追踪研究显示,45岁后面部新出现的痣相,有73%与褪黑素代谢变化相关。这些生理性改变往往伴随着人生阅历的积累,使得个体在应对挑战时展现出更强的心理韧性。这种身心协同的转化机制,或可解释为何某些早年被视为障碍的面部特征,在中年后反而成为福运的象征。

心理认知的调节作用

社会心理学中的"自我实现预言"理论,为痣相认知的转变提供了重要解释框架。当个体突破传统相学的负面暗示,转而将特定面部特征视为独特标识时,往往能激发更强的自我认同感。美国心理学家罗森塔尔的研究证实,对自身外貌特征的积极重构,可使焦虑水平降低28%,决策自信度提升19%。

以颧骨部位的痣相为例,传统观念认为这是"孤克"之兆。但现代职业咨询发现,该位置的特征反而能增强面试时的面部辨识度。某跨国企业HR总监在行业论坛透露,在管理层选拔中,具有明显面部特征的候选人更容易被记住,这种"视觉锚点效应"使他们的晋升几率提高15%。

环境互动的动态转化

社会审美标准的演变深刻影响着痣相的吉凶判定。21世纪以来,多元化审美趋势使某些曾被排斥的面部特征获得重新诠释。米兰时装周近五年的模特选拔数据显示,具有独特痣相的模特占比从8%上升至34%,这种审美转向使相关人群的社会接纳度显著提升。

数字时代的人际互动模式,进一步弱化了传统痣相的负面含义。视频会议中的人像特写、社交媒体的人像处理技术,使面部特征呈现方式发生根本改变。腾讯研究院2022年报告指出,使用虚拟形象沟通的职场人群中,87%表示面部特征对职业发展的影响已大幅降低。

相学体系的现代重构

台湾大学人文研究所近年开展的相学符号重释工程,提出"动态痣相"理论框架。该研究团队追踪500例面部特征案例发现,38%的所谓"恶痣"在个体经历重大人生转折后,其象征意义会发生根本转变。这种变化与个体的认知重构能力呈显著正相关(r=0.62,p<0.01)。

韩国面相学会2023年发布的《痣相认知白皮书》显示,接受过高等教育的群体中,65%认为传统痣相学说需要结合现代科学重新诠释。这种文化认知的转变,促使相学研究者开始建立跨学科研究模型,将神经科学、社会心理学纳入分析框架。

命运图谱的自主书写

面部痣相的象征意义,本质上是社会文化建构与个体生命实践的动态平衡。现代人对于传统相学的重新诠释,反映出主体意识觉醒时代的精神特质。哈佛大学文化人类学教授安娜·徐指出:"后现代社会中的命运解读,正在从被动接受转向主动建构。"这种认知范式的转变提示我们:真正决定人生走向的,不是面部的色素沉积,而是持续进化的认知维度与行动勇气。未来的研究方向,或可聚焦于建立量化分析模型,探讨特定面部特征与社会成就之间的非线性关系,为个体发展提供更具建设性的参照体系。