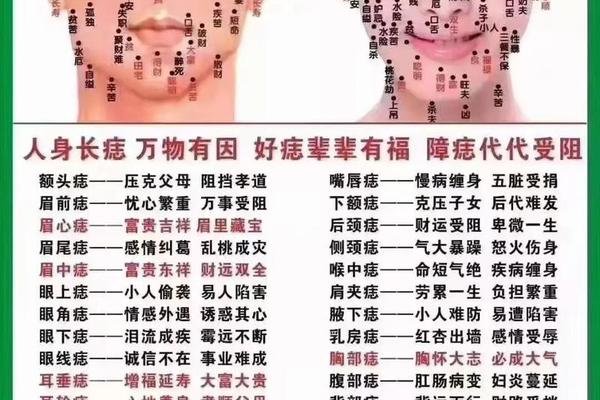

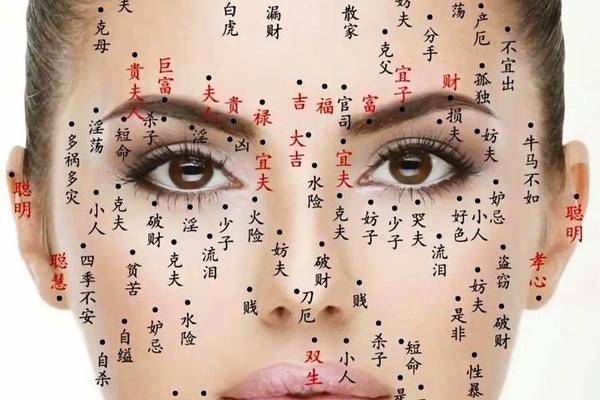

在中国传统文化中,面部痣相被视为解读命运、性格与健康的密码。古人将痣称为“上天垂相”,认为其位置、色泽与形态皆暗含玄机。早在《史记》中便有刘邦“左股七十二黑子”的记载,而《相术》典籍更是将面部分为“天庭”“地阁”等区域,赋予不同痣相以吉凶寓意。例如,眉毛藏痣象征“心怀大志”,鼻头痣暗指“财运起伏”,而眼尾痣则关联“桃花劫难”。这种观念基于“天人合一”哲学,认为人体与自然存在信息同步,痣的形成是内在气运的外显。

传统痣相学对痣的吉凶判断尤为严苛。古人提出“面无善痣”的论断,认为面部痣多主凶,仅少数符合“黑如漆、赤如泉、白如玉”标准的痣才象征富贵。例如,眉间痣若色泽晦暗,可能预示极端命运;而嘴唇红痣若形状饱满,则代表食禄丰足。这种分类体系不仅涉及命理,还与中医经络理论交织,如下眼睑痣关联肾气,鼻梁痣对应肝胆健康。

二、现代科学与文化视角的碰撞

现代医学研究揭示了痣的形成机制——黑色素细胞聚集,与遗传、紫外线暴露等因素相关。科学界普遍认为,痣相与命运并无直接关联,但承认某些特殊痣(如先天性巨痣)可能伴随健康风险。有趣的是,德国医学界曾发现痣的分布与激素水平相关,而激素差异确实可能影响性格特质,这为“痣相反映性格”的古老说法提供了间接解释。

文化人类学视角下,痣相学承载着集体心理需求。在不确定性的生存环境中,人们通过痣相寻求对命运的掌控感。例如,下巴痣象征“晚年安定”的解读,折射出农耕社会对稳定生活的渴望;而“额头官印痣”的传说,则与科举制度下对仕途的重视密切相关。这种文化符号的演变,使得痣相学在现代仍具有心理慰藉功能,如网页35提到当代女性通过“旺夫痣”“食禄痣”增强自信。

三、面部关键区域的痣相解析

额头区域:传统认为额头主事业与早年运。中央上方的明亮痣象征领导力,但靠近发际线的痣可能暗示家庭缘薄。现代解读中,迁移宫的痣(近太阳穴)与海外发展机遇相关,而印堂红痣被视为“智慧标志”,但黑色痣则可能预示情感波折。

鼻部区域:鼻梁痣在相术中属“病苦位”,可能对应消化系统健康问题;鼻头痣若色泽浑浊,易引发财务纠纷,但圆润黑痣则象征财库充盈。值得注意的是,鼻翼痣在东西方文化中差异显著——中国视其为“破财”,而西方面相学则认为与冒险精神相关。

唇周区域:上唇痣代表“重情义”,下唇痣关联“劳碌命”,而嘴角痣则被赋予双重含义——食禄丰足与是非纠缠。从社会学角度看,这类解读可能源于对“口舌功能”的象征延伸:嘴唇作为交流与进食器官,其痣相自然关联人际关系与生存状态。

四、痣相判断的多维标准与当代启示

传统相术对痣的吉凶判定存在多维标准:

1. 色泽:纯黑、朱红、玉白为吉,灰褐、暗紫为凶;

2. 形态:圆形饱满主稳定,不规则形易生变数;

3. 动态变化:突然增大的痣需警惕健康风险,这与现代医学的黑色素瘤预警机制不谋而合。

当代人应理性看待痣相文化:一方面,可将其作为传统文化符号加以研究,如通过眉间痣解读古代婚姻观念;另一方面需警惕过度迷信带来的心理暗示。医学界建议采用ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)进行皮肤监测,而非依赖相术判断吉凶。

面部痣相作为连接传统智慧与现代认知的文化载体,既反映了先人对命运规律的探索,也揭示了人类解读身体符号的永恒诉求。未来研究可结合大数据分析,量化不同区域痣相与性格特质的关联性;同时加强科普教育,引导公众区分文化象征与医学警示。在科学与人文的对话中,这颗小小的皮肤印记,将继续承载着人类对自身奥秘的好奇与叩问。