在传统相学中,鼻子的形态与痣相被视为解读命运的重要窗口。鼻梁象征健康与事业,鼻头关联财帛,鼻翼则暗藏贵人运势,每一处细微的色素沉淀都可能被赋予吉凶的隐喻。随着现代医学的发展,人们对痣的认知早已超越玄学范畴,转而关注其健康风险与美学意义。这种传统智慧与现代科学的碰撞,使得鼻部痣相的讨论既充满文化厚度,又裹挟着现实抉择的复杂性。

痣相的传统文化隐喻

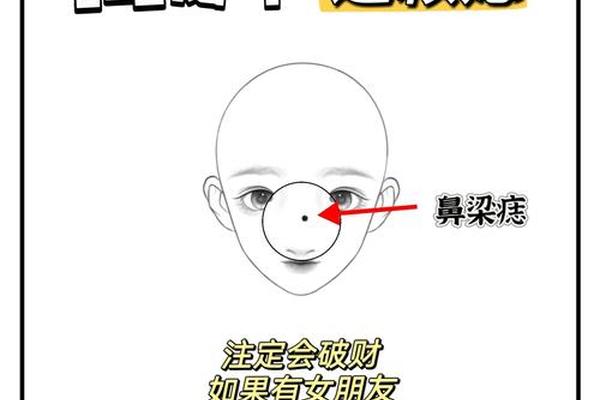

传统相学将鼻子视为“财帛宫”,其痣相被赋予强烈的命运象征。鼻头(准头)的痣常被解读为破财之兆,如《相学精义》所述“鼻头有痣则破产”,这种观点在民间广为流传。而鼻翼(兰台、廷尉)的痣则与偏财流失相关,相书称“鼻翼有痣不聚财”,暗示投资易失利。更特殊的是山根(鼻梁根部)的痣,被认为影响婚姻稳定性,男性山根痣象征桃花劫,女性则关联配偶健康。

这些解读背后暗含身体全息理论。古籍《相学精义》提出“有诸内必形诸外”,认为痣相是脏腑机能的投射。例如鼻梁痣对应肝胆问题,鼻翼痣反映肠胃失调,这种将体表特征与内在健康关联的思路,与现代医学的皮肤-内脏反射理论存在微妙呼应。不过相学更强调命运决定性,如网页20所述“鼻梁痣意志薄弱,易受他人影响”,将生理特征升格为性格标签。

医学视角下的风险与评估

现代医学对痣的认知呈现二元性:良性色素痣与恶性病变的博弈。鼻部因长期暴露于紫外线,成为基底细胞癌的高发区,临床统计显示30%的面部皮肤癌始发于鼻周。这类病变早期常被误认为普通黑痣,但其特征如边缘模糊、快速增大、表面溃烂等可作为预警信号。例如网页32报道的病例中,患者鼻部“黑痣”经病理检测实为恶性肿瘤,凸显医学检查的必要性。

在治疗层面,鼻部解剖结构的特殊性使祛痣面临挑战。鼻尖皮肤紧贴软骨组织,传统激光可能造成凹陷性瘢痕,而手术切除需权衡器官变形风险。新兴的痣剜除术虽能减少缝合痕迹,但愈合周期长达3-4周,且存在8.6%的感染概率。医学界普遍建议直径超过3mm的鼻部痣优先考虑病理检测,而非单纯出于美观需求进行处理。

点痣决策的多维考量

从面相学角度,痣的吉凶判定存在动态标准。相书强调“善痣”需满足色泽乌亮、边缘清晰、伴有毛发等条件,此类痣相被认为具有增益作用。例如网页51指出,鼻翼痣若呈现“黑如漆”特征,反而象征贵人运,建议保留。这种辩证思维为决策提供弹性空间——并非所有鼻部痣相都需消除,关键在综合形态、位置、色泽进行个体化判断。

心理学研究则揭示“认知重塑”的影响机制。当个体深信痣相隐喻时,可能产生自我实现预言效应。如网页10所述,认为鼻头痣破财者可能因过度保守错失投资机会,而将鼻梁痣解读为意志薄弱者易陷入决策依赖。这种心理暗示的强度,在临床调查中显示与受教育程度呈负相关。祛痣不仅是物理行为,更涉及认知模式的重构。

文化碰撞与未来方向

当前研究呈现传统相学与现代科学的割裂状态。相学文献多停留于经验描述,缺乏量化验证;而医学研究侧重病理分析,忽视文化心理影响。跨学科研究或成突破口,例如建立痣相特征与皮肤病变的关联数据库,或通过大数据分析验证“鼻翼痣破财”说法的社会经济基础。针对祛痣人群的追踪研究显示,38%的受访者术后心理焦虑得到缓解,这为身心医学提供新的干预思路。

在实践层面,建议建立分级决策模型:首要排除恶性病变风险,其次评估美学影响,最后参考文化心理需求。对于执着于痣相隐喻者,可借鉴认知行为疗法进行心理疏导,而非简单实施祛痣手术。未来研究需加强医患沟通中的文化敏感性,在尊重传统认知的基础上传递科学观念。

鼻部痣相的探讨实质是传统玄学与现代理性的对话场域。它既折射出人类对命运掌控的永恒追求,又凸显身体作为文化载体的象征意义。在祛痣决策中,科学理性应作为基石,但文化心理需求同样值得重视。唯有将病理筛查、美学评估、文化解读三维融合,才能实现真正意义上的个体化健康管理。这要求医学界打破学科壁垒,在实证研究中纳入人文视角,让千年相学智慧在现代科学框架下获得新生。