从古至今,民间流传着“夫妻痣”与“夫妻相”的说法。前者被赋予前世今生的浪漫想象,后者则被科学界证实与基因选择、行为趋同密切相关。生活中仍有不少夫妻既无对称的痣点,容貌也无明显相似性。这种矛盾现象背后,既隐藏着文化信仰的深层逻辑,也折射出人类择偶行为的复杂机制。

一、传统信仰与科学视角的碰撞

在东方玄学体系中,“夫妻痣”常被解读为宿命缘分的标记。传说中,不愿喝下孟婆汤的恋人会在掌心或胸前留下痣点,作为转世相认的凭证(网页1)。这种叙事将痣的位置与情感专一度关联,认为相同部位的痣象征着“同心同德”(网页56)。相术学进一步将“夫妻宫”(眼尾至太阳穴区域)的痣视为婚姻质量的风向标,认为此处的痣可能暗示情感波折或道德观念薄弱(网页69)。

然而现代科学研究揭示了截然不同的逻辑。2023年《自然-人类行为》期刊的元分析显示,伴侣在智商、政治倾向等81.8%的特征上存在显著相似性(网页29)。这种相似性更多源自基因层面的趋同选择,而非玄学意义上的“天作之合”。进化心理学指出,人类潜意识中会排斥与近亲基因高度相似者结合,这解释了为何部分夫妻初始阶段并无外貌相似性(网页25)。

二、基因选择与后天趋同的辩证关系

择偶偏好中的“相似性悖论”是理解该现象的关键。科罗拉多大学的研究表明,尽管长期伴侣会发展出趋同的面部特征,但单身者更倾向选择基因差异大的对象(网页26)。这种矛盾源于进化机制的双重作用:一方面,基因多样性有利于后代健康;价值观趋同能降低婚姻冲突成本(网页32)。例如,吸烟者更易选择同为烟民的伴侣,这种行为趋同可能逐渐外化为相似的皱纹形态。

后天共同生活产生的“变色龙效应”则提供了另一条解释路径。密歇根大学的实验发现,结婚25年以上的夫妻面部相似度显著高于新婚夫妇(网页32)。这是因为长期的情感共鸣会塑造相似的表情肌使用习惯,例如频繁微笑的夫妻会形成相近的法令纹走向。但若双方缺乏深度情感互动,这种趋同效应便难以发生,这也解释了部分夫妻始终缺乏外貌相似性的现象。

三、社会观念与个体心理的交互作用

文化语境对“夫妻相”认知具有重塑作用。在中国传统婚配观中,痣的位置常被赋予特殊意义,如胸部对称痣被视为“旺夫”象征(网页54)。这种文化编码影响着个体的自我实现预期——相信“夫妻痣”寓意的伴侣更倾向经营关系,间接提升婚姻稳定性。但现代医学证实,所谓“夫妻宫”的痣不过是黑色素沉积,与肝功能等生理指标无必然联系(网页64)。

个体心理机制同样发挥着调节作用。面相学统计显示,自认为有“夫妻相”的伴侣婚姻满意度未必更高(网页32)。这是因为外貌相似性可能掩盖价值观差异,当蜜月期滤镜消退后,实质矛盾反而更易爆发。反观那些缺乏外在相似性的夫妻,若能在认知风格、情绪管理等方面形成互补,反而能建立更稳定的亲密关系(网页56)。

四、未来研究与现实启示

当前研究仍存在若干盲点。多数实验采用静态照片比对,未能捕捉微表情动态趋同过程;跨文化比较研究匮乏,例如印度种姓制度对夫妻相似性的影响尚未明晰(网页32)。建议未来采用AI微表情分析技术,结合十年期追踪调查,建立“相似性-婚姻质量”的动态模型。

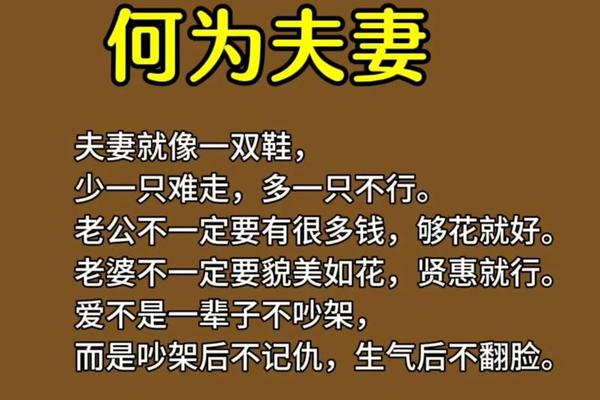

对普通夫妻而言,理性看待传统玄学与现代科学的辩证关系尤为重要。与其执着于痣的位置或外貌相似度,不如关注情感内核的契合:共同参与决策的频率、冲突解决模式的兼容性、价值观校准机制等,才是维系婚姻的本质要素(网页29)。那些未被赋予“夫妻相”神话的伴侣,反而能以更清醒的态度经营关系,创造独特的亲密范式。

从孟婆传说到基因解码,人类对亲密关系本质的探索从未停歇。“夫妻痣”承载着对永恒之爱的诗意想象,“夫妻相”则揭示着生物社会学的基本规律。当科学祛魅了宿命论的神秘面纱,我们更应认识到:婚姻质量的终极密码,不在于痣点的对称或皱纹的走向,而在于两个独立灵魂能否在岁月长河中,持续完成认知体系的重构与情感能量的共振。