从古至今,人类对自身命运的探索从未停止,面相学中的痣相理论便是这一探索的重要分支。古人认为,皮肤上的痣并非偶然生长,而是蕴含了性格、健康、运势的密码。从《麻衣相法》到现代心理学研究,痣相学在传统文化与科学争议的交织中,形成了独特的文化景观。本文将从历史渊源、痣相分类、科学争议及现实意义四个维度,解析痣相算卦的复杂性与社会影响。

一、痣相学的历史与理论框架

痣相学的起源可追溯至先秦时期,《汉书·艺文志》记载的《相人》二十四卷已包含痣相内容。古代相术家认为,痣是“气血凝滞”的产物,其位置、颜色与形态对应着天地五行之气。如《痣相大全》提出“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉痣标准,而灰褐晦暗者多为凶兆。这种理论将人体视为宇宙的微观映射,痣则成为解读命运的地图坐标。

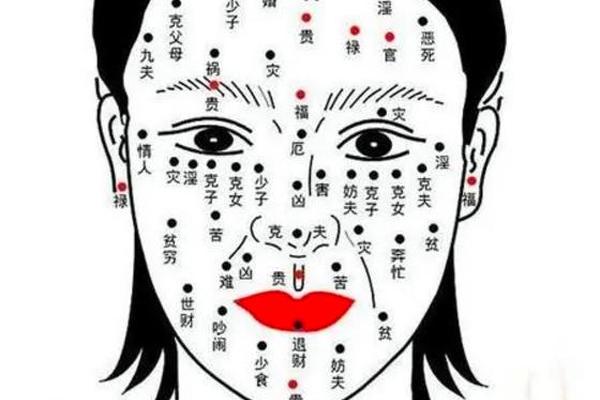

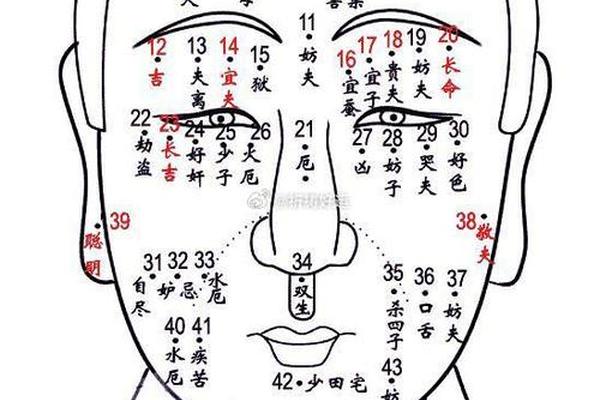

在分类体系上,痣相学形成显痣与隐痣的二分法。显痣多生于面部等暴露部位,象征外显的运势波动;隐痣藏于躯干四肢,主内在福泽。例如额头显痣多关联家庭缘薄,而脊柱隐痣则被视为“贵不可言”的标志。这种分类不仅体现古代对“藏”与“露”的哲学思考,更暗含社会阶层对隐私与公开性的价值判断。

二、面部痣相的位置解析

眉眼区域被认为是情感与智慧的集中体现。眼尾痣在传统相学中主“命犯桃花”,现代心理学研究发现,该区域痣相者多具高共情能力,易建立亲密关系,但也可能因情感需求过载导致关系破裂。眉间痣则关联决策模式,相书称其象征“极端运势”,实际对应大脑前额叶功能差异,这类人往往在专注力与冲动控制间存在显著波动。

口鼻区域的痣相与物质欲望密切相关。鼻头痣被解读为“贪图享乐”,从医学角度看,鼻部丰富的皮脂腺分泌可能影响行为决策的神经递质平衡,导致冲动性消费倾向。唇下痣在相学中象征“意志薄弱”,而现代行为遗传学发现,该区域神经分布与延迟满足能力存在关联,这类人群的即时奖励敏感度通常高于常人。

三、科学与传统的碰撞

现代医学从病理学角度提出质疑:痣本质是黑色素细胞聚集,90%为良性,仅少数可能恶变。澳大利亚研究显示,超过100颗痣者黑色素瘤风险增加3.4倍,这与相学“痣多主凶”的说法形成微妙呼应。中科院心理所实验表明,面相判断准确率仅略高于随机猜测,但特定特征如瞳孔放大确实能引发潜意识偏好,这解释了“吉痣吸引贵人”现象的部分心理机制。

文化人类学视角下,痣相学承载着集体心理的投射。如“颧骨痣主婚姻危机”实则是父权社会对女性自主性的规训,将生理特征与道德评判捆绑。而“头顶隐痣逢凶化吉”的传说,则反映农耕文明对头部神圣性的崇拜,与现代社会“成功人士多秃顶”的戏谑形成跨时空对话。

四、现实意义与理性反思

在实用层面,痣相学为个体提供认知自我的符号工具。某案例显示,受“唇下痣意志薄弱”暗示影响者,通过行为训练成功提升自控力,印证了皮格马利翁效应的心理干预价值。但整容行业鼓吹的“改痣换运”需警惕,强行祛除良性痣可能破坏皮肤屏障,反增健康风险。

未来研究可探索多学科交叉路径:利用AI面部识别技术建立痣相数据库,结合遗传学追踪痣相与性格特质的关联度;从神经美学角度解析“吉痣审美”的跨文化共性;通过纵向追踪研究验证传统痣相说法的预测效度。这既是对传统文化的科学解构,也是对人机交互时代新型命理需求的响应。

痣相学作为跨越千年的文化符号,既是古人观察世界的智慧结晶,也是现代人理解自我的一面魔镜。在科学与玄学之间,我们既要承认“面相反映心理状态”的有限合理性,也需警惕机械化的命运决定论。或许正如《荀子·非相》所言:“形相虽恶而心术善,无害为君子也。”在痣相这面古老的镜鉴中,照见的终究是人类对掌控命运的不懈求索,以及对自我超越的永恒渴望。