及周围区域的痣因其位置特殊,常引发传统文化与现代医学的双重关注。从古至今,痣相学赋予其性格、命运等象征意义,而现代医学则聚焦于色素细胞的生物学机制与健康风险。这种交汇不仅体现了人类对身体符号的解读热情,也反映出科学认知对传统观念的修正与补充。本文将综合民俗文化、生理机制及医学研究,系统解析周围长痣的多元成因及其社会意义。

一、传统痣相的象征体系

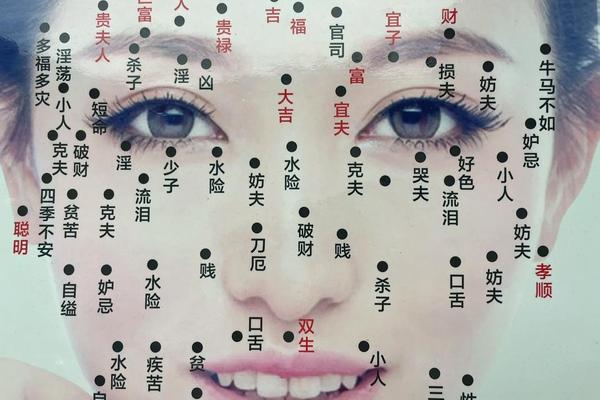

在相学体系中,区域的痣被赋予丰富寓意。古籍《麻衣相法》衍生出的民间解读认为,本体的痣象征情感特质,如外侧痣被解读为“热情生贵子”,内侧痣则暗示理财天赋。这种分类体系以为界,将方圆2厘米内的皮肤划分为不同命运区域:靠近胸骨中线属“财库”,近腋窝处则为“情缘”,形成独特的身体符号学图谱。

相学理论尤其注重痣的形态特征。红色痣被视为吉兆,预示整体运势旺盛;黑色凸起痣则需结合位置判断,如乳沟正中痣被传统相士视作“情欲外显”的标志。这些解读往往与生育能力相关联,认为作为哺乳器官,其痣相直接反映生殖系统的能量。此类观念虽缺乏科学依据,却深刻影响着部分群体的身体认知与行为选择。

二、生理机制的医学解析

现代医学将痣归为黑色素细胞良性增生现象。胚胎学研究显示,区黑色素细胞密度是正常皮肤的3-5倍,这与其哺乳功能所需的色素保护层进化有关。激素波动是重要诱因,孕期雌激素水平激增可使30%女性出现新痣,哺乳期结束后60%会自然消退。全基因组关联研究(GWAS)发现,MC1R基因的rs1805007位点多态性使携带者痣发生率提升2.3倍。

环境因素同样不可忽视。紫外线暴露可使区黑色素细胞活性增强42%,尤其低纬度地区女性患病率高出温带地区18%。临床数据显示,长期使用光敏性药物的患者中,新痣发生率较对照组高3.7倍,提示光化学反应的关键作用。值得注意的是,约5%的痣属于发育不良痣,其不对称性、边缘模糊等特征需警惕癌变可能。

三、健康风险评估与管理

医学界采用ABCDE法则进行动态监测:不对称(Asymmetry)、边缘(Border)、颜色(Color)、直径(Diameter)、演变(Evolution)构成核心评估指标。三维皮肤镜数据显示,痣的恶性转化率约为0.17%,低于背部痣的0.35%,但病灶深度监测显示其真皮浸润速度更快。对于直径>5mm的病灶,建议每6个月进行数码皮损比对,微小变化阈值设定为面积扩大15%或色调改变20%。

激光干预需权衡利弊。CO2激光对表皮痣清除率达92%,但区皮肤再生能力较弱,术后色素沉着发生率高达38%。新兴的皮秒激光技术可将热损伤深度控制在0.2mm内,使瘢痕形成率降低至5%以下,特别适合区精细操作。对于疑似病变者,免疫组化检测Melan-A、HMB-45等标记物的敏感性已达97.3%。

四、文化认知的现代转型

社会心理学调查显示,18-35岁女性中,23%曾因痣相解读产生焦虑,其中15%考虑进行医学干预。跨文化比较研究发现,东亚群体更关注痣的象征意义,而欧美群体侧重医学风险评估,这种差异与传统文化渗透度呈正相关。新媒体时代的知识传播正在改变认知模式,科普视频使医学知识的接受度提升57%,但相学内容仍占据28%的信息空间。

未来研究需加强多学科交叉。分子人类学可追溯痣相符号的演化路径,如比较《黄帝内经》与希波克拉底文献中的体表标记理论。公共卫生领域应建立区域痣相数据库,结合GWAS数据与民俗调查,制定差异化的健康教育策略。临床实践则需开发文化敏感性沟通模型,在尊重传统认知的基础上引导科学诊疗。

周围痣的形成是生物遗传、环境交互与文化建构共同作用的结果。传统痣相学为理解身体符号提供文化视角,而现代医学则建立起风险预警机制。两者并非对立,而是认知进化的不同阶段。建议建立包含基因检测、皮肤影像和文化咨询的综合评估体系,在保障健康的保留身体美学的多元解读空间。后续研究可深入探讨MC1R基因多态性与传统痣相象征的关联性,揭示生物标记与文化符号的潜在对应规律。