痣的破溃可能引发多重医学风险。根据临床研究,外力导致的痣破损(如抓挠、摩擦)可能造成局部感染,表现为红肿、渗液甚至化脓。例如杭州市第一人民医院曾接诊一位患者,因反复抠破脚底黑痣,最终诱发黑色素瘤并导致大面积组织切除。这种创伤性刺激会破坏表皮屏障,使黑色素细胞暴露于外界环境,增加DNA异常修复的概率。

更值得警惕的是自发性破溃的痣。医学界普遍认为,伴随疼痛、瘙痒或边缘模糊的痣破溃,可能是恶变的早期信号。北京协和医院数据显示,约30%的恶性黑色素瘤患者首发症状即为痣体破溃。这类破溃往往伴随痣体形态改变——直径超过5mm、颜色混杂或出现卫星病灶时,癌变风险显著升高。

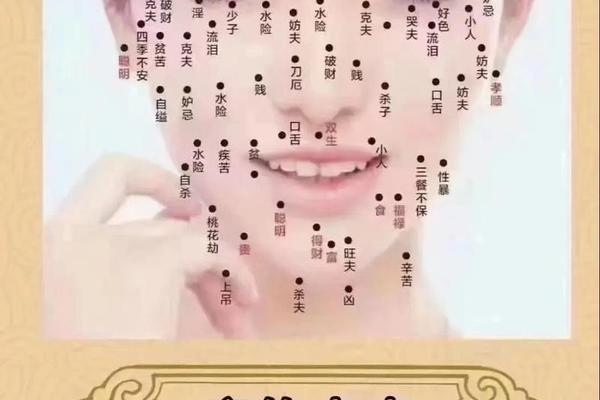

二、痣相学的吉凶隐喻

在传统痣相学中,痣的破损被赋予特殊的命运暗示。古代《相理衡真》记载,手掌痣破损预示"财帛流失",而耳垂痣破损则象征"福泽受损"。现代民间仍流传"破痣改运"之说,认为特定部位的痣破损可能扭转人生轨迹,如颧骨痣破损象征"权势更迭",下巴痣破损预示"家宅不宁"。

但这种解读存在明显谬误。医学案例显示,一位女性因迷信"鼻翼痣破可旺夫"而反复刺激痣体,最终导致基底细胞癌。皮肤科专家指出,痣相学的"吉凶说"缺乏科学依据,反而可能延误治疗时机。现代基因学研究证实,痣的病理变化与遗传、紫外线照射等客观因素相关,与所谓"命运"无直接关联。

三、破溃后的科学处理

对于已破损的痣,规范处理至关重要。首先需用生理盐水清洁创面,避免使用酒精等刺激性消毒剂。杭州市第三人民医院建议,破溃48小时内应涂抹抗生素软膏(如红霉素),并保持创面干燥。若出现持续性渗血或异常分泌物,需警惕感染扩散,此时应立即就医进行病理活检。

医学界对反复破损的痣采取积极干预策略。《中国黑色素瘤诊疗指南》明确指出,位于易摩擦部位(手足、腰带区)或直径超过6mm的痣,建议预防性手术切除。目前主流的显微描记手术(MMS)可实现99%的完全切除率,配合皮瓣修复技术,能将瘢痕控制在2mm以内。相较于民间流传的"狗尾草祛痣"等危险方法,正规医疗手段更安全可靠。

四、预防与认知革新

预防痣破溃需建立科学认知体系。日常应避免对痣体的机械刺激,研究发现每周超过3次的痣体摩擦会使癌变风险提升4倍。防晒同样关键,紫外线中的UVA可穿透表皮直达黑色素细胞,诱发p53基因突变。建议户外工作者每半年进行皮肤镜检测,特别关注肢端型痣的变化。

公众教育亟待加强。调查显示,仍有38%的民众相信"痣相改运"学说。医学界呼吁建立"痣健康档案",通过ABCDE法则(不对称、边缘、颜色、直径、演变)进行自我监测。日本推行的"皮肤癌筛查纳入医保"政策值得借鉴,该措施使黑色素瘤早期诊断率提升至72%。

痣的破溃既是医学问题,也是文化现象的交织。现代医学证实,95%的痣破损可通过规范处理避免恶变,而盲目信奉痣相学说可能酿成健康悲剧。未来研究应加强多学科协作,在分子层面探索痣体稳定性机制,同时推动公众健康教育,构建科学理性的健康认知体系。对于特殊部位的痣,建议采取"早监测、早干预"策略,将疾病风险控制在萌芽阶段。