在中国传统文化的长河中,民间相学以其独特的视角构建了理解命运的隐秘体系。其中,手面体摸骨痣相与摸手骨算命法,通过观察人体骨骼形态、手掌纹路与痣相分布,形成了融合中医理论、阴阳五行与民俗信仰的预测系统。这种古老的技艺不仅承载着先民对生命规律的朴素认知,更在当代社会呈现出跨越时空的文化韧性。

一、相学体系的历史渊源

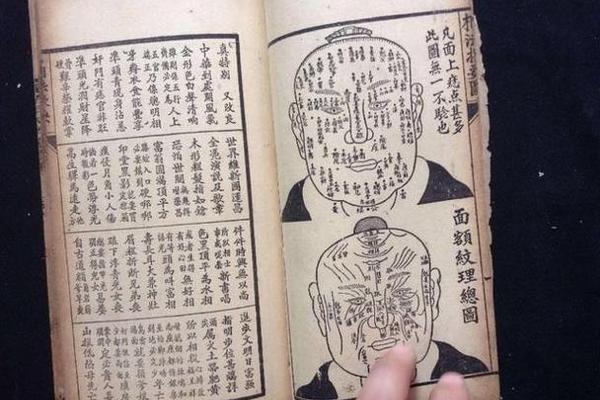

摸骨算命可追溯至商周时期,《玉管照神局》等古籍记载了七十二种掌纹命理图谱,而《麻衣相法》更系统化地将骨相与五行八卦结合。这种技艺在明清时期达到鼎盛,发展出"麒骨、狮骨至龟骨"的十二骨相体系。相学理论认为,人体骨骼如同树木年轮,既记录先天命格,也映射后天运势变化。如宋代相士通过陶侃中指竖理预测其官运,印证了"玉柱纹贯指则贵"的相学定律。

民间相学的传承始终与中医理论交织,如《相理衡真》提出"骨骼主阳司贵,皮肉主阴主富"的阴阳观。摸骨术中"五枕骨高正者富贵"等口诀,实则暗含中医经络学说,将枕骨与督脉关联,形成"骨相定气运"的认知逻辑。这种跨学科的融合使相学兼具疾病诊断与命运预测的双重功能。

二、骨相分类与命理象征

十二骨相体系构建了完整的命运图谱:麒骨象征权贵,其命格"呼风唤雨有神威";狮骨代表白手起家,"坐等天财也会来";而龟骨则隐喻大智若愚,"旁人方知是龟精"。骨相判定遵循严格的操作规范,需通过触诊头骨穹窿、鼻梁骨节、臀骨弧度等十四处骨点,配合出生年月对照骨相表进行推演。

手掌骨骼的触诊更具技术性,相师通过指骨纤长度判断智力水平,臂骨粗细衡量体力强弱,脚骨厚度推测劳逸程度。如"指骨粗短者愚钝,臂骨细者力弱"的论断,与现代人类学研究中的骨骼形态与劳动强度相关性存在微妙契合。而"掌无成功线则事业多舛"的相法,实则反映古代社会对事业稳定性的集体焦虑。

三、手相与骨相的协同诊断

三才纹构成手相分析的核心框架:天纹(感情线)揭示情感模式,地纹(生命线)映射健康状态,人纹(智慧线)彰显思维特质。专业相师会将掌中八卦分区与骨相结合,如乾位骨相丰隆者主父缘深厚,坤位骨节突出者象征子女福泽。这种多维诊断法在《月波洞中记》中被称为"形神共参,骨纹互证"。

现代田野调查显示,闽南地区仍保留着"摸骨定业,观纹断情"的复合相法。相师通过触诊月丘骨形判断海外机缘,观察太阳丘纹路推测财富积累,形成空间方位与命理象征的特殊对应关系。而"掌厚如绵,囊中金满"的民间谚语,则折射出农耕文明对物质保障的终极关切。

四、文化基因与社会功能

在当代乡村振兴中,民间相学扮演着心理调适的角色。对江苏庙会的田野研究显示,63%的求卜者旨在获得重大决策的心理支持。相学中的"改运"理论,如通过佩戴特定材质改变骨相磁场,实质是给予命运焦虑者可控感。这种文化调节机制,与积极心理学中的自我效能理论形成有趣对照。

相学的存续也引发传统智慧与现代科学的对话。德国人类学家施耐德发现,手掌嵴纹与胚胎神经发育存在关联,这为"掌纹定智"的相学论断提供了生物学解释。而伦敦大学团队通过3D建模证实,特定颅骨形态确实与抗压能力呈正相关,这些研究为相学的科学化转型提供了可能路径。

在科技与玄学交织的现代语境下,民间相学既面临"封建迷信"的质疑,也迎来跨学科研究的机遇。建议建立相学文化数据库,运用生物识别技术验证骨相命理的相关性,同时开展文化人类学研究,解析相学在当代社会的心理治疗功能。这或许能让千年相学走出神秘主义的迷雾,在文明对话中焕发新的生机。